Sumário

- Curadoria.

- Viagens e visitas.

- Natividade, Tocantins.

- Lavras Novas, Minas Gerais.

- Matinha; Terra Indígena Taquaritiua, Maranhão.

- João Pessoa, Paraíba

- Arquitetura e projeto expográfico.

- Ambiente digital.

- Ensaios.

- O fogo, nosso avô – Sidarta Ribeiro.

- Sobre o calor – Denise Ferreira da Silva.

- meu tikum está muito alegre – edson barrus atikum

- Brotar das cinzas – Eliane Potiguara.

- A terra come – Walla Capelobo.

- Visões de interconectividade – Nina da Hora.

- O sexo no funk: a política que ninguém quer ver – Thiagson

- incendiar o Mundo com a água – abigail Campos Leal

- Puro fogo santo e poder – Jackson Augusto

- Dançando nas encruzilhadas – Sidnei Barreto Nogueira.

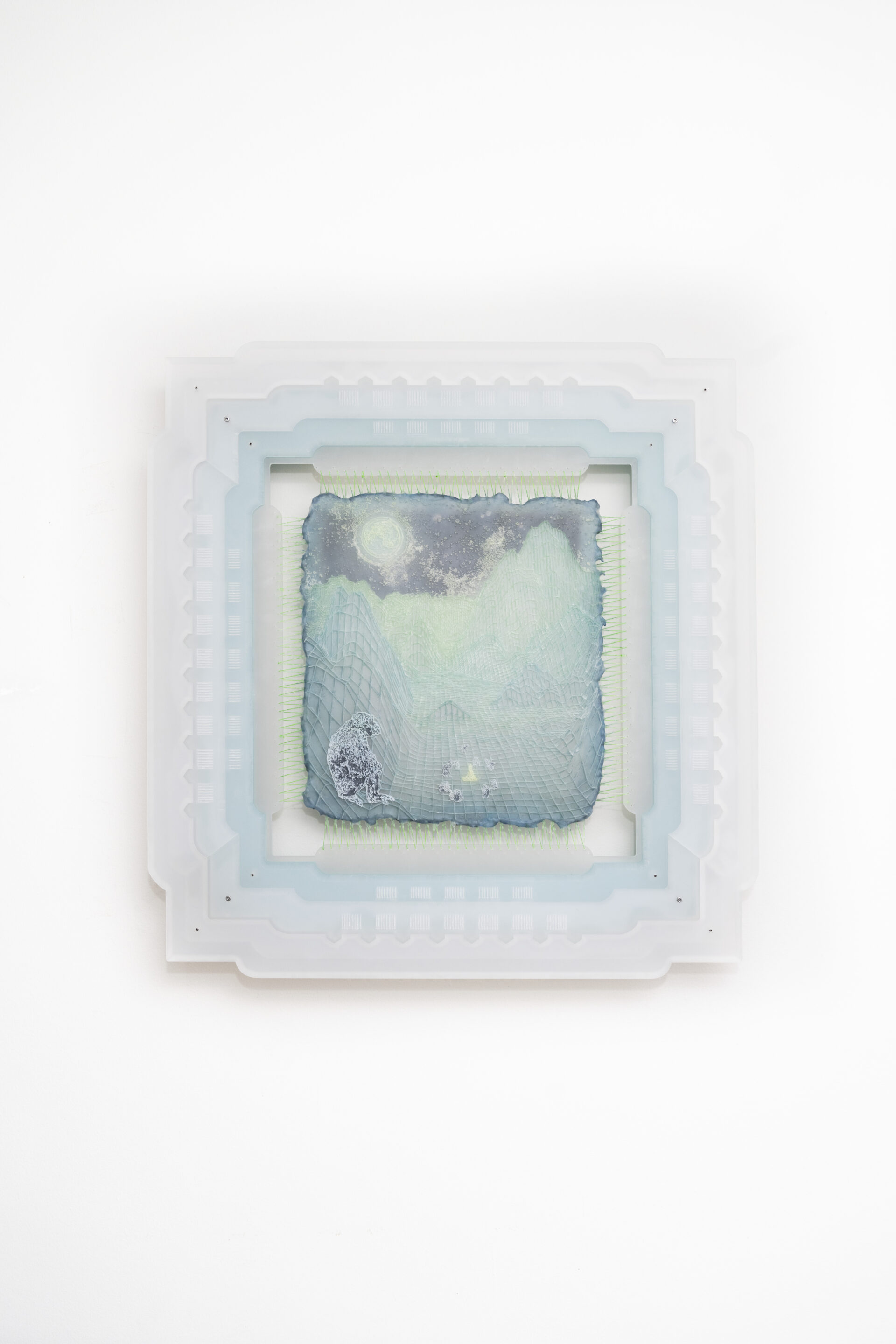

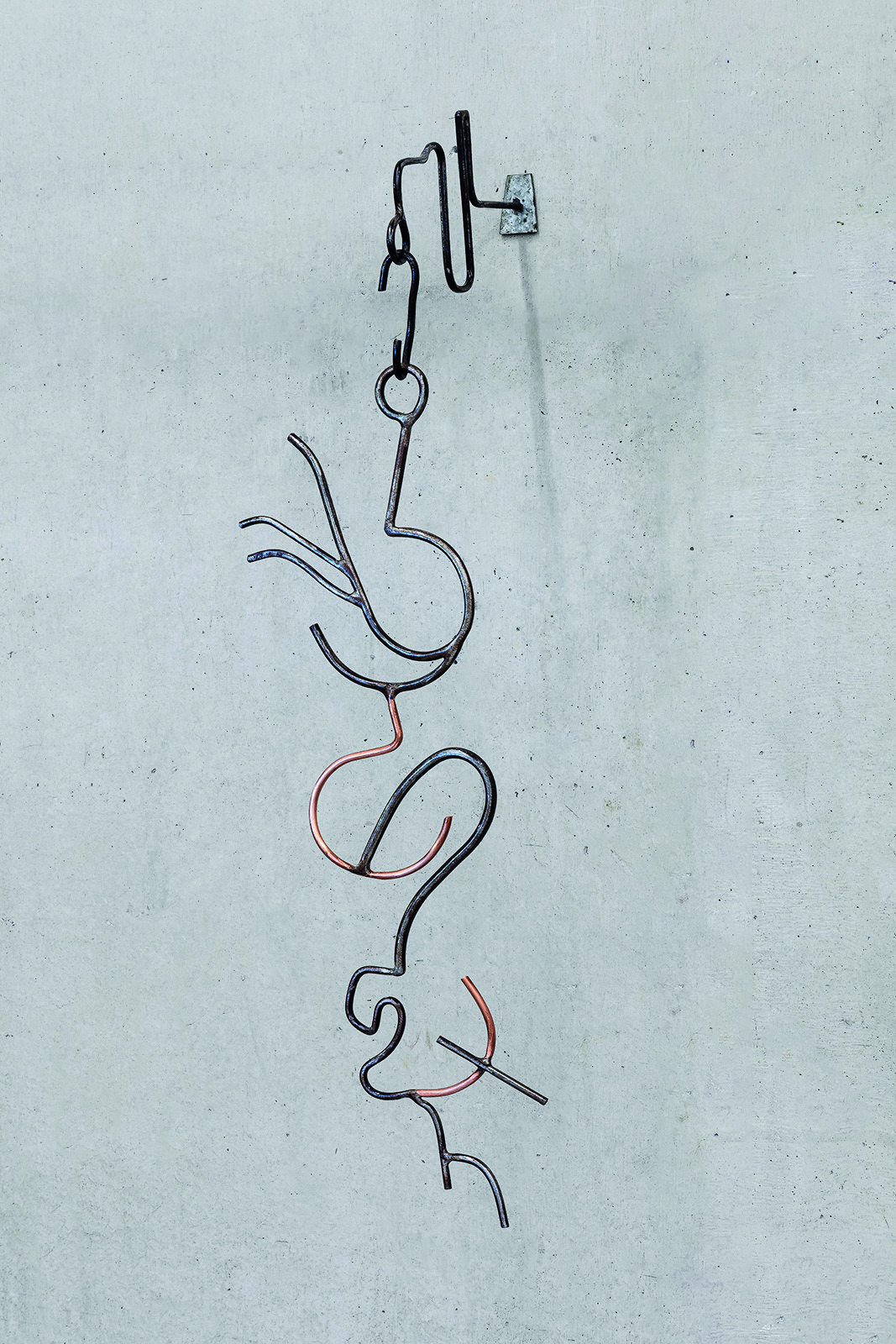

- Adriano Amaral.

- Ana Clara Tito.

- Antonio Tarsis.

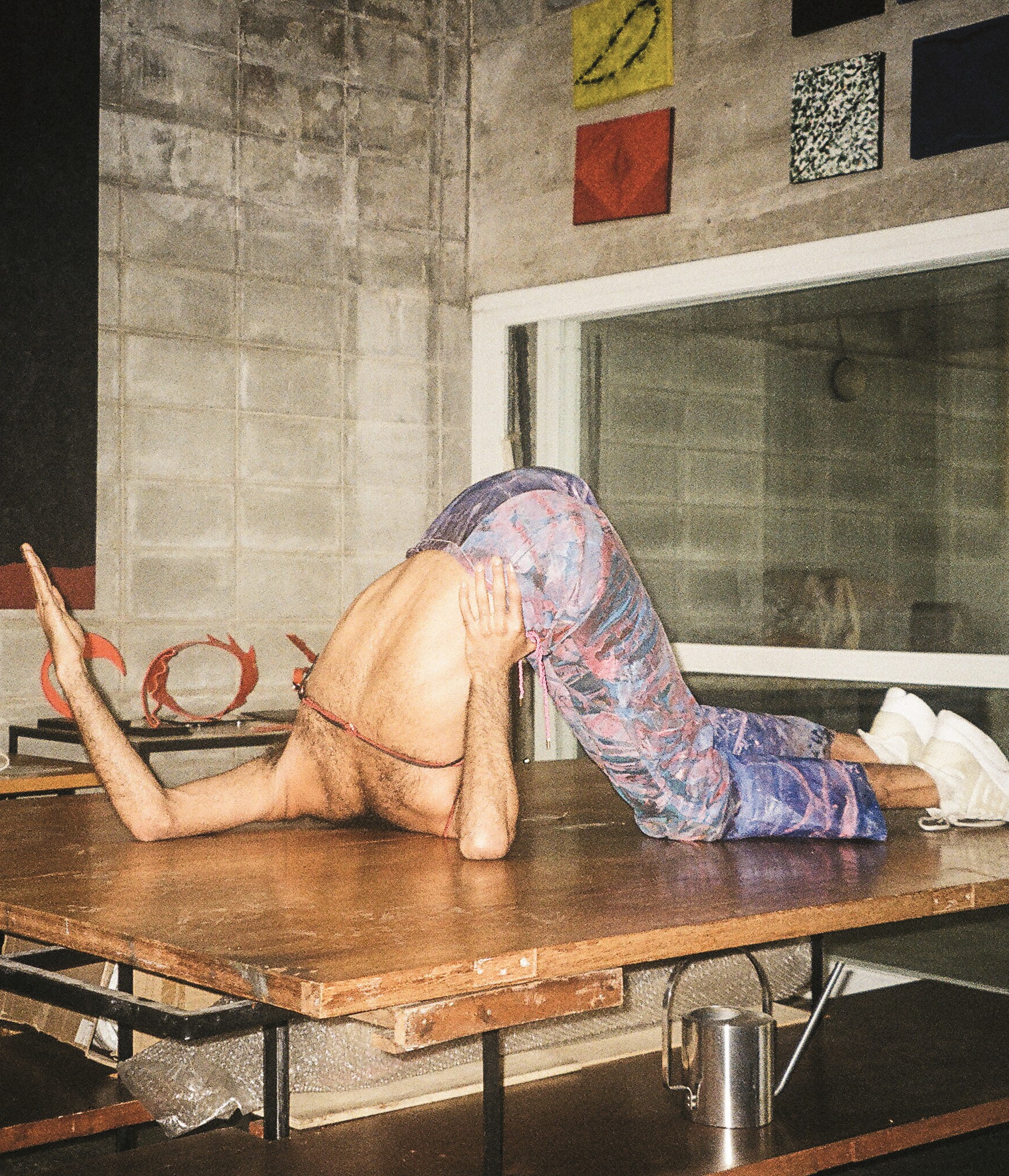

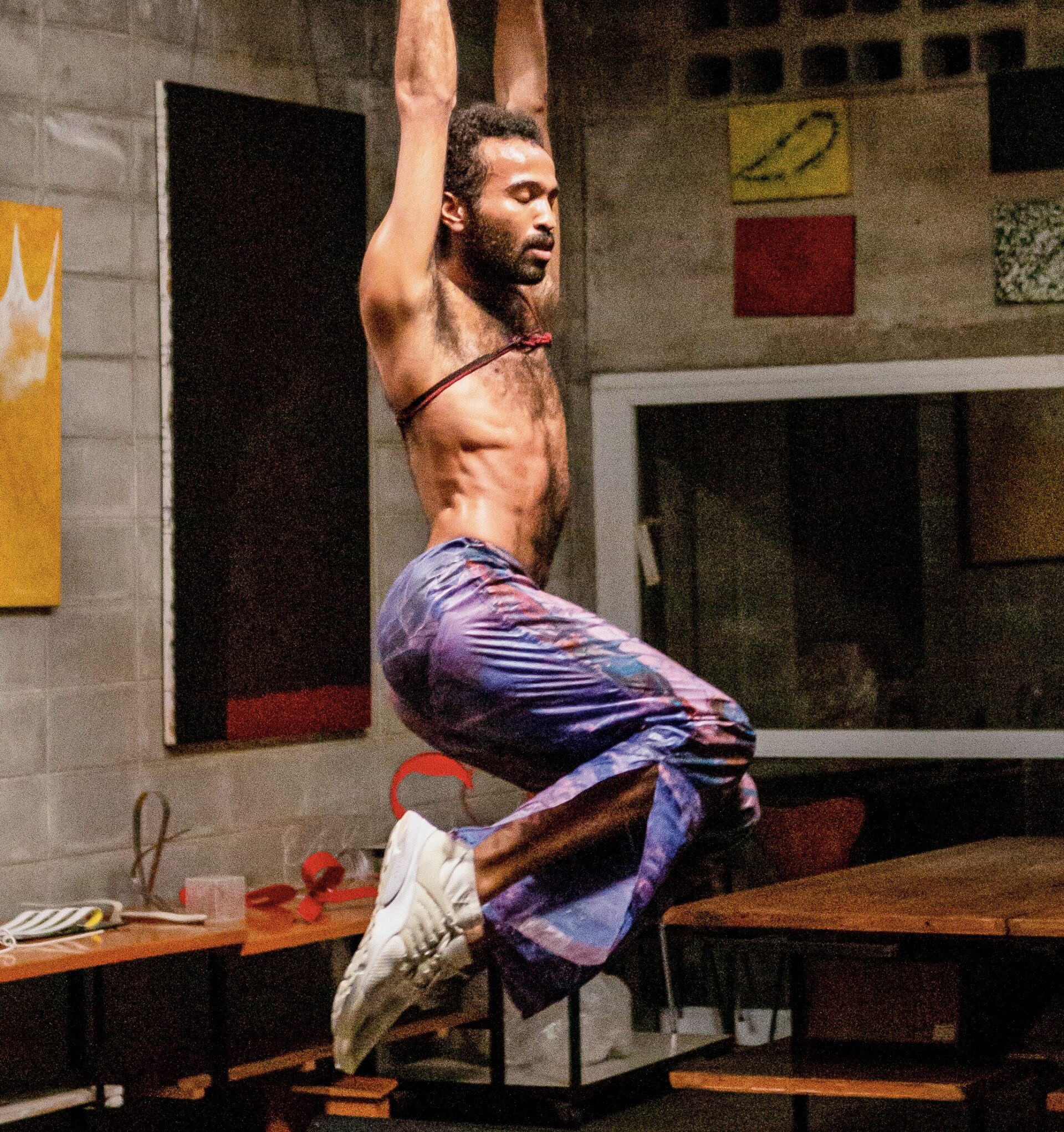

- Davi Pontes.

- Dona Romana

- Frederico Filippi

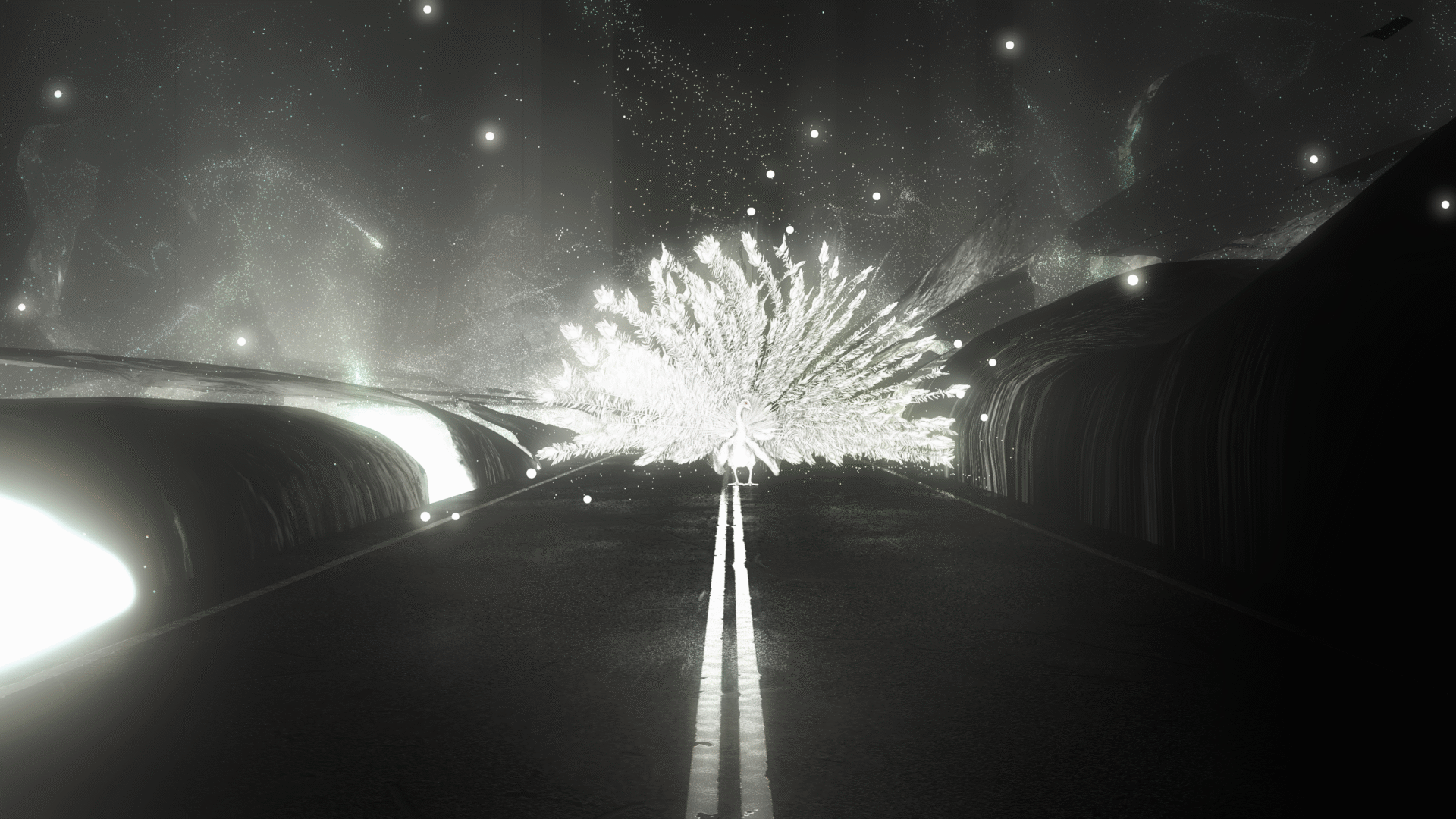

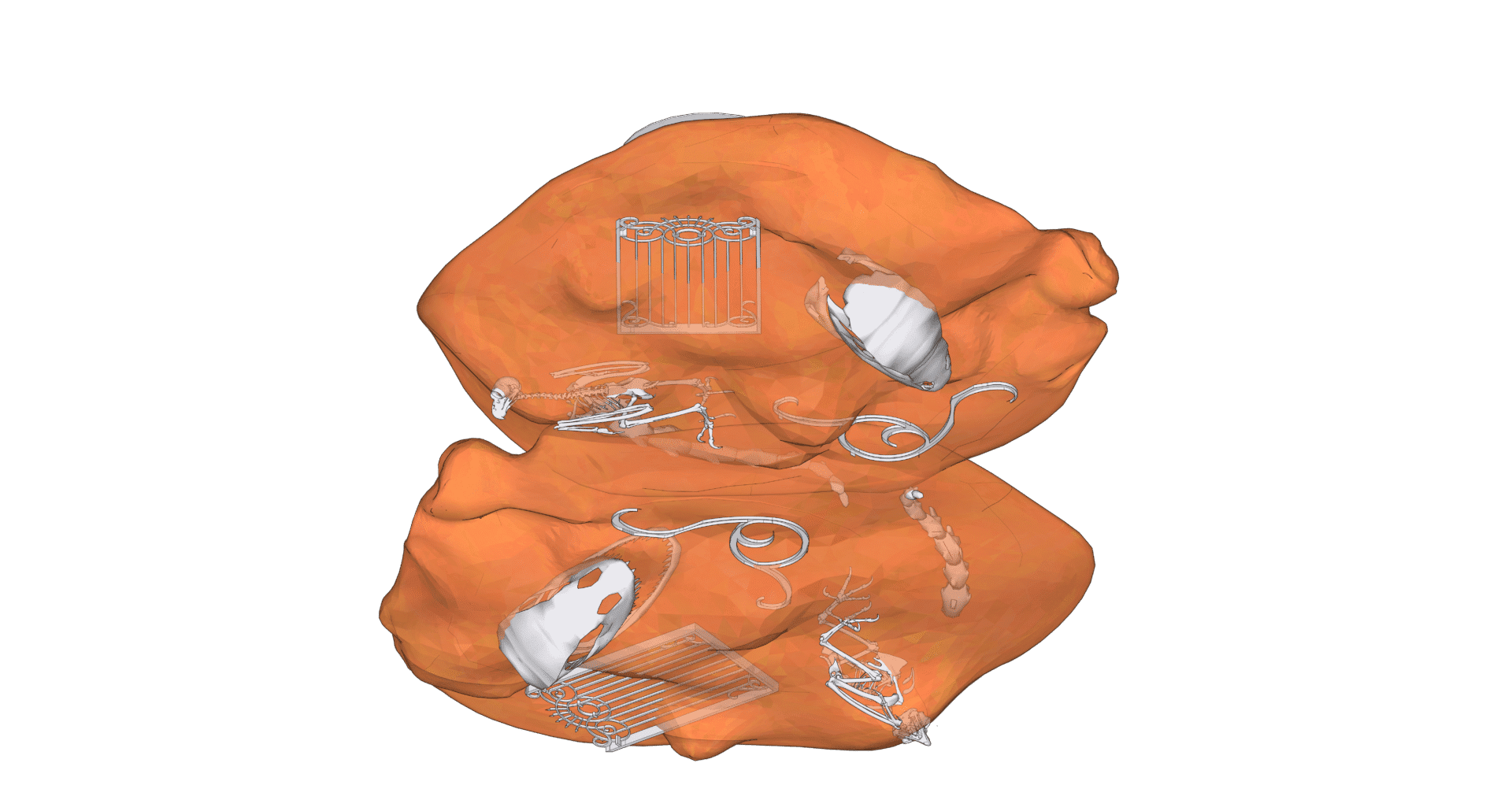

- Gabriel Massan

- Ivan Campos

- Jayme Fygura

- Jonas Van & Juno B.

- José Adário dos Santos

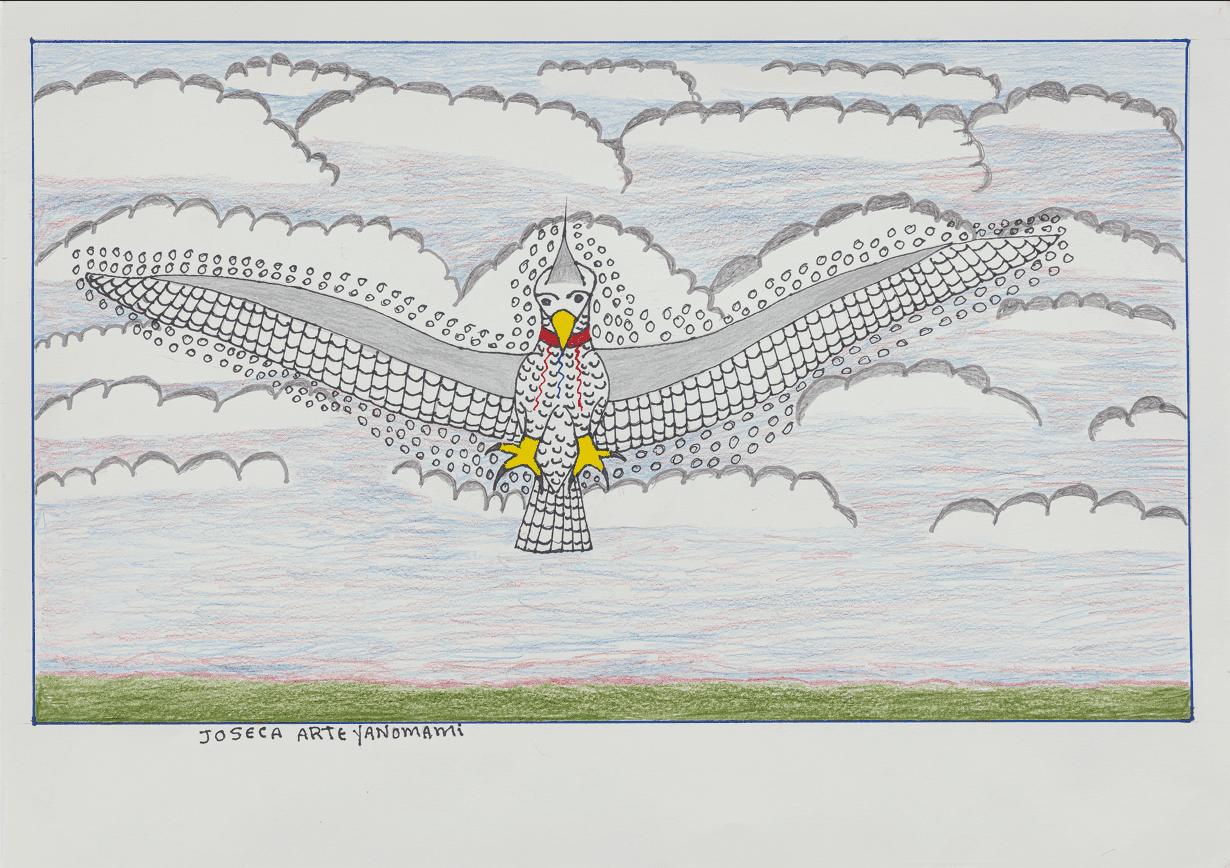

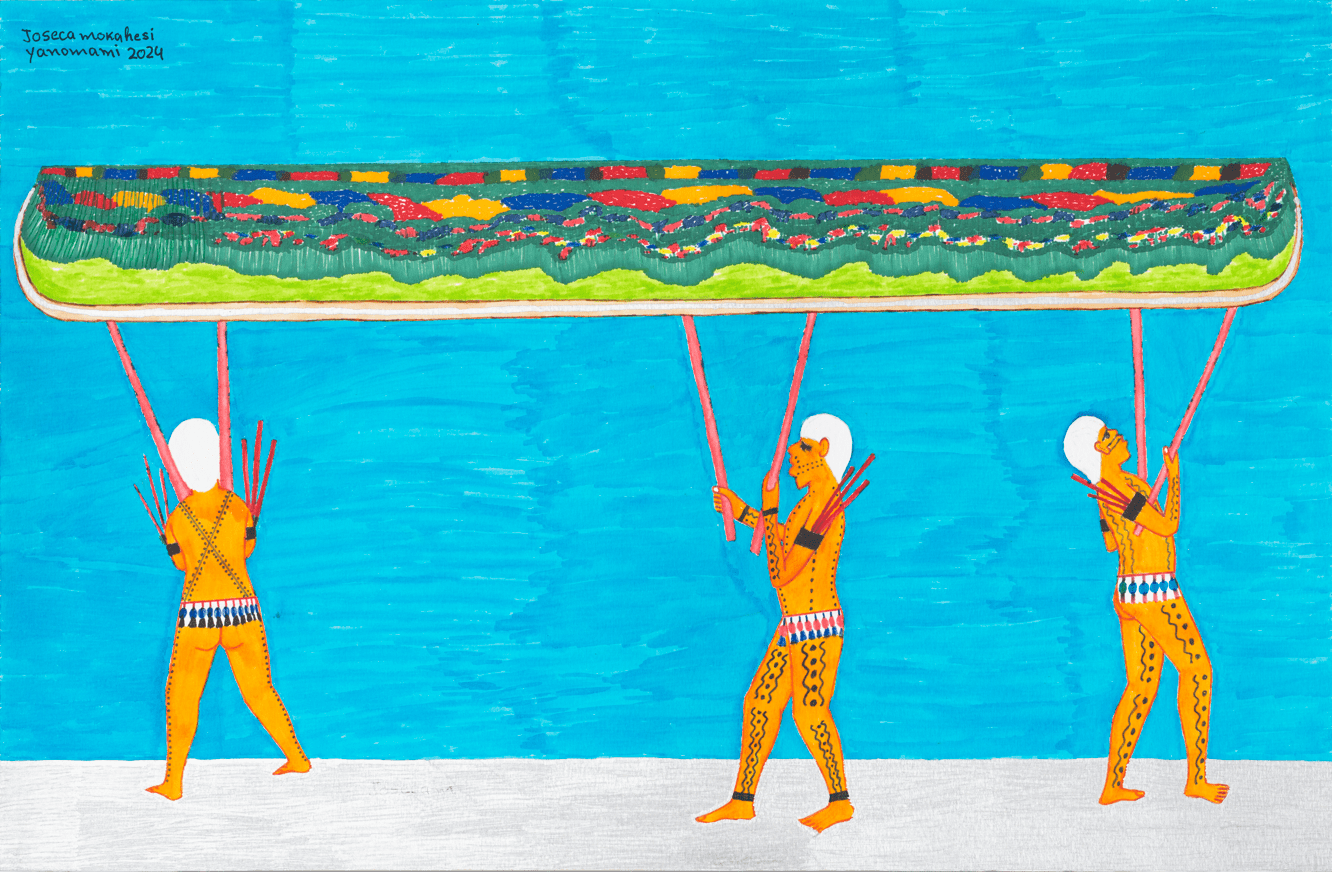

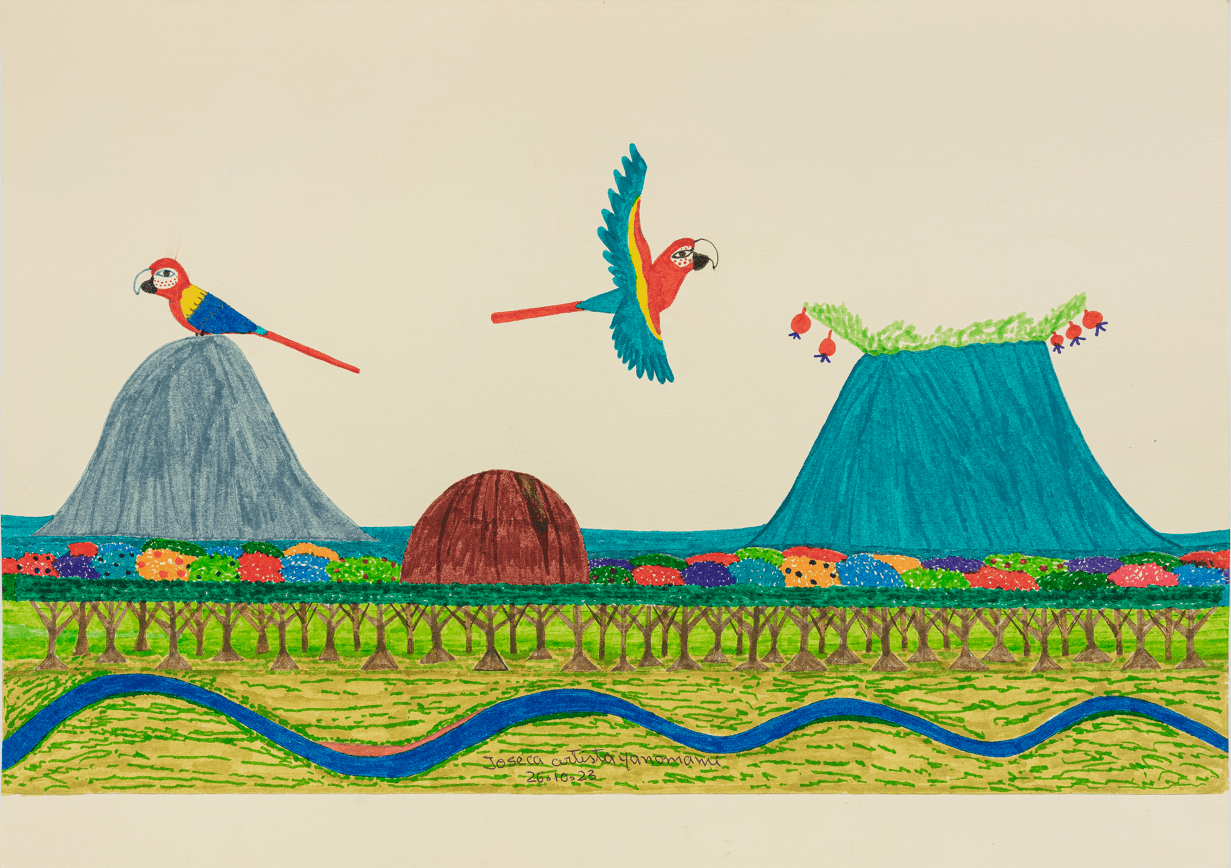

- Joseca Mokahesi Yanomami

- Labō & Rafaela Kennedy

- Laís Amaral

- Lucas Arruda

- Marcus Deusdedit

- Maria Lira Marques

- Marina Woisky

- Marlene Almeida

- Melissa de Oliveira

- Mestre Nado

- MEXA

- Noara Quintana

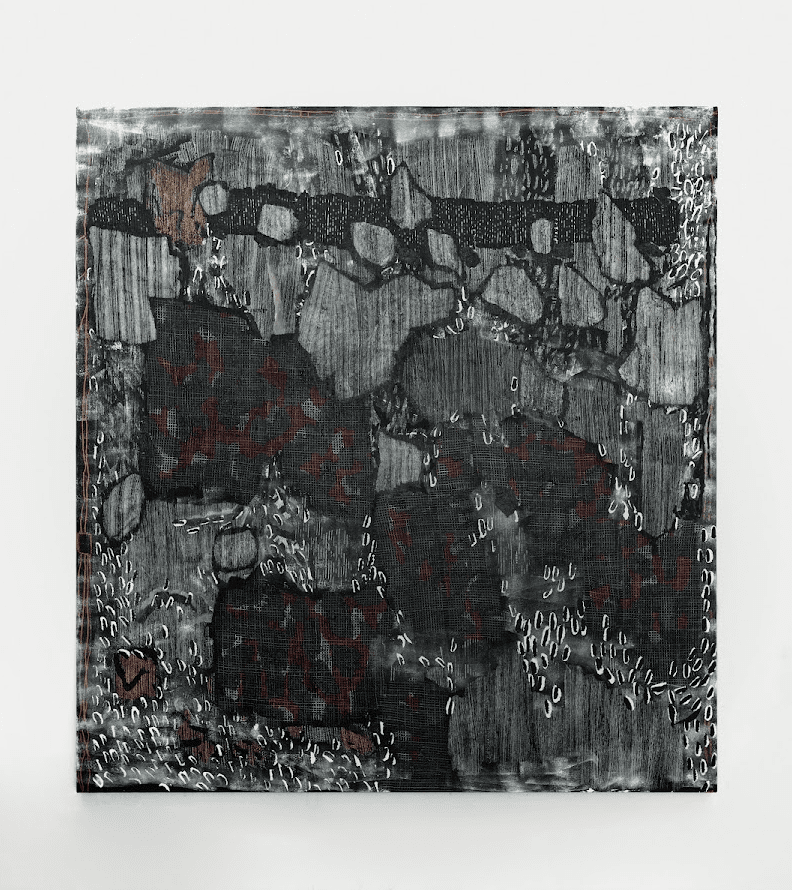

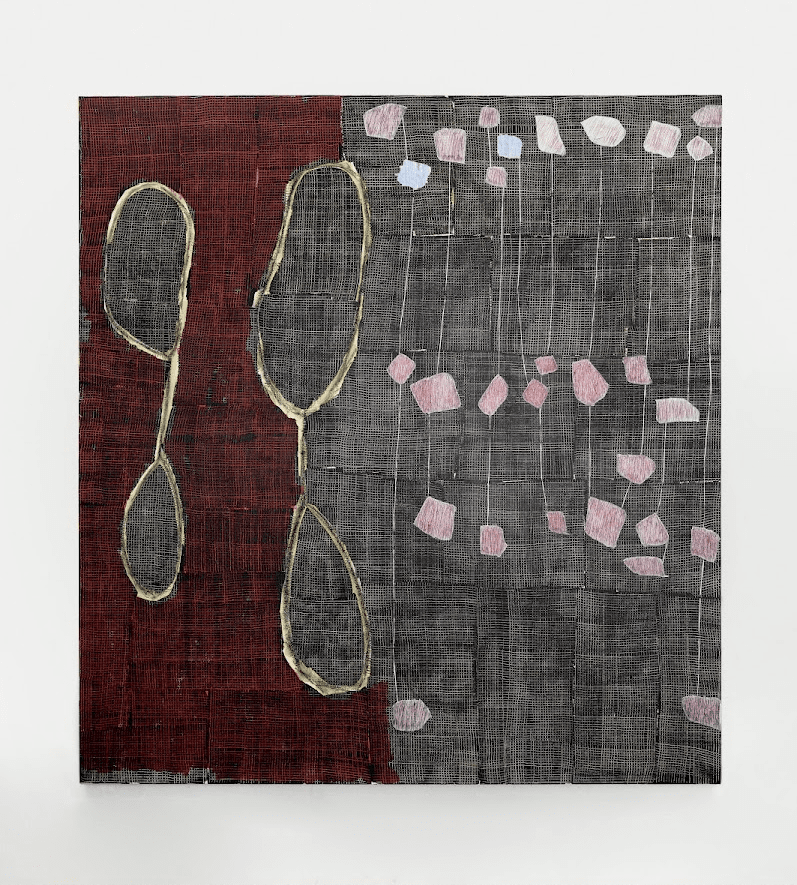

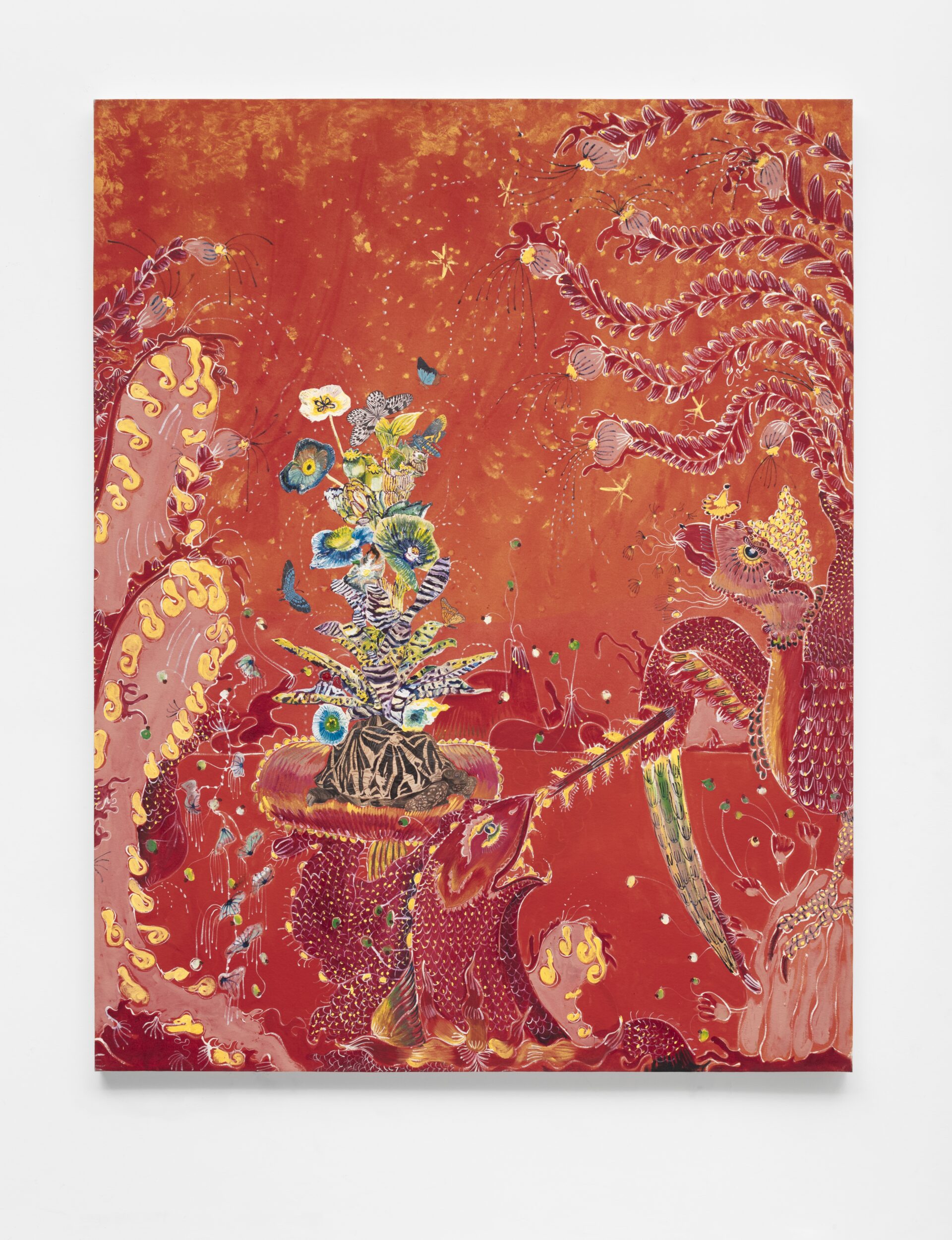

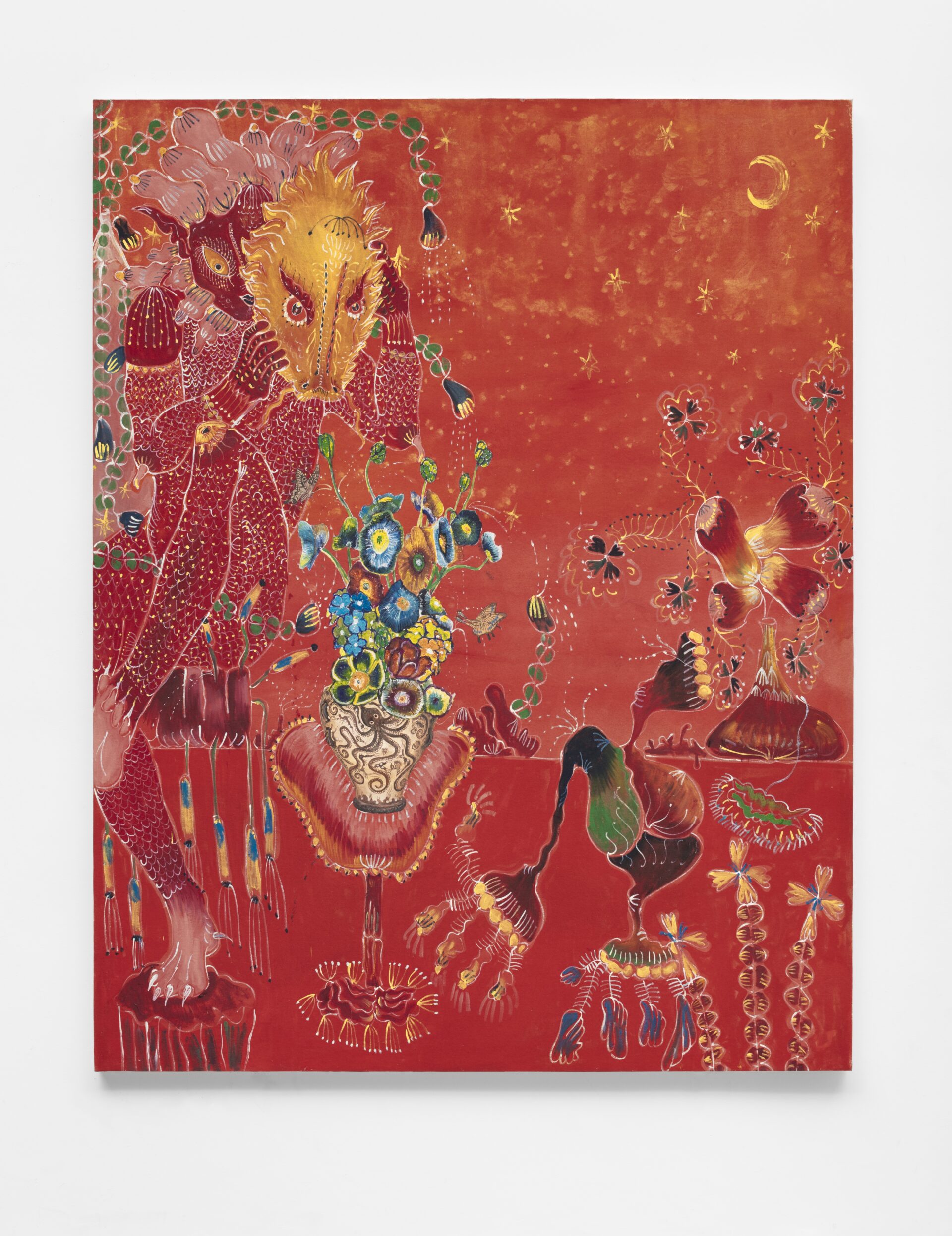

- Paulo Nimer Pjota

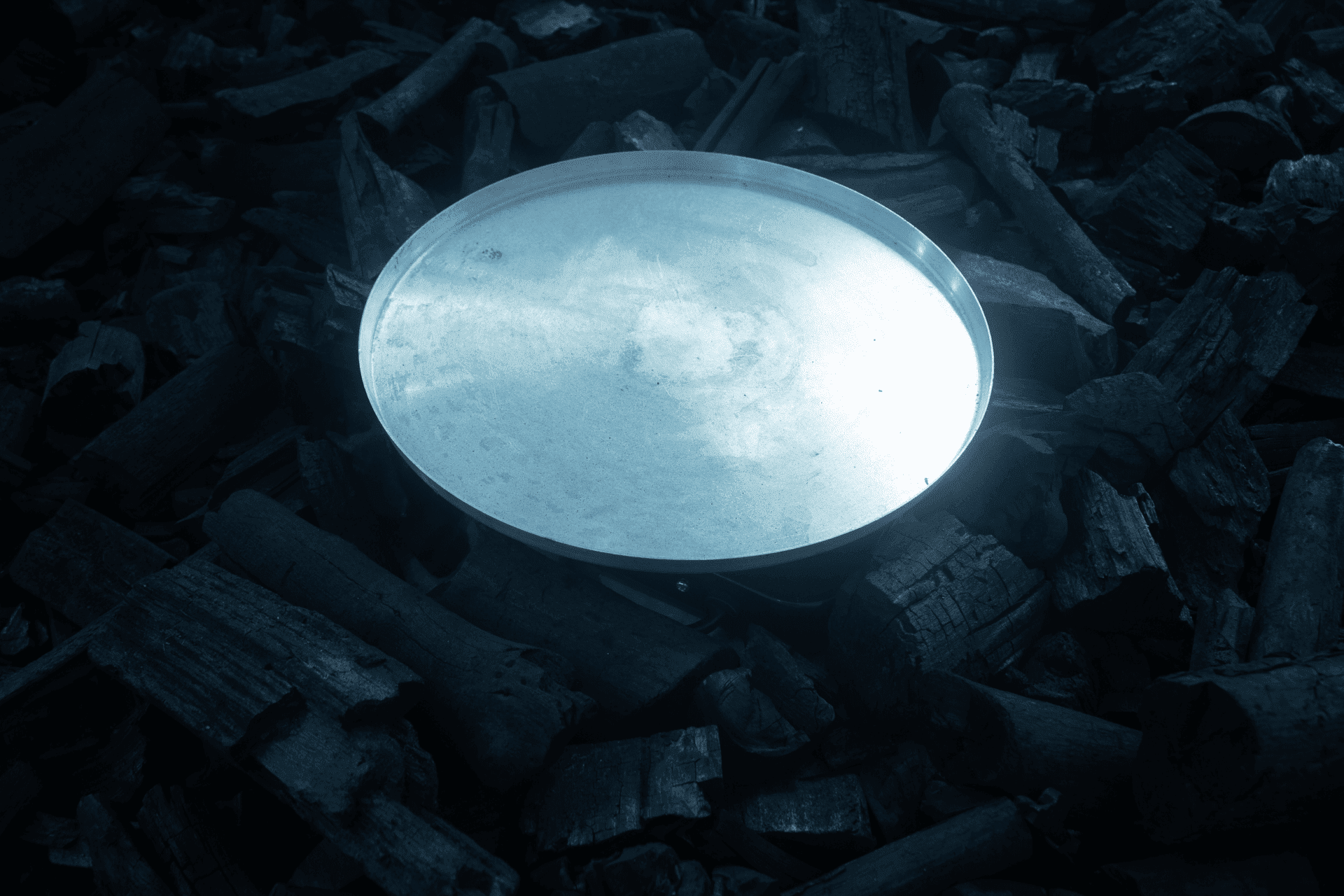

- Paulo Pires

- Rafael RG

- Rebeca Carapiá

- Rop Cateh Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella

- Sallisa Rosa

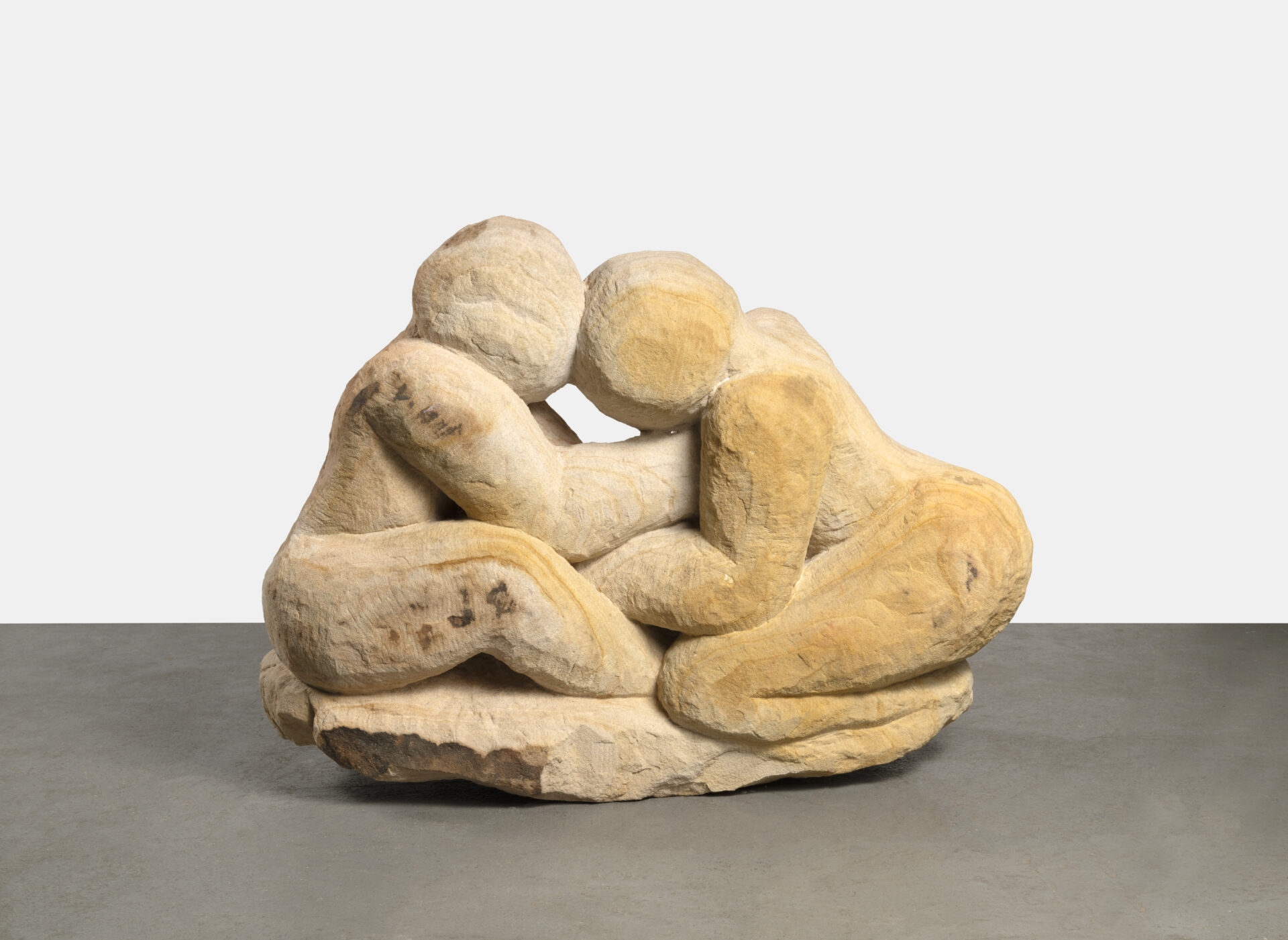

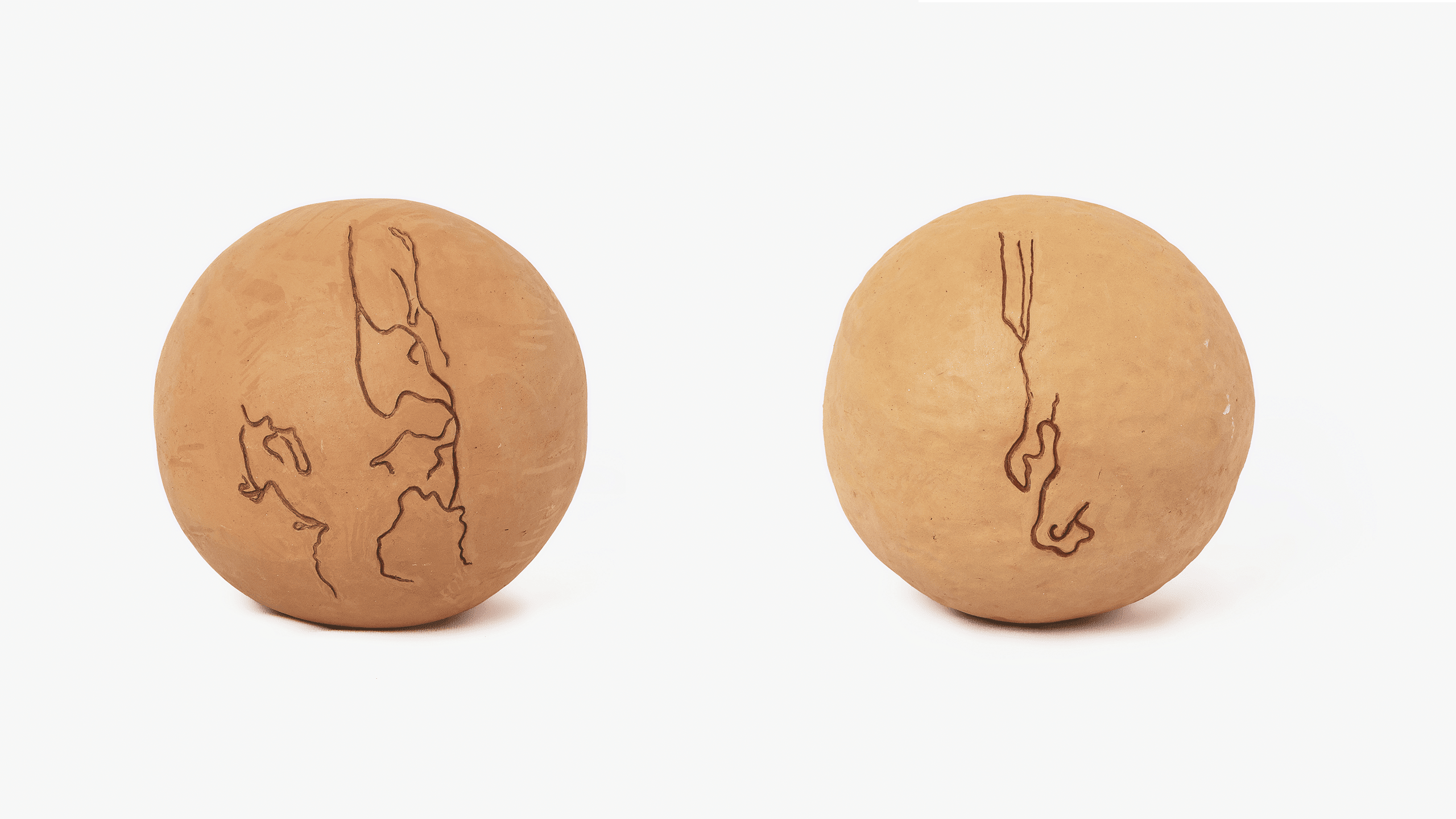

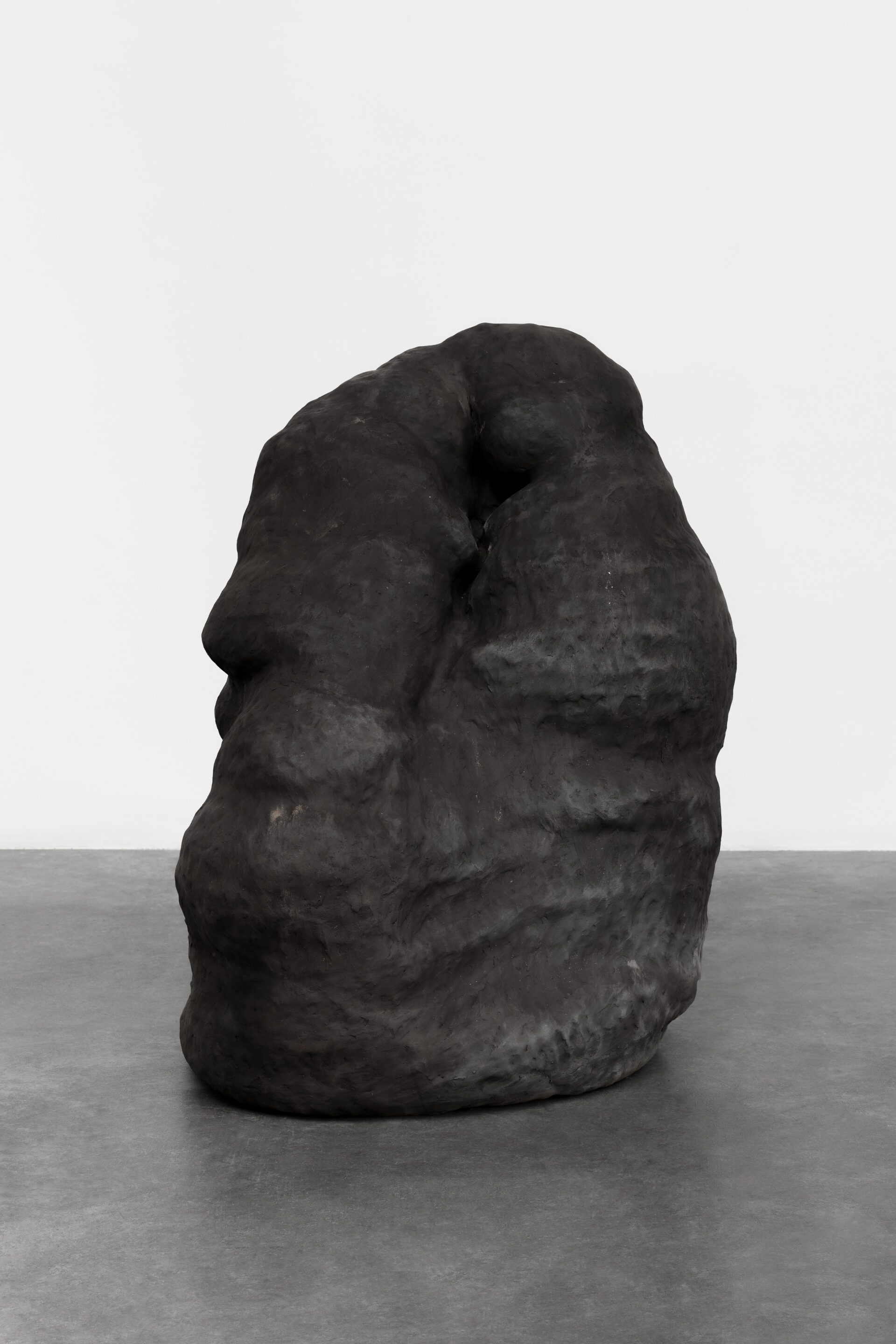

- Solange Pessoa

- Tropa do Gurilouko

- Zahỳ Tentehar

- Zimar

- Créditos

Apresentação MAM São Paulo.

Elizabeth Machado & Cauê Alves.

A série Panorama da Arte Brasileira é um marco na história das exposições. Iniciado em 1969 como uma mostra anual, a partir da iniciativa de Diná Lopes Coelho, o Panorama do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo) teve seu formato reformulado ao longo do tempo. Desde 1991 ele é realizado a cada dois anos, com exceção do período da pandemia da covid-19, em que a mostra foi adiada e passou a acontecer em anos pares, em vez de ímpares. As diferentes mostras do Panorama marcaram a história do museu e contribuíram para a formação de seu acervo de arte contemporânea. Cada uma das edições estabeleceu diálogos ou reflexões a partir de diferentes posturas sobre a produção artística brasileira e seus vínculos com a cultura e a sociedade.

O início do Panorama da Arte Brasileira coincide com a instalação do MAM em sua sede, na marquise do Parque Ibirapuera. Ele marca a volta do MAM São Paulo para o parque e a presença do museu na marquise projetada por Oscar Niemeyer, local onde ocorreu, em 1959, a exposição Bahia no Ibirapuera, organizada por Lina Bo Bardi que, na década de 1980, faria o projeto para reforma do prédio do museu.

Fechada há cerca de cinco anos, a marquise começou a ser reformada pela Prefeitura de São Paulo em março de 2024. O trecho do MAM, apesar do bom estado de conservação, será restaurado, para manter a integridade do projeto. O restauro está previsto para ocorrer entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, ou seja, durante o 38º Panorama da Arte Brasileira. Para a reforma, todo o acervo artístico do MAM foi retirado e armazenado em galpão especializado, com controle de temperatura e umidade, assim como as publicações da biblioteca, seu arquivo, equipamentos e mobiliários, que foram abrigados em espaços provisórios adequados.

O calendário e todas as atividades do MAM foram mantidos, graças ao apoio e acolhimento de instituições parceiras que possuem laços históricos com o museu, como a Fundação Bienal de São Paulo, que recebeu parte de sua equipe, e o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) que, além de ceder espaço para os colaboradores, abriga o 38º Panorama da Arte Brasileira. As seis primeiras edições da Bienal de São Paulo, entre 1951 e 1961, foram realizadas pelo MAM. E o MAC USP nasceu em 1963, a partir da doação da coleção formada pelo MAM, inclusive com as obras adquiridas nas Bienais de São Paulo.

Faz alguns anos que o MAM tem estabelecido parcerias com as instituições do eixo cultural do Parque Ibirapuera. Realizar o 38º Panorama da Arte Brasileira do MAM no MAC, além de uma aproximação histórica entre as duas instituições, é um momento de integração e soma de esforços em benefício da arte.

A seleção do projeto do 38º Panorama da Arte Brasileira: Mil graus envolveu convites para diversos curadores e discussões na Comissão de Arte do MAM. Desenvolvido pelos curadores Germano Dushá, Thiago de Paula Souza e Ariana Nuala, o projeto escolhido para o 38º Panorama parte de uma expressão coloquial que possui múltiplos significados, a depender do contexto, mas sempre com o sentido de elevada intensidade. O recorte curatorial da mostra, que apresenta artistas de diversas regiões do país, indica condições marcadas pelo calor, pelo derretimento e por mudanças drásticas em qualquer matéria existente. Na presente edição, o mundo contemporâneo é observado a partir de condições extremas, tanto no sentido de questões históricas e sociopolíticas, como também em relação a discussões ecológicas e tecnológicas, promovendo iniciativas que estimulem a reflexão sobre arte na nossa sociedade.

Em toda a sua história, esta é a primeira vez que o Panorama da Arte Brasileira não acontece na sede do MAM, na marquise do Parque Ibirapuera. Ainda que a reforma tenha impactado profundamente o museu, certamente a reabertura desse espaço público trará muitos benefícios para todos. Além de ser um marco arquitetônico, a marquise é um local que sempre possibilitou o diálogo entre o MAM e os frequentadores do parque. Com o espaço restaurado, o MAM amplia as condições de cumprir sua missão e desempenhar seu papel na preservação da arte e na formação dos diversos públicos.

Elizabeth Machado – Presidente da Diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Cauê Alves – Curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Apresentação MAC USP.

Ana Magalhães & José Lira

É com enorme satisfação que o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) acolhe o 38º Panorama da Arte Brasileira, tradicionalmente realizado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo). Desde 2018, tem sido um traço fundamental da gestão do MAC USP estabelecer parcerias institucionais para a realização de exposições e eventos culturais em geral que, no caso do MAM, teve como resultado o compartilhamento de duas curadorias: a da mostra dos setenta anos do MAM, em 2018, e a da exposição Zona da Mata, em 2021/2022. O MAM foi também uma das instituições convidadas a participar do webinário “MAC USP Processos Curatoriais: rede São Paulo”, em 2020. Há, portanto, uma nova geração de curadores e diretores que estão revisitando a relação entre estas duas instituições.

Por ocasião da exposição dos setenta anos do MAM, a curadoria do MAC USP trabalhou conjuntamente com a curadoria do MAM para criar paralelos e relações entre os dois acervos. Encontramos pontos em comum entre os modos de colecionismo de ambos, que lançaram mão de exposições e editais de exposições para fazer crescer seus respectivos patrimônios artísticos. Aquilo que o MAM tinha inicialmente em seu DNA, por assim dizer, isto é, a premiação de aquisição das edições da Bienal de São Paulo, nos anos 1950, serviu de estratégia para que, nos anos 1960, tanto o MAC USP quanto o MAM (em seu reestabelecimento) criassem suas próprias mostras periódicas para fomentar a produção contemporânea – no caso do MAC USP, assinalam-se as edições da Jovem Arte Contemporânea (as famosas JAC) e, no caso do MAM, justamente as edições do Panorama da Arte Brasileira.

No caso de Zona da Mata, novamente as curadorias das duas instituições trabalharam em conjunto, desta vez, para tratar da questão da paisagem, da arquitetura e suas articulações com urgência ecológica, que está na pauta do MAC USP e do MAM, por sua localização – o Parque Ibirapuera, lugar que leva em seu nome a ancestralidade do nosso território e carrega os marcos da violência contra ela. Para acentuar nossa presença neste sítio partilhado, a exposição ocorreu em quatro etapas, dividida nos espaços dos dois museus, o que impelia o visitante a fazer a travessia da passarela Ciccillo Matarazzo, que conecta o prédio do MAC USP ao parque – ao mesmo tempo em que nos relembra que o complexo implica todo este conjunto.

Não se pode esquecer que o próprio MAC USP foi criado na Universidade para receber o acervo do antigo MAM, entre 1962 e 1963. Inúmeras pesquisas realizadas nas últimas duas décadas acerca da história dos dois museus demonstraram que a separação entre o MAM e seu acervo, reunido ao longo da década de 1950, foi uma decisão de comum acordo entre o Museu e a Universidade. Ainda que, à época, tenha gerado grande polêmica, a decisão está na origem de duas novas instituições, fundamentais para o amadurecimento do meio artístico local: o MAC USP e a Fundação Bienal de São Paulo. Hoje reunidas no complexo do Parque Ibirapuera, junto com sua instituição-mãe, as relações construídas entre elas vêm se mostrando extremamente frutíferas. Foi o caso da penúltima Bienal de São Paulo, em 2021, quando tanto o MAC USP quanto o MAM constituíram parcerias para a realização de exposições vinculadas ao seu projeto.

Por fim, para além dos projetos de exposições, vale lembrar o trânsito entre os profissionais que atuam e atuaram entre o MAC USP e o MAM, e o papel formador e pedagógico das duas instituições, que permitiu a elas partilhar curadores, educadores e especialistas em museus ao longo de quase oito décadas. Parte desse papel formador está, justamente, no apoio à produção artística contemporânea, que é a razão mesma da existência do Panorama da Arte Brasileira.

Ana Magalhães – Curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São PauloJosé Lira – Diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

Curadoria.

Intitulado Mil graus, o 38º Panorama da Arte Brasileira elabora criticamente a realidade atual do país sob

a noção de calor-limite — uma temperatura em que tudo se transforma. O projeto busca traçar um horizonte

multidimensional da produção artística contemporânea brasileira, estabelecendo pontos de contato e contraste entre diversas pesquisas e práticas que, em comum, compartilham uma alta intensidade energética. Ao reunir artistas e outros agentes que abordam questões ecológicas, históricas, sociopolíticas, tecnológicas e espirituais, a exposição serve também como um ativador da memória e do debate público. Como conjunto, as obras driblam os limites da linguagem e seus sentidos preestabelecidos, revelando signos universais por meio de gestos e sotaques regionais. A ideia de uma temperatura oposta ao zero absoluto — ou seja, um quente

absoluto — aponta os interesses deste Panorama por experiências radicais, condições extremas — climáticas

ou metafísicas —, e estados transitórios — da matéria e da alma — que nos põem diante da transmutação como destino inevitável.

Eixos

Ao longo do processo de pesquisa que fundamentou a exposição, cinco linhas conceituais emergiram para aterrar o pensamento curatorial. Como bússolas que orientam questões fundamentais do projeto, os eixos ajudaram na criação do recorte da cena contemporânea brasileira que está registrada neste Panorama. No entanto, não foram usados para segmentar a mostra e nem se aplicam como categorias ou agrupadores. São fios condutores que instigam reflexões e leituras, e traçam possíveis relações entre os trabalhos a partir dessas perspectivas.

Ecologia geral

Noções ecológicas e práticas ambientais ampliadas que se orientam por uma visão de interconectividade total. Ao rejeitar dogmas antropocêntricos e dicotômicos que separam a cultura

da natureza, esses movimentos abraçam a pluralidade das formas de vida e seus jogos biológicos.

Sob um crescente senso de urgência, essas correntes de pensamento propõem outras concepções

sobre a condição humana e traçam novos caminhos para atuarmos e nos relacionarmos com o

planeta e seus muitos agentes.

Territórios originários

Narrativas e vivências de povos originários, quilombolas e outros modos de vida fora da matriz uniformizante do capital, capazes de refletir visões alternativas sobre a invenção e a atual conjuntura do Brasil. Nesse sentido, invocam energias ancestrais, mitologias configurantes e consciências expandidas para trazer à tona invenções estéticas, tecnologias socioambientais e articulações transpolíticas. Seja na luta pela demarcação de terras ou em estratégias diversas para fortalecer comunidades autônomas, o que está em jogo é a multiplicação das possibilidades vitais diante do agouro de um futuro incerto.

Chumbo tropical

Leituras críticas que subvertem imaginários e representações do Brasil, pondo em xeque aspectos

centrais da identidade nacional. Nesse sentido, contrastam — ou equacionam — os fetiches ligados à ideia de paraíso dos trópicos ao peso dos séculos de colonização escravocrata e extrativista, do colosso modernista, do ímpeto conservador e autoritário — e sua inevitável militarização —, e da eterna promessa de decolagem da economia. Essas propostas confrontam premissas funestas e incendeiam prisões históricas para desnaturalizar a devastação ambiental, a especulação financeira e a opressão racial.

Corpo-aparelhagem

Intervenções experimentais e reflexões sobre a contínua transmutação corpórea dos seres e das

coisas, com seus hibridismos e suas inter-relações. Este eixo abrange a cultura de reprodução

técnica, do sample e da apropriação; as relações entre tecnologia de ponta e gambiarra engenhosa; os efeitos da alta conectividade à internet; e as noções de biohacking e modificações corporais sob um imaginário ciborgue, transumano e pós-humano. Imagens e sonoridades são remixadas, distorcidas e, por vezes, desmanchadas, como modo de encarar frontalmente as consequências radicais de um mundo em transformação vertiginosa.

Transes e travessias

Conhecimentos transcendentais, práticas espirituais e experiências extáticas que canalizam os mistérios vitais. São rituais, instrumentos e espaços que conjuram alentos para alimentar a alma e pulsões para animar o corpo, alcançando proteções, fundamentando resistências e reelaborando condições opressivas e traumas confinantes. São embarcações que navegam por encruzilhadas e atravessamentos, indo além das fronteiras da matéria e das percepções terrenas para conectar com o etéreo e coexistir com o desconhecido.

Curadoria: Brasil mil graus: quente absoluto.

Germano Dushá

Começaremos pelo calor absoluto, pela chama primordial do universo, pelo núcleo incandescente que é a origem de tudo. Começaremos pelo calor total, sob o qual o tempo suspende e dilata, o vento se rende, e até o silêncio vira brasa. Começaremos pelo calor indomável, que faz com que cada partícula dance no limite do êxtase térmico; pelo fulgor do fogo fatal, depois do qual tudo se transforma e arde em infinito.

A ideia de uma temperatura máxima intransponível — cuja ocorrência resultaria numa agitação molecular tão intensa que toda e qualquer matéria se desintegraria — não é aplicável de forma prática e definitiva no campo da física. Ou pelo menos ainda está fora do alcance de nossa capacidade de análise. Contudo, o físico alemão Max Planck (1858-1947) — precursor da física quântica — propôs uma temperatura que seria um limite teórico. A chamada “temperatura de Planck” (algo como trilhões de trilhões de trilhões de graus Celsius) teria sido atingida alguns instantes após o Big Bang, quando o universo ainda era minúsculo e denso. Essa temperatura representa um regime de energia tão elevado que as leis da física colapsam, incidindo em um domínio totalmente novo para a nossa compreensão.

Nas palavras sagradas dos antigos, esse fogo essencial aparece como uma força que transita entre a criação e a dissolução, ecoando as potências que transcendem o entendimento material. No Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, o fogo é um símbolo dinâmico ligado à mente divina que molda o universo. É a emanação e o corpo do intelecto que dão forma e animam a criação. Nos Upanishads, o fogo é um dos elementos primários nascidos do eu cósmico. Associado às transformações vitais, personifica a energia que permeia o universo; e também é responsável por fazer a mediação entre o terreno e o divino. Não por acaso, é central em rituais de purificação espiritual. No Bhagavad Gita, Krishna revela o fogo como o meio pelo qual a força cósmica se manifesta, ardendo no interior dos seres e sustentando a vida. As imagens do fogo também simbolizam a transformação plena, com sua chama devoradora que consome multidões, engendrando infinitos ciclos de morte e renascimento, como motor da eterna renovação cósmica.

Trazendo a discussão para o que nos é tangível, a temperatura mais quente da Terra encontra-se no coração das erupções vulcânicas. A lava líquida que irrompe das profundezas da crosta, pulsando como o sangue ardente do planeta, pode ultrapassar os 1.000°C. Em algum ponto indizível entre o sólido e o líquido, essas correntes de rocha fundida fluem irascíveis. São rios de fogo que moldam a realidade em um ato de transformação incessante, carregando em si o encontro entre o passado remoto e o futuro mais longínquo, reluzindo como a memória terrena de um tempo total.

A noção de “calor-limite” serve ao 38º Panorama da Arte Brasileira como chave conceitual para falar de fenômenos com alta carga energética e de dinâmicas de transmutação. Como ficção científica, a ideia de um “quente absoluto” é acionada para evocar mudanças radicais, que podem ser da ordem da matéria e do corpo físico, mas também subjetivas, sociais, políticas e espirituais. Intitulada Mil graus, a exposição celebra uma expressão que energiza as ruas, muito comum em alguns contextos urbanos do Brasil. Essa gíria, que sintetiza com precisão o fundamento curatorial do 38º Panorama — criando, de bate-pronto, uma imagem forte —, contém uma ambiguidade afiada: conforme o contexto, pode indicar um alto nível de excelência ou uma situação de alta intensidade. Mil graus é, portanto, um conceito flexível e dilatável, que pode assumir diferentes sentidos, a depender de sua ativação, mas que, invariavelmente, se refere às experiências transformadoras.

Sob a vitalidade dessa expressão e seus muitos significados, o 38º Panorama traz à tona múltiplas abordagens e meios para se aproximar das poéticas do calor. A exposição reúne um grupo heterogêneo de participantes, que inclui diversas gerações, contextos, vivências e visões. Há artistas nascidos na década de 1940, e de várias outras gerações, até chegarmos no fim da década de 1990 e nos anos 2000. Há, também, gente de todas as regiões do Brasil e de dezesseis estados brasileiros, com pesquisas e práticas variadas que se conectam com diferentes matrizes culturais. Sendo assim, além de artistas propriamente ditos, participam outros agentes, como uma líder espiritual, uma comunidade e uma turma de carnaval.

Ao falar dessa metamorfose térmica, emergem, de imediato, representações e incorporações diretamente ligadas ao fogo e ao calor, suas visualidades, reações químicas e processos físicos. De igual modo, é incontornável que pensemos nas queimadas e no aquecimento global. Diante da atual hecatombe ambiental, que oprime o presente e se impõe como uma sombra densa sobre o futuro, não há como ser diferente. Enquanto este texto está sendo escrito, o Brasil tem sido atacado por uma epidemia de incêndios nos últimos dias, fechando o mês de agosto com um aumento vertiginoso, já que o número de focos mais que dobrou em comparação ao mesmo período de 2023. As imagens dessas queimadas assolam o noticiário tradicional e as mídias sociais, projetando o apocalipse em chamas, febril e irrefreável. Os efeitos imediatos desses fogaréus são visíveis nos céus das grandes cidades do país, assim como as intrincadas implicações da crise climática se fazem sentir cada dia um pouco mais. Todavia, ao assumir a alta intensidade e a transmutação como pontos centrais, o projeto trabalha com um espectro muito mais amplo de dinâmicas vitais.

A mostra articula visões e noções ecológicas expandidas que desfazem falsas dicotomias entre a humanidade e a natureza. Há artistas que trabalham com as intersecções e hibridismos, combinando elementos distintos para criar novas visualidades e significados a partir de relações interespécies e também da mistura entre o orgânico e o artificial. Muitas obras lidam com a alteração da matéria, estudando a ação do tempo e outros fenômenos naturais, e experimentam também com o manejo das mãos. Outras investigam — como assunto e como meio — novos materiais, ferramentas e processos, incorporando insumos e técnicas industriais, tateando as tecnologias e navegando pela esfera digital. São modos de pensar o ser humano e a massa antropocêntrica como partes indissociáveis do meio natural, de refletir as interconexões entre todos os seres vivos e de questionar a própria condição humana diante da grandeza assombrosa que nos cerca.

Os acaloramentos e a transfiguração do corpo também aparecem por diversos meios, e extrapolam a fisiologia para discutir as políticas da corporificação e as identidades em mutação. Seguindo adiante, surgem trabalhos que pensam as porosidades entre o individual e o coletivo, e a atuação do subjetivo na construção cultural e política, sobretudo em momentos de alta pressão e de efervescências sociais. Nesse contexto, o calor-limite simboliza não só as mudanças materiais, mas também a fervura das celebrações e as lutas que moldam nossa forma de coexistir no mundo. Por fim, há manifestações relacionadas com experiências da alma, simbologias místicas e práticas esotéricas. Para além dos espaços e objetos sagrados, essa espiritualidade está nos mistérios telúricos e na magia da mata, e também no cotidiano urbano, aparecendo sempre que certos fenômenos atingem um elevado grau de ascensão e permitem acessos extraterrenos e pontos de contato entre diferentes dimensões.

Mil graus invoca a ciência, mas também a poesia e a transcendência. Pode ensejar questões ligadas às variações físicas, relativas à matéria, mas também aos planos intangíveis, imateriais. Em meio à heterogeneidade de linguagens e aos ricos contrastes entre os participantes deste Panorama, é possível enxergar pontos comuns que atravessam culturas, estéticas e soluções formais. Há uma energia que flui conectando os fios, vibrando sempre em alta intensidade, e que muitas vezes escapa à apreensão humana.

Imaginar um ponto de inflexão em que o calor atinge sua intensidade máxima implica deslocar o ser humano do centro da discussão, invocando um campo comum que inclui outras formas de vida e reconhece múltiplas agências e propósitos. Aqui, o âmago do debate não é o cultural, mas o elemental. No lugar da visão antropocêntrica limitada, abre-se espaço para ampliarmos a compreensão das interações ecológicas, repensando conexões intrínsecas com uma infinidade de agentes e, portanto, o lugar do ser humano no mundo. Indo além, esse exercício de imaginação projeta uma realidade que ultrapassa os limites do mundo físico como o conhecemos, provocando questionamentos radicais e novos entendimentos a partir do confronto com o desconhecido.

Falar da cena de arte contemporânea brasileira por esse ponto de vista é sublinhar, também, a vocação dessa ficção acalorada que chamamos de “Brasil”, com suas potências e contradições. No contexto de um “Panorama da Arte Brasileira”, pode referir-se ainda à urgência, ao calor da hora, à quentura do momento ou àquilo que está no ponto e demanda uma atenção imediata, que está “pelando”. No entanto, como recorte panorâmico, a curadoria leva em conta as limitações materiais e subjetivas inerentes a qualquer projeto que pretende registrar uma cena tão ampla quanto a de um país com as dimensões e complexidades do Brasil. Nesse sentido, trata-se de um registro provisório e deliberadamente aberto, que não busca criar uma imagem fixa ou rígida. Ao abraçar a transformação e a transitoriedade como partidos, traça a imagem de um “Brasil mil graus” como uma grande massa de calor, um “quente absoluto” permeado por uma pluralidade de signos, discursos e narrativas em contínuo movimento.

Mil graus é pulsão de vida. É o que irradia. É fusão e calefação. É o que derrete ou evapora. É o suor que encharca. É a gota de água na chapa fervente. É gente que vira bicho e pedra que vira gente. É a combustão que devora. É ruptura e reinvenção. É o mistério da mata, é a linguagem do magma. É a forma sem nome. É a contorção do metal e o barro moldado. É a viagem no tempo e o salto no cosmos. É a dança dos astros e o resplendor do sol. Não tem fim nem começo. Está nos ícones imemoriais cravados na rocha. Nas ruas, é o furor das massas, o fervor dos corpos e o ronco do motor. É o transe, é o êxtase. É o avesso do avesso. É o calor dentro do calor.

Germano Dushá (Serra dos Carajás, PA, 1989) é curador, escritor e agente cultural. No cruzamento entre estética, crítica e tradições esotéricas, sua prática assume múltiplas formas — em experimentações curatoriais, literárias e hipermídias — para investigar imaginários sociais e a energia ligada às experiências subjetivas radicais e aos processos de transmutação. Bacharel em Direito (FGV-SP) e pós-graduado em Arte: Crítica e Curadoria (PUC-SP), tem colaborado com instituições, galerias e publicações em diferentes países. Entre suas exposições recentes estão: Cosmo/Chão (Oficina Francisco Brennand, Recife), em 2024; Esfíngico Frontal (Mendes Wood DM, São Paulo), em 2023; Calor Universal (Pace, East Hampton, EUA) e Semana sim, Semana não (Casa Zalszupin, São Paulo), em 2022; Terra e Temperatura (Almeida & Dale, São Paulo), em 2021; e A Hora Instável (Bruno Múrias, Lisboa, Portugal), em 2019. Cofundou o Observatório (2015-2016), espaço expositivo autônomo no Centro de São Paulo e o Coletor (2012-2016), campo itinerante de práticas artísticas contemporâneas. Atualmente, é coordenador do Fora, organização pluridisciplinar fundada em 2018 que trabalha com manifestações culturais e estratégias institucionais.

Curadoria: Mil grau¹

Thiago de Paula

citação 1. Nas ruas, a expressão é usada sem o plural, adotado no título

da exposição seguindo regras gramaticais do português.

Magnetic lights in the blue-high haze

A magnifying glass upon my face

It’s so hot I’ve been melting out here

I’m made out of plastic out here

You touch down in the base of my fears

Houston, can-can-can you hear?

And we both had to harness our pain

Close it and hope it decays

Oh, inhale and I’m up and away

Up and away².

citação.2 “Plastic 100°C” é uma música do artista britânico Sampha

em seu álbum de estreia Process (2017).

TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS

Luz magnética na névoa alta e azul

Uma lupa diante do meu rosto

Está tão quente que eu estou derretendo aqui fora

Eu sou feito de plástico aqui fora

Você tocou fundo na base dos meus medos

Houston, consegue-consegue-consegue me ouvir?

E nós dois tivemos que controlar a nossa dor

Fechá-la e torcer para que ela apodreça

Ó, inalo e estou indo para cima e para longe

Para cima e para longe.

Thiago de Paula Souza

Nota 1: Para a ciência calor é energia em trânsito, é a troca de energia entre elementos com temperaturas diferentes, estejam eles em estados físico, sólidos, líquido, gasoso ou plasma.

Nota 2: Não há calor no encontro entre dois ou mais corpos com a mesma temperatura.

I primeiro

Em “Sobre o calor”³, a filósofa Denise Ferreira da Silva defende que o aumento da temperatura do planeta seria um fenômeno exemplar para entendermos as conexões entre o legado colonial, o evento racial e o capitalismo. Enfeitiçados, não teríamos percebido que os três fazem parte da mesma teia que organiza a modernidade global. Em poucas linhas, ela sintetiza séculos de pensamento filosófico que conduziram a figura humana ao protagonismo do então emergente sistema planetário e sua consolidação como prisma para o entendimento de tudo que habita este planeta. Como tem feito há décadas, Silva critica o fato de a perspectiva linear do tempo e da experiência humana, herança das sociedades ocidentais, ter se consolidado em detrimento de outras percepções temporais. Ela propõe uma abordagem menos convencional e inventiva para deslocarmos o domínio do sujeito moderno do protagonismo terrestre e, ao mesmo tempo, restabelecer uma conexão menos hierárquica entre os diferentes elementos e espécies que compõem a Terra.

³ “Sobre o calor” é um dos textos que compõem esta publicação.

Como uma tarefa para driblarmos essa supremacia, ela resgata uma tradição clássica de estudos com elementos naturais e elege o calor como métrica capaz de desfocar essa lente universalizante. Assim, utiliza o elemento como uma ferramenta capaz de propor uma leitura entrelaçada do mundo que não tome como referência primordial nem a progressão linear ocidental, nem a figura humana. Para isso, ela recorre às diretrizes científicas de transferência e fluxo de energia de um mesmo sistema como uma matriz a partir da qual podemos entender que a energia, derivada da exploração irrestrita do capital — através de mão de obra humana, dos animais e de matéria-prima — resulta no calor dos gases poluentes que aceleram o aquecimento do planeta.

II

Quando começamos a trabalhar no projeto para o 38º Panorama da Arte Brasileira, pouco atentos às distinções estabelecidas pela física e pela química, eu seguia o senso comum, tratando calor e temperatura como se fossem grandezas idênticas. Em várias conversas sobre a proposta curatorial, tanto com artistas participantes quanto com colegas da curadoria, usei esses termos de forma intercambiável. Embora inicialmente não tenhamos sido rigorosos com as definições científicas das categorias, tampouco desconsiderávamos suas particularidades, mas nosso interesse recaía na tentativa de elaborar um conceito que articulasse o principal compromisso do Panorama ao longo das décadas: apresentar uma paisagem provisória da cena artística contemporânea do país. Nossa tarefa foi o desenvolvimento de um pensamento curatorial que, cercado por contradições e paradoxos, rejeita qualquer fantasia nacional-colonialista. Embora buscássemos abarcar diferentes práticas e regiões do Brasil, reconhecíamos que exclusões ocorreriam, simultaneamente. O caminho escolhido foi um método curatorial que, embora incapaz de resolver completamente o problema, partiu de interesses compartilhados e serviu como guia para interpretar e acessar as práticas contemporâneas ao nosso alcance.

O interesse por práticas envolvidas em processos de metabolização de matérias-primas, com a condutividade dos materiais e a decomposição deles em energia apresentou-se como um denominador comum para nossa pesquisa. Decidimos comprar totalmente a onda de que nosso método de trabalho se focaria no fenômeno da transmutação — de materiais, dos elementos naturais, das energias e, consequentemente, de ideias — como ponto de partida. Em seguida, elegemos o calor, em suas variadas formas, como gancho conceitual e direcionamos nosso imaginário para reflexões sobre como esse elemento, presente em inúmeros mitos de criação em diversas sociedades, que possibilitou novos entendimentos sobre o tempo e o espaço, foi capaz de reorganizar ciclos de vida e morte e transformou paradigmas científicos.

Também foi crucial investigar como o grupo de artistas com o qual já havíamos trabalhado se relaciona com esse elemento. Quais seriam seus interesses pelos efeitos do calor na matéria? Como suas práticas são influenciadas pela transformação de energia?

Com isso em mente, escolhemos “1000° / Mil graus” não apenas como título, mas também como uma imagem curatorial que orientou o “processo de projeção temporária de sentidos e significados”⁴ que foi a base de nossa pesquisa. A imagem-título sugere articulações conceituais e carrega a rica carga sensorial e visual que imaginamos para a exposição. Por meio dela, buscamos investigar as convergências entre arte, tecnologia, espiritualidade e crítica social, refletindo a diversidade das obras apresentadas e os múltiplos contextos que abordam.

Por evocar atributos de intensidade e emoção, a expressão “1000° / Mil graus” funciona para nós como uma metonímia do calor — seja ele metafísico, metafórico ou climático — e pode ser entendida sob duas perspectivas. Através dessa imagem, conseguimos pensar a exposição como um modelo onde os trabalhos se convertem em elementos de um mesmo sistema, porém, por pertencerem a diferentes contextos sociais e geográficos, por empregarem o uso de diferentes técnicas, em suma, por preservarem suas diferenças sem separabilidade, a energia interna irradia de um objeto para o outro.

A primeira das perspectivas, mais urbana, faz referência direta a uma gíria originária da periferia de São Paulo, que se disseminou e hoje é usada em diversas regiões e contextos do Brasil. Geralmente dita sem a concordância entre o numeral e o substantivo, seu significado pode parecer autoexplicativo, mas contém ambiguidades, sugerindo ora contextos positivos, ora situações de risco. Pode representar o ritmo acelerado das cidades, o auge de uma experiência, habilidades técnicas excepcionais, o prazer de um encontro, a euforia da pista de dança ou o súbito efeito do rush. Por outro lado, também pode remeter ao perigo iminente, como a violência de situações que refletem as disputas fundiárias e sociais no Brasil, seja a tensão e a truculência de uma batida policial em um baile de favela ou em uma ação de reintegração de posse. Tão ambígua quanto a primeira, a segunda noção está mais ligada à capacidade transformadora do calor, expandindo-se para contextos menos mundanos e mais próximos do espiritual, ou para o que está além da linguagem verbal. Não se trata de uma guinada mística em nossa curadoria de millennials, atordoados por crises existenciais e catástrofes, em busca do sublime. No entanto, foi fascinante observar também o nosso alinhamento com artistas cujas práticas, muitas delas envolvendo a matéria orgânica como ponto central, se inclinavam para o mistério e o não dito.

III

O calor está insuportável, e o ar, irrespirável. Observar imagens da imensa quantidade de fumaça das queimadas sobre a América do Sul — com a notícia de que, por dias consecutivos, São Paulo foi considerada a cidade mais poluída do mundo — trouxe-me de volta as lembranças do dia 19 de agosto de 2019. Naquele dia, uma frente fria encontrou-se com as nuvens de fumaça das queimadas na Amazônia, transformando a tarde na Grande São Paulo em noite. Lembro que, em 2023, quando começamos a desenvolver o projeto curatorial para o 38º Panorama da Arte Brasileira, essa imagem foi uma das referências que escolhemos como estudo. Com o passar do tempo, ela foi esquecida, à medida que percebemos que não buscávamos uma representação literal de eventos, mas sim desenvolver a exposição como uma plataforma para tangenciarmos questões contemporâneas por meio da prática artística. Se o calor é a imagem central do nosso pensamento, hoje, quem reina é sua faceta mais destrutiva.

Thiago de Paula Souza (São Paulo, SP, 1985) é curador e educador. Ele tem interesse em expandir e reconfigurar o formato de exposições, bem como na intersecção entre arte contemporânea e educação na produção de novos códigos éticos. Foi membro da equipe curatorial de “We Don’t Need Another Hero” — 10ª Bienal de Berlim (2018) e integra a equipe curatorial da 36ª Bienal de São Paulo. É pesquisador no programa de artes da HDK Valand — Universidade de Gotemburgo, na Suécia.

Curadoria: Atiço, queimo e transformo.

Ariana Nuala

A infinitude da vida revela-se nas trocas contínuas entre temperaturas e moléculas, gerando um infinito fluxo de energia. Manter uma ideia fixa em relação à morte como fim, porém, impede-nos de enxergar a verdadeira natureza da existência. Não devemos compreender o fim da vida como um ponto final, mas como o encerramento de um ciclo e a transição para novos estados existenciais. Longe de ser uma conclusão, a morte é apenas uma etapa de um processo maior, que dissolve a vida para que ela possa se recriar, transformando-se continuamente. Nesse sentido, morte e recriação são forças que coexistem, entrelaçando seus sopros numa dança que promove a constante renovação.

Sob a lente ocidental, o fogo, assim como a morte, é frequentemente enquadrado sob uma visão única, ligando-o apenas à violência e à destruição. Ao fogo também foi atribuída a imagem do pecado. “Queimar nas profundezas do inferno”, que se tornou um jargão comum, ou os atos de jogar hereges na fogueira refletem a constante presença cristã no vocabulário e no imaginário popular. O inflamando com uma ardência punitiva. Queimar seria, então, algo destinado aos demônios ou àqueles que acessam forças manifestantes fora dos cânones. No inferno retratado em A divina comédia, de Dante Alighieri (1265-1321), o fogo não é onipresente, mas surge em formas específicas para infligir dor correspondente à natureza dos pecados cometidos. Além disso, o fogo possui um simbolismo profundo, muitas vezes associado à purificação ou ao sofrimento intenso, sempre refletindo o pecado que o condenado cometeu em vida. Quando penso na demonização de elementos e entidades no Brasil, lembro-me de um grande amigo, o professor e escritor Alexandro de Jesus¹, que revisita os arquivos reveladores do mau encontro colonial² e da má interpretação do curupira nos relatos do jesuíta José de Anchieta (1534-1597). Nos textos oficiais, Anchieta descreve aparições noturnas que aterrorizavam os indígenas, referindo-se aos encantados, e especificamente ao curupira, como demônios. Aqui, a tradução transforma a encantaria em matéria paralisante: o que é desconhecido se converte rapidamente em mal, que ataca, por medo de ser atacado. A lógica cartesiana do “penso, logo existo” prevalece diante da diferença, resultando na obliteração de outras cosmovisões.

¹ Alexandro S. de Jesus.Corupira: mau encontro,tradução e dívida colonial.Recife: Titivillus, 2019.

² Segundo Alexandro de Jesus, no texto “Notas sobre a atualidade da ferida colonial” (2022), o mau encontro colonial é caracterizado por uma divisão radical do sensível, que se estabelece a partir de uma vantagem bélica. Essa divisão pré-política e econômica cria uma assimetria profunda entre os homens, manifestada principalmente no acesso desigual aos recursos energéticos. A vida, a partir desse momento, encontra-se sufocada e em processo de dissolução. No entanto, essa assimetria não impede que a energia continue a atravessar e acumular-se, como evidenciado pela capacidade de trabalho e de procriação dos escravizados, que vivenciam essa energia sob uma “dieta de excesso mínimo”— ou seja, uma condição em que, embora haja um acúmulo de energia, ele é rigidamente controlado e limitado.

Nestas e em outras memórias estão caminhos que distanciam o fogo e o calor do malévolo e do pecaminoso. Na cosmologia vodu haitiana, os loas³ Petwo e Rada, que simbolizam forças e elementos distintos, representam também polaridades complementares e igualmente vitais. Os Petwo, associados ao calor, à intensidade e à ação, são voláteis e temperamentais, manifestando uma energia ardente e impetuosa. Em contraste, os Rada, ligados a uma natureza mais doce e confiável, evocam uma sensação de calma e estabilidade, como uma brisa suave. Em vez de uma hierarquia, essas forças coexistem em equilíbrio, refletindo a dualidade necessária para o ciclo de vida e morte. Em rituais, ocupam lugares distintos, e suas evocações flecham diferentes propósitos. No entanto, ambas as energias são respeitadas em suas complementaridades, reconhecendo-se mutuamente como parte do universo.

³Termo que é usado para as entidades do vodu haitiano.

Apoiada no exemplo do vodu haitiano, profundamente ligado às revoluções que ocorreram no Haiti no século XVIII, vemos como o feitiço e o calor se integram à vitalidade do combate. Esses levantes refletem outras formas de auto-organização, uma rebelião que irradia e frequentemente ultrapassa fronteiras, moralidades e demonizações. Um corpo insubordinado, que desafia o fogo do inferno e abraça as chamas das paixões, como um magma que, ao explodir, transforma irremediavelmente os territórios. É com essa mesma verve que James Baldwin clama da próxima vez, fogo, em seu livro de 1963 que mobiliza ensinamentos e estratégias em torno dos direitos da população negra nos Estados Unidos.

A violência do fogo talvez esteja entrecruzada à sua própria existência, sendo essa uma leitura comum. Diferentemente dos outros elementos — a terra, a água e o ar —, que podemos tocar, manipular e sentir, mesmo em seus estados mais extremos, ele se distingue como o único que não podemos verdadeiramente manejar, sem risco. A terra pode ser moldada; a água, retida; e o ar, direcionado, mas o fogo traz consigo um poder destrutivo que escapa ao controle humano.

Desde tempos antigos, o fogo tem sido visto como uma força tanto criadora quanto devastadora — capaz de purificar, mas também de aniquilar. Característica brutal que se manifesta na rapidez da chama ao consumir, destruir e transformar. Ele é usado para moldar e temperar, mas também pode reduzir tudo a cinzas em questão de segundos. Essa dualidade faz com que o fogo seja reverenciado e temido, reconhecido como um elemento essencial, porém potencialmente letal.

Na cosmologia iorubá, o fogo revela o ferro. Ele faz borbulhar esse elemento a partir do seu encontro com a terra; o calor forja esse elemento tão imponente na reestruturação dos movimentos, seja de guerra, de caça ou de construção de caminhos. Há uma toada evocada pela Nação Nagô, dedicada ao orixá Ogum, divindade cultuada no candomblé, associada ao ferro e à metalurgia, em que encontramos as seguintes palavras, que expressam a iminência de uma batalha:

oluri oluri

Ogum já oluri

Ogum tapassi

é umbe omã⁴

que se traduz como: Ogum, a guerra começou.

A letra desta toada e sua tradução foram extraídas do encarte do álbum Sítio de Pai Adão: ritmos africanos no Xangô do Recife, gravado em janeiro de 2005, durante o projeto Turista Aprendiz, pelo grupo A Barca, no Maracá Estúdio, em Recife.

Mas não se trata apenas de celebrar uma batalha: é uma invocação da força transformadora que permeia tudo, das tecnologias e ferramentas às linhas traçadas na areia negra⁵, onde o ferro é forjado pelas chamas. Há uma sabedoria profunda neste ponto, que vai além do humano ou daquilo que foi definido como humano pela modernidade. As batalhas não nos endurecem, não nos aprisionam; ao contrário, elas geram uma vitalidade maleável, em harmonia com a justiça forjada pelo fogo de Xangô e seu oxê.⁶

5 Na mitologia iorubá, os Itans são narrativas sagradas que transmitem os feitos e ensinamentos dos orixás. No

livro Mitologia dos orixás, de Reginaldo Prandi, um dos Itans sobre Ogum, intitulado “Ogum cria a forja”, narra o momento em que o orixá descobre o processo de criação do ferro. Segundo o Itan, após realizar um ritual com areia negra fina, Ogum a coloca no fogo e, para sua surpresa, a areia se transforma em uma massa quente que, ao solidificar-se, resulta no ferro.

6 Ferramenta principal do orixá Xangô, o oxê é seu machado de duas lâminas.

É importante distinguir o conflito exercido como forma de autodefesa da violência hegemônica colonial. O primeiro emerge como uma resposta necessária à opressão e à despossessão, buscando preservar vidas e culturas ameaçadas. Moten e Harney⁷ nos relembram: “Nossa tarefa é a proteção do entorno em face das seletivas e repetidas despossessões direcionadas pela incursão armada dos assentadores”. Já a violência colonial é uma força que apaga, suprime e subtrai sistemas de crenças, impondo uma dominação que tenta dissolver a diversidade cultural e espiritual.

7 Fred Moten; Stefano Harney. Sobcomuns – Planejamento fugitivo e estudo negro. Tradução de Mariana Ruggieri, Raquel Parrine, Roger Melo, Viviane Nogueira. São Paulo: Ubu, 2024.

Elsa Dorlin⁸, em sua discussão sobre a defesa pessoal, apresenta a ideia de um “dispositivo defensivo”. Esse dispositivo opera em resposta a uma força ou movimento, orientado para a autoproteção, marcando a trajetória da vida de sujeitos e grupos. Ele pode legitimar ou impedir a efetivação desse ímpeto de defesa, fazendo com que a reação defensiva seja vista como habilidosa ou perigosa.

8 Elsa Dorlin. Autodefesa – uma filosofia da violência. Tradução de Jamille Pinheiro Dias, Raquel Camargo. São Paulo: Ubu Editora, 2020.

O “dispositivo defensivo” cria uma linha de demarcação entre sujeitos considerados dignos de se proteger e corpos vulneráveis que só possuem suas subjetividades desarmadas. Ele nos remete a uma dinâmica paradoxal de resistência, em que o sujeito é formado pela necessidade de autodefesa diante da violência. Nessa linha de pensamento, a flor ‘canela-de-ema’, presente no Cerrado brasileiro, pode ser vista como uma metáfora viva desse processo. Assim como os corpos que se defendem desenvolvem táticas para sobreviver à violência, a canela-de-ema também manifesta uma força interna que, através da autocombustão, desafia seu próprio ambiente e revela novas possibilidades de vida, ao despertar sementes adormecidas. Tanto quem luta quanto a flor utilizam, de maneiras inventivas, suas capacidades de autodefesa para transcender o controle externo e se recriar.

Esses corpos desenvolvem táticas defensivas como estratégia de vida, constituindo o que Dorlin chama de autodefesa, em contraste com a legítima defesa jurídica. Na resistência defensiva, paradoxalmente, não há um sujeito preexistente à resistência; ele é formado no próprio ato de resistência à violência. Dorlin denomina essa formação de “éticas marciais de si”.

O fogo “violento”, ao manifestar em sua forma uma força natural que, apesar de sua utilidade e beleza, mantém um caráter imprevisível e perigoso, lembra-nos de sua capacidade de transcender qualquer tentativa de controle.

Em uma leitura bachelardiana⁹, encontramos a ideia de que: há uma explicação rápida para tudo aquilo que muda ferozmente: o fogo. Ele é talvez o estalo mais convincente de uma transformação árdua, um processo de hipervida ou hipermorte, se assim podemos chamar. Essa perspectiva nos leva a enxergar o fogo como mais que um simples elemento; ele se torna o símbolo de uma metamorfose radical, sob a qual vida e morte coexistem em uma dança de extremos. O fogo não só destrói, mas também recria, operando como o arquétipo da transição entre ser e não ser, em um ciclo contínuo de renovação e devastação. Sua forma branda também é remetida à necessidade de conforto, de lar. É possível acalentar-se com ele, com o calor que se assemelha ao aconchego, que permeia os corpos junto à umidade, abrigando-se em sua porosidade.

Posicionar o fogo dentro das relações alquímicas e do manejo das brincadeiras de rua, dos motins de madrugada, das ciências presentes nos terreiros de matrizes africanas e indígenas, é reconhecer o fogo como um agente de transformação que permeia tanto os ritos sagrados quanto as práticas cotidianas. No contexto alquímico, o fogo é o elemento purificador, o catalisador que desencadeia a transmutação dos materiais e do espírito. Nas ruas e nos ritos, o fogo assume novas formas: é a chama que desperta o coletivo, que inflama as almas e reacende tradições antigas. É o calor que anima as danças, as rodas de capoeira e os cantos que atravessam as noites. O fogo, portanto, não é apenas destruição, mas um meio de renascimento e regeneração, no qual cada faísca carrega consigo o poder de reconfigurar realidades.

Viagens e visitas.

Nos meses que antecederam a abertura do 38º Panorama da Arte Brasileira, a equipe curatorial realizou uma série de encontros com alguns dos participantes. As viagens realizadas percorreram diversas cidades de diferentes estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Maranhão. Este processo de pesquisa é aqui representado por relatos e fotografias de quatro dessas visitas: com a líder espiritual Dona Romana de Natividade; com os artistas Advânio Lessa, Zimar e Marlene Costa de Almeida; e com uma parte do povo Akroá Gamella. Os registros trazem contextos e experiências notadamente diversos, mas que, em comum, retratam agentes que trabalham, há muitas décadas, com práticas enraizadas nos territórios aos quais estão ligados. Suas criações, complexas e cheias de nuances, articulam aspectos geográficos e geológicos, dimensões sociopolíticas e camadas culturais — tradicionais e contemporâneas — para refletir ou incorporar as essências vitais desses lugares.

Esses encontros não só permitiram conhecer mais a fundo as conjunturas, influências e modos de fazer de alguns participantes, mas também se revelaram pontos de luz que, de muitas maneiras, orientaram o processo de elaboração da exposição e seus desdobramentos. Nesse sentido, o contato com a energia dessas pessoas e locais foi fundamental para irrigar — conceitual e espiritualmente — o projeto como um todo, possibilitando trocas diretas entre curadores e artistas sobre suas participações e formas de apresentação das obras na exposição. Entre paisagens naturais e dinâmicas sociais, foram incontáveis horas de escuta, conversas, práticas de ateliê, refeições e rituais em espaços sagrados e cotidianos. Essas vivências geraram emoções e aprendizados que marcaram profundamente a história deste Panorama.

Natividade, Tocantins.

Germano Dushá

Dona Romana

Na primeira viagem de pesquisa e interlocução, Germano Dushá visitou Dona Romana de Natividade para conhecê-la pessoalmente no sítio Jacuba — um espaço sagrado que é tanto sua morada quanto um templo voltado a práticas espirituais. É lá que está toda sua obra escultórica — espalhada numa enorme escala —, suas pinturas em paredes e seus desenhos sobre papel, que ela realizou durante vinte anos, entre 1990 e 2011. Dona Romana, ou Mãe Romana — como também é chamada —, foi uma referência fundamental durante o percurso de desenvolvimento do 38º Panorama. Entre ancestralidade e profecia, visão espiritual e legado material, o entrelace que perfaz sua história foi, desde o princípio, uma grande influência na elaboração conceitual e energética do projeto.

A aproximação com sua obra nos coloca diante das relações entre o nosso mundo e outros planos, provocando uma experiência arrebatadora na encruzilhada entre o esoterismo e o fazer artístico. Muito embora Dona Romana não se enxergue como artista, sua missão espiritual está ligada a demandas envolvendo a criação de peças que, além da profunda carga mística, apresentam qualidades estéticas notáveis, com poder formal e fascinante visualidade. Essa visita foi imprescindível, portanto, para entender aspectos técnicos envolvendo sua participação no Panorama — já que se pressentia que nenhuma escultura ou desenho poderia sair de seu sítio, o que acabou se confirmando. Por isso, o contato com as obras, com o local e com Dona Romana foi ainda mais definidor para imaginar como poderia ser sua presença na exposição. Ir ao Tocantins no processo de criação de um “panorama da arte brasileira” também é significativo e simbólico. Cravado no centro do país, o estado mais novo da federação é ainda um dos menos conhecidos, mas guarda, em seu território, uma história milenar.

Germano chegou em Tocantins pela capital, Palmas, no dia anterior ao encontro com Dona Romana. Na manhã do dia onze de março, partiu em direção a Natividade, numa viagem de automóvel tranquila, que durou pouco mais de três horas, por uma estrada plana que atravessa uma paisagem homogênea, árvores de porte baixo e vegetação rasteira, com montanhas ao fundo que vão se aproximando, ao chegar na pequena cidade. Tudo em meio ao contraste do verde com o amarronzado forte do solo e sob o céu azul estourado. Chegando lá, foi recebido por Simone de Natividade — agente cultural da região e a quem Dona Romana chama de “ponte com o mundo” —, que o levou até o sítio. A força do lugar impressiona já do lado de fora, onde se veem figuras emergindo por detrás do muro de meia altura e um pórtico antecedido por três enormes cruzes e outros elementos totêmicos. Quem adentra o portal se vê rodeado por um lugar único, sem igual. O mistério daquele espaço se manifesta em objetos, esculturas e pinturas de diferentes naturezas e nas mais diversas escalas, que povoam o lugar com uma infinita riqueza de detalhes. A atmosfera é, ao mesmo tempo, densa, carregada de energia, e brilhante, leve, iluminada. A paisagem mística é reforçada pelo sol intenso e pela ecologia do Cerrado brasileiro.

Dona Romana lhe deu boas-vindas cheia de disposição, embora reclamasse de algumas limitações físicas. Abriu um sorriso largo ao abraçar o visitante e se mostrou contente quando soube do motivo dessa visita, planejada há tanto tempo. Na primeira conversa com Dona Romana, que durou cerca de uma hora e meia, ela contou, com uma característica mistura de gravidade e humor, sua trajetória, discorrendo sobre sua obra e mostrando algumas esculturas e desenhos específicos, explicando suas criações. Falou de dimensões extraterrenas e entidades místicas, de tempos imemoriais e vindouros, da formação do planeta e da vinda de um cataclismo — “a grande hora” — que irá impor grandes desafios à humanidade e, enfim, revelará a verdadeira natureza de sua obra. Ainda que sempre sublinhe o fato de não saber muito bem o que são, deixa claro que sua obra ganhará vida e deverá cumprir funções específicas no auxílio e na reorganização do planeta. Suas esculturas estão ligadas, portanto, a equilíbrios energéticos no presente e a dinâmicas necessárias diante do que virá, colocando o Brasil e Tocantins no centro da potencial salvação do mundo.

Quando Germano saiu do sítio com Simone para dar uma volta pela vila e almoçar num restaurante, não podiam deixar de parar na ruína da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, um ponto de visitação incontornável da região. A igreja inacabada, de formas impressionantes e beleza dramática, foi construída pela população negra local com pedra e tijolos especiais da época e permanece como um grande acontecimento arquitetônico do período colonial. Dali, Germano voltou ao sítio Jucaba para conversar novamente com Dona Romana e passar mais algumas horas vendo as obras com cuidado, adentrando os galpões pintados e caminhando por todas as veredas do lugar. No fim da tarde, regressou a Palmas e pegou o voo de volta na madrugada do dia 12.

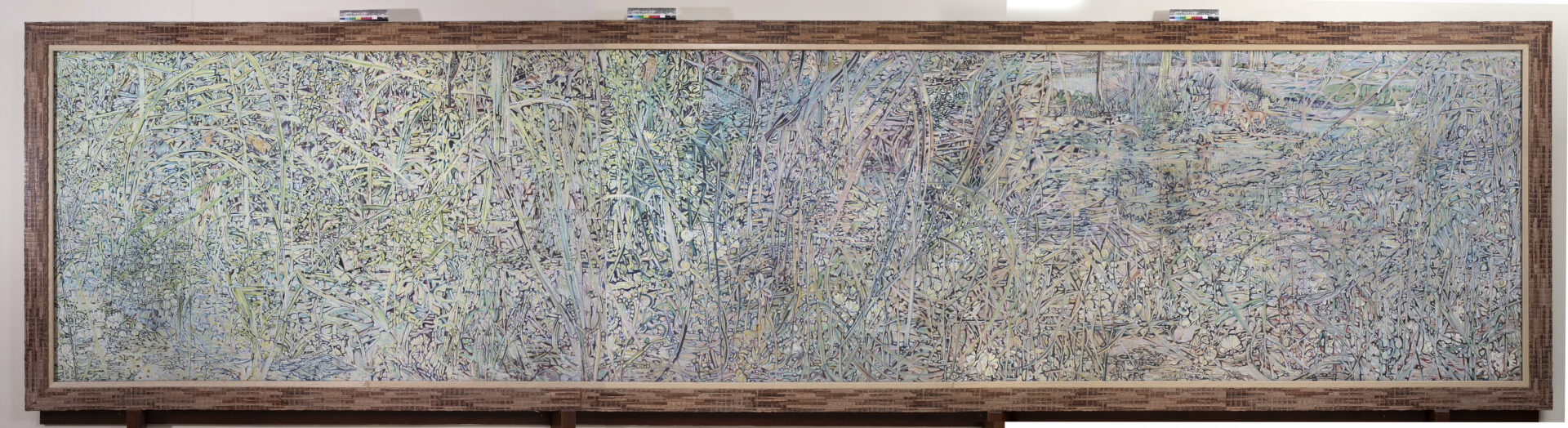

Lavras Novas, Minas Gerais.

Germano Dushá, Thiago de Paula Souza

Advânio Lessa

A viagem a Lavras Novas foi realizada pelos curadores Germano Dushá e Thiago de Paula Souza com o objetivo de visitar o artista Advânio Lessa, ampliando a compreensão sobre sua obra a partir do lugar em que nasceu, vive e de onde tira a matéria-prima e a inspiração que fundamenta seu trabalho. Chegaram em Minas Gerais pela capital, Belo Horizonte, e, no dia seguinte, tomaram a estrada rumo a Lavras Novas, no distrito de Ouro Preto. A viagem de aproximadamente duas horas desenrola-se como uma fita sinuosa, que serpenteia por entre as montanhas da região. Ao longo do trajeto, a vegetação vai se tornando mais densa, os vales ficam mais profundos, e as montanhas vão se revelando mais imponentes. A estrada, cada vez mais estreita, e o ar mais fresco e rarefeito prenunciam a chegada a essa pequena vila construída no entrelaçamento entre uma rica natureza e tradições que remontam aos séculos passados.

Germano e Thiago chegaram no meio da tarde e foram recebidos por Advânio — com seu sorriso contagioso — em seu ateliê, uma construção de pau a pique de um alaranjado vibrante, localizada ao lado da igreja da cidade. Como todas as construções em Lavras Novas, a fachada rebaixada e acolhedora esconde a dimensão do interior, que se amplia ao cruzar a porta. O galpão abriga incontáveis peças, a maior parte de grande escala, que dão a ver o potencial criativo do artista. Grandes troncos, galhos retorcidos e diversos tipos de tramas e acabamentos sublinham hibridismos e estados de transmutação. É como se uma mesma linguagem tivesse rodopiado por aí, transformando a natureza como a conhecemos, reelaborando o elemento vegetal para que ele possa desdobrar-se de outras formas no mundo.

Ali, o artista lhes apresentou seu acervo e seu material de trabalho, de modo que a conversa se estendeu até o cair da noite. Na ocasião, Advânio contou sobre as matrizes de sua prática artística, enraizadas no conhecimento recebido por parte da família de seu pai — de tropeiros — e da família de sua mãe, muito envolvida com a tradição da cestaria. O entrelaçamento entre o entendimento da mata e a prática de marcenaria artesanal é, portanto, o fundamento da sua arte. Em suas palavras, seu processo envolve saber sair e entrar na floresta, mexer na terra, pegar nas mãos e tratar os materiais, com a consciência de que somos parte integrante da natureza e que o equilíbrio espiritual e ético deve anteceder qualquer ação.

O momento também permitiu que curadores e artista trocassem ideias sobre o projeto para o 38º Panorama e a participação de Advânio. O artista revelou seu interesse em expandir a dimensão das esculturas em si, envolvendo ativações em diferentes polos — para além do museu — e ações com o educativo do MAM ao redor de uma das obras. Ficou clara sua visão sobre uma prática escultórica expandida. Primeiro, por afirmar suas peças como reatores energéticos, capazes de conectar-se entre si e seus contextos por vias imateriais. Depois, por entender que sua obra pode funcionar como um lugar de encontros, já que sua ideia foi realizar ações que tomassem sua obra como um espaço para conversas sobre educação, ecologia e espiritualidade.

No fim do dia, as trocas seguiram no jantar, em um restaurante num ponto alto da vila, com vista para um grande vale. Advânio aproveitou para contar sua trajetória biográfica, deixando claro como sempre teve o fazer artístico de algum modo entrelaçado com sua vida, mas que, apenas a partir de um determinado momento, teve uma espécie de chamado que se impôs como um “tudo ou nada”. A partir dali, sua prática se desenvolveu orientada puramente pelo tino espiritual e pela busca de uma carga estética. O artista também discorreu sobre a história de Lavras Novas, já que a cidade é indissociável de sua obra, seja pelas questões ecológicas, seja pelas questões socioculturais. Com um aspecto de pequeno vilarejo, a cidade de cerca de 1.500 habitantes tem suas origens ligadas à atividade mineradora do século 18, mas firmou sua identidade de fato após o esgotamento do ouro e o subsequente abandono pelos mineradores. Dada a forte tradição quilombola do lugar, Advânio cresceu num contexto de organização autônoma, baseada no senso de propriedade comunal da terra e na gestão comunitária e participativa.

No dia seguinte, os três tomaram café da manhã juntos, e os curadores puderam acompanhar alguns processos e técnicas que o artista desenvolve de modo singular. Em seu espaço de trabalho, é possível testemunhar a organização, a hidratação e diversos processamentos de fibras naturais, bem como a formulação de suas soluções escultóricas específicas. Advânio também levou Germano e Thiago a uma mata perto de seu ateliê, onde costuma caminhar e recolher sua matéria-prima. No fim da tarde, os curadores pegaram a estrada de volta para Belo Horizonte.

Matinha; Terra Indígena Taquaritiua, Maranhão.

Germano Dushá, Ariana Nuala

Zimar

Rop Cateh, Thiago Martins de Melo, Gê Viana

A viagem realizada por Germano Dushá e Ariana Nuala ao Maranhão, mais especificamente à região da Baixada Maranhense, foi tanto a visita mais intensa quanto a de maior duração. O intuito era visitar o artista Zimar, no município de Matinha, e o povo Akroá Gamella, na Terra Indígena Taquaritiua. Partindo da capital, São Luís, na primeira hora da manhã do dia 29 de abril, Germano e Ariana seguiram de carro por cerca de quatro horas numa estrada reta, mas repleta de buracos e inconstâncias que impõem grandes dificuldades de acesso, tornando a viagem exaustiva. Sob intensa umidade e altas temperaturas, a jornada até a região cruzou paisagens magnéticas, passando por campos cobertos pela Mata dos Cocais, a vegetação que faz transição entre três grandes biomas brasileiros — Floresta Amazônica, Cerrado e Caatinga. Nessa zona quente, as palmeiras — principalmente babaçus e carnaúbas — erguem-se em meio a grandes áreas, muitas vezes atravessadas por cursos de água e zonas alagadas, reforçando os aspectos místicos da região.

A primeira parada — em Matinha — foi a casa de Zimar, que é tanto sua morada quanto espaço de trabalho, e faz-se reconhecer pelas máscaras penduradas na parede. Ali, Zimar lhes recebeu com todas as suas nuances: entre o acanhamento e a receptividade, entre a doçura e a zoeira. Ele foi logo mostrando as peças de seu acervo, seus materiais e instrumentos de trabalho. Também revelou parte de seu processo criativo. Com uma espécie de carranca-suporte, o artista “limpou” um capacete de moto, de modo a prepará-lo para a queima. Mais tarde, a peça foi levada ao fogão, onde foi sendo derretida aos poucos, para depois ser moldada e ganhar novo formato. Após uma pausa para o almoço em um restaurante no centro da cidade, foram até um local importante da região: um deck às margens do lago de Viana, uma área fluvial imensa, de beleza fascinante, onde Zimar vestiu uma de suas máscaras e colocou seus trajes de brincante do Bumba meu boi, incorporando a figura mística do Cazumba com danças e trejeitos próprios, fazendo “graça de todo jeito”, como costuma dizer.

Na volta, conversaram sobre sua trajetória biográfica, quando Zimar contou sobre sua paixão por Matinha, a cidade em que cresceu, e sua longa e profunda relação com os grupos de Bumba meu boi da região. E, claro, de sua atração existencial com o Cazumba, personagem da festa do boi “com sotaque da baixada”, com o qual sempre se identificou e que é a razão de sua arte. Ao se aprofundar em sua prática artística, Zimar contou como passou a fazer suas próprias máscaras, ou “caretas”, após ter machucado o rosto com uma máscara alheia. No princípio, suas caretas eram feitas de madeira e, portanto, mais rígidas. Após um problema de saúde que lhe tirou a força e precisão necessária para trabalhar com a madeira, encontrou em capacetes de moto descartados a matéria-prima essencial para compor suas criações singulares, que também assimilam outros resíduos industriais e restos de matéria orgânica. Sobre suas obras, Zimar fala que podem remeter a bichos diversos, como jacaré, porco, cavalo, bode, mas é categórico ao dizer que o que importa é que nenhuma se parece com a outra, são sempre novas feições, únicas em suas formas e adereços. E conclui: “minhas caretas são mais feias que a morte”. Quanto mais assustadora, melhor, pois, para serem bonitas, elas têm que ser assombrosas. “Basta dizer o nome: careta!”

No fim da tarde, depois de se despedirem, os curadores seguiram para a aldeia Cajueiro Piraí, no Território Indígena Taquaritiua, que fica a cerca de trinta minutos de Matinha, para passar quatro dias e três noites com parte do povo Akroá Gamella. Estavam na companhia dos artistas maranhenses Thiago Martins de Melo e Gê Viana, convidados a colaborar com a participação da comunidade no Panorama, tanto pela sua relação pregressa com o território quanto pela afinidade entre suas práticas e os fundamentos do 38º Panorama. Nesse período, seria realizado o ápice do ritual de Bilibeu, celebrado pelos Akroá Gamella desde tempos ancestrais, simbolizando a vida, a morte e o renascimento desse santo padroeiro do povo, com origens sincréticas, e ligado à prosperidade e fertilidade do seu povo. Sua celebração, transferida do carnaval para 30 de abril, em memória aos que resistiram ao ataque orquestrado por ruralistas e políticos da região nesse dia em 2017, reflete a constante luta do povo Akroá Gamella perante a violência e dos apagamentos contra sua identidade e modos de vida. O ponto alto do ritual, a “corrida dos cachorros”, percorre diversas casas e aldeias do território em uma caminhada que perfaz mais de 30 km em cerca de doze horas. É da essência desse ritual que veio, por deliberação do conselho da comunidade, o título que representa sua participação no Panorama: Rop Cateh — Alma pintada em Terra de Encantaria dos Akroá Gamella.

Chegando lá, no fim da tarde, foram recebidos calorosamente por Kum’tum Akroá Gamella, importante liderança no território, que Thiago e Germano conhecem há muitos anos e com quem têm colaborado em outros projetos. Os repetidos abraços apertados marcaram a alegria esfuziante do encontro. Os visitantes foram hospedados em sua casa, onde mora com familiares, e que, na ocasião, estava cheia com parentes que vieram para o ritual. O espírito de comunhão, bom humor e trocas deu o tom de toda a experiência: a aldeia estava cheia de visitantes, com representantes de outros povos, como os Krikati e Tremembé, ajudando a compreender como se estendem as relações entre diferentes comunidades do território. Havia, naturalmente, uma grande expectativa e agitação em relação ao dia seguinte. À noite, todos se encontraram embaixo de uma tenda localizada na extremidade da aldeia, espécie de barracão onde fica a imagem de Bilibeu e acontecem conversas, rezas e ritos. Depois de uma reza e uma sucessão de hinos, Ariana, Germano, Gê e Thiago foram apresentados à comunidade, explicaram a razão de estarem ali e o projeto do Panorama. O ritual teve continuidade em outra tenda maior, no centro da aldeia, com cânticos repetidos por todos e seguidos por passos marcados de dança e pelo ressoar de tambores.

Já às quatro da manhã, começou a queima de fogos, criando uma antecipação e esquentando os preparativos para a corrida. A jornada mesmo começou por volta das cinco da manhã. Os “cachorros” logo aparecem, com os corpos e rostos pintados de urucum, jenipapo e fuligem, entoando gritos, fazendo algazarra e alguns movimentos em grupos. Baldes de água correram de um lado para o outro para banhar os corpos dos participantes, que logo se reuniram ao redor do mastro que centraliza todas as ações do ritual: um totem feito de oferendas, que geralmente são frutas — como cachos de bananas —, refrigerantes e outras comidas que são concedidas. Ali, uma primeira caça é oferecida. A galinha é atirada aos céus em direção aos cachorros, que logo a disputam, arrancando-lhe a cabeça e preservando o corpo para ser, mais tarde, cozinhado e comido em comunhão. As cabeças recolhidas vão sendo incorporadas como adereços nas cabeças e pescoços dos cachorros. Os cachorros, que são a maior parte do grupo, são guiados pelo cachorro-mestre e se relacionam também com a onça, bicho que, de certo modo, lidera toda a caminhada e suas ações, mas antagoniza com os cães, assim como o gato maracajá. Há, portanto, além dos gestos ritualizantes, performances espontâneas e uma forte carga de reencenação, que está presente em todo o rito-caminhada e que transcende os limites entre humanos, bichos e outros seres.

Ao longo do dia, a cena se repetiu inúmeras vezes — sempre com a mesma intensidade — por diferentes casas, onde pessoas estavam esperando para ofertar bichos e bebidas para os cachorros e, portanto, para Bilibeu. Porcos e galinhas, conhaques e cachaças foram, então, tornando-se oferendas. O trajeto, que muda todo ano, foi feito sob o sol forte e sob chuva, e percorreu estradas de terra e asfalto, matas, lamaçais, zonas alagadas e profundos cursos de água. Entre os momentos de oferendas das caças aos cachorros de Bilibeu, outras atividades vão sendo realizadas, como rodas, cantos e lutas corporais. A caminhada é realizada, fundamentalmente, para demarcar o território com os próprios pés, simbolizando uma mensagem muito clara e direta: o chão que pisam é o território originário Akroá Gamella, é o território sagrado de seus antepassados e de seus Encantados. A corrida acabou por volta das 17h, quando o grupo foi recebido com fogos de artifício, festa e entusiasmo. À noite, seguindo o ritual, Bilibeu adoece e morre. No dia seguinte, renasce. No fim da manhã, o mastro com oferendas é derrubado por machadadas desferidas individualmente por diferentes pessoas, entre a confraternização e a sacralização. Depois, o tronco é levado para os pés do santo, na tenda, e os atos finais são concretizados. Atualmente, as cerimônias e festividades de Bilibeu são essenciais para a retomada e afirmação da identidade Akroá Gamella: além de reafirmar sua existência, ancestralidade e crenças, o ritual fortalece os laços comunitários e a conexão com os Encantados, como modo de semear futuros mais prósperos.

Algumas horas mais tarde, houve uma conversa de congregação e balanço sobre o período do ritual e suas festividades, em que diferentes pessoas deram seus testemunhos sobre os dias passados e atividades futuras envolvendo o território. Em seguida, foi realizada uma importante reunião entre o grupo do Panorama e o recém-formado coletivo Pyhan, que pratica a visualidade e comunicação do território Akroá Gamella, atuando com narrativas textuais, audiovisuais e fotográficas. Foram discutidos a história e o contexto sociocultural do MAM e do Panorama, bem como os conceitos que fundamentam a exposição e suas questões formais. Dada a centralidade dessa celebração na participação dos Akroá Gamella e a complexidade de se pensar uma apresentação de um território numa exposição de arte, foi fundamental para os curadores e artistas estarem presentes juntos durante as festividades do ritual de Bilibeu, para viver toda a sua profundidade existencial e riqueza cultural, e ter uma reunião presencial com as lideranças do território, no intuito de explicar melhor o projeto do Panorama, desenvolver a conceituação da curadoria e pensar formalmente o que poderia representá-los na exposição.

Ali foi dado um pontapé inicial para elaborar, em termos conceituais e práticos, a apresentação da comunidade na mostra. Gê Viana desempenhou um papel fundamental na discussão, que se concentrou em temas como compartilhamento, educação e coletividade. A ocasião também serviu para definir os próximos passos, que incluiriam oficinas a ser conduzidas por ela e Thiago Martins de Melo nos meses seguintes, como modo de enriquecer o processo com discussões teóricas e conceituais, mas, sobretudo, com atividades práticas envolvendo colagem, desenho e pintura. No fim da tarde, voltaram de carro para São Luís, com o corpo exausto, mas a alma aquecida pela passagem breve, mas infinitamente marcante, daqueles dias.

João Pessoa, Paraíba

Ariana Nuala

Marlene Almeida

A última viagem foi realizada por Ariana Nuala para João Pessoa, com o intuito de visitar Marlene Almeida. Ariana saiu de Recife bem cedo, na manhã do dia 7 de junho, e fez o trajeto de carro pela BR-101 entre as capitais de Pernambuco (Recife) e da Paraíba (João Pessoa), em cerca de duas horas. A rota — conhecida entre recifenses e pessoenses — ainda é marcada pela monotonia das plantações de cana-de-açúcar, entre outros resquícios de um passado colonial. Ao se aproximar de João Pessoa, a paisagem rural gradualmente dá lugar a fábricas, postos de gasolina, grandes mercados e à Universidade Federal da Paraíba. Mais adiante, o centro histórico — com suas ruas de paralelepípedos, casarões antigos e igrejas coloniais — é um testemunho da rica herança cultural da cidade, onde o passado e o presente se entrelaçam em edifícios preservados e revitalizados, que hoje abrigam museus, galerias de arte e espaços de cultura.

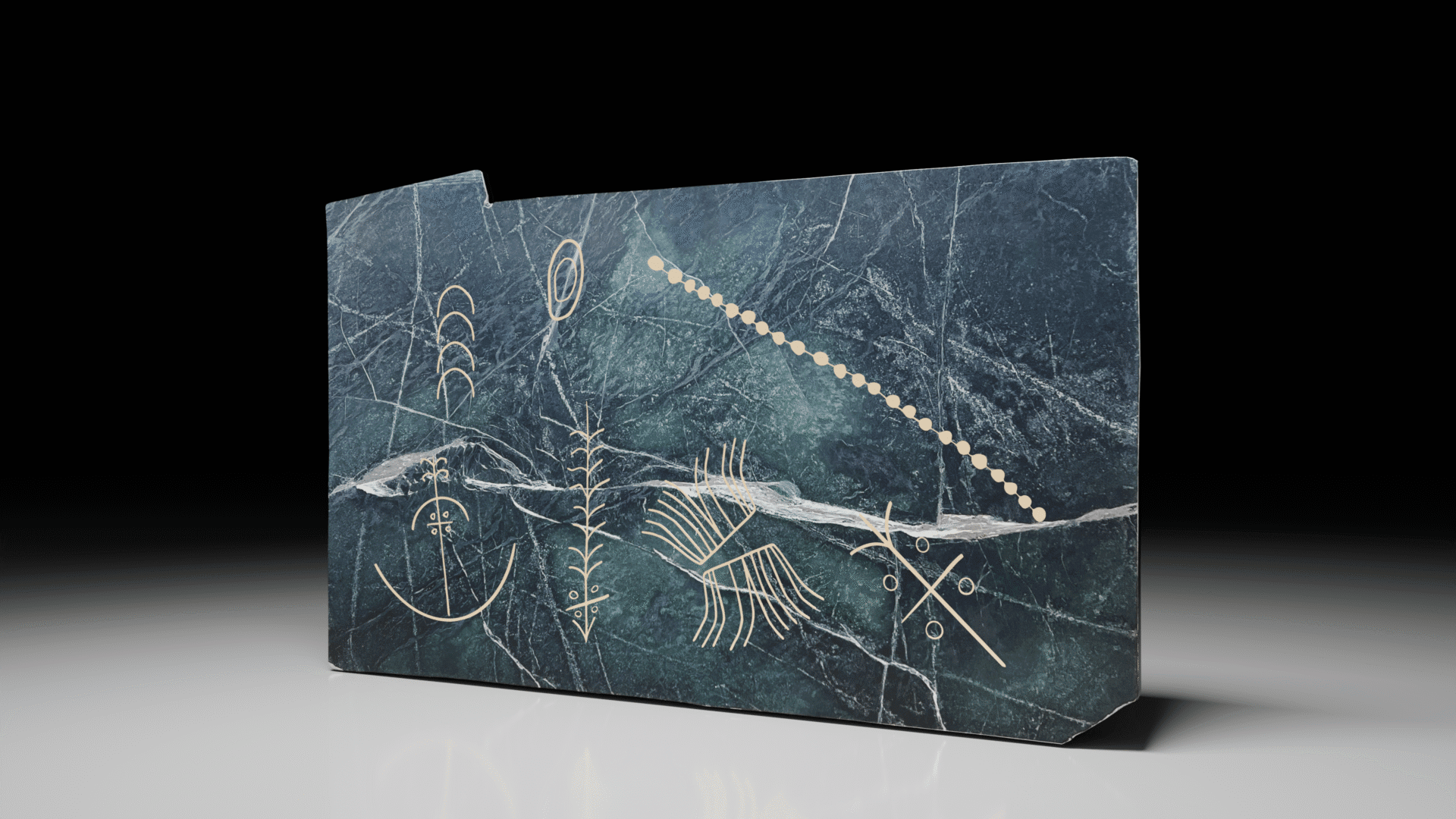

É nesse contexto que se insere a casa ateliê de Marlene Almeida, em cujo endereço Ariana chegou no fim da manhã, sendo recebida calorosamente pela artista. Depois de oferecida e aceita uma cajuína gelada, Marlene levou sua visitante ao seu espaço de trabalho, um grande anexo à sua residência, com dois andares. Entrar nesse universo de Marlene é como descobrir um tesouro: uma vasta coleção de rochas e terras de todas as épocas, de várias regiões do Brasil e de alguns lugares do mundo cobrem quase todos os cantos, em prateleiras repletas de potes e outros recipientes. Em outras superfícies livres, livros, tecidos, rascunhos e experimentos completam o ambiente, atestando a curiosidade da artista pela vida e as diversas formas de senti-la e entendê-la. Nessa conversa inicial, em meio às centenas de amostras dos solos por onde passou — e que servem como memória e insumo —, Marlene explicou os processos de formação mineral e geológica, como a cristalização de magma, a sedimentação de partículas e a metamorfose de elementos. Esse “Museu das Terras Brasileiras” — como Marlene o chama, independentemente da informalidade institucional — reflete a dimensão de sua trajetória e de seu trabalho, tanto o realizado quanto o potencial. A artista, então, expressou o que já era evidente: que seu maior desejo é transformar sua coleção em acervo público, seja de uma universidade, seja de um centro cultural.

Conhecer pessoalmente Marlene é como reencontrar uma certa magia — uma mulher militante e poeta, cientista e artista, conectada à existência e à terra, não pela posse, mas pelo desejo de viver seus encantos e cores. Marlene vê as pedras como antigos contadores de histórias, e essa perspectiva se desdobra em uma escuta atenta às formações geológicas. Sobre sua própria história, a artista contou que, no início, suas ideias sobre ecologia eram pouco faladas, e menos ainda compreendidas. A dimensão política do seu interesse pelo telúrico ensina que o “ter” se distingue fundamentalmente do “sentir”. Para ela, o pensamento e a prática ecológica abrem caminhos para uma conexão entre o corpo humano e o mineral, na qual o fascínio não se limita à forma, à cor ou ao brilho, mas ao que esses elementos revelam sobre a história do mundo e a nossa própria existência. Apesar da densidade do tema, Marlene fez questão de resumir — com uma didática que lhe é característica — seus experimentos entre a terra e as cores com as quais compõe suas obras.

Enquanto mostrava para Ariana espaços de trabalho permeados por obras em processo no segundo andar de sua casa, Marlene reforçou que seu processo criativo, desenvolvido ao longo de cinquenta anos, envolve essencialmente a relação com a dimensão natural. Sua pesquisa e produção artística assimilam a prática científica e laboratorial, mas também podem envolver uma simples caminhada para sentir o cheiro da terra e pegar um pouco do chão com as mãos. No início de sua trajetória artística, ela combinava as cores naturais com tintas industriais, até que reuniu saberes de diferentes áreas para poder, com o tempo, trabalhar exclusivamente com pigmentos extraídos da terra. O tempo — sempre longo e contínuo — é outro elemento central que atravessa toda a produção de Marlene. Nas últimas décadas, esse envolvimento profundo com as bases do seu trabalho confluiu numa fidelidade que a artista sentia com a paisagem, que lhe proporcionava sua matéria-prima, em encontros únicos com os tons e as memórias incrustados em cada território. Por isso, ela diz que, ao preparar uma cor, muitas vezes pensa que a obra já estava pronta, mesmo antes de ser trabalhada e aplicada em qualquer suporte. No ateliê, porém, ela realiza experimentos com geotinta (elaborada com pigmentos naturais), que aplica em instalações e pinturas. Em cada composição que cria, Marlene revisita os lugares pelos quais passou, reconectando-se e reconfigurando-os.

Ao longo da visita, também ficou clara a sua força compartilhadora, que se revela em suas raízes nos espaços de discussão e luta pela reforma agrária, nas aulas, oficinas e cursos que fazem circular seu pensamento ou em suas profundas trocas interdisciplinares. Marlene é uma geóloga da arte, combinando conhecimentos literários, científicos e alquímicos para contar as histórias que ouviu das pedras que cruzaram seu caminho. Já passava da hora do almoço quando Ariana começou a se preparar para partir. Tinham conversado brevemente sobre seu projeto para o 38º Panorama, que Marlene definira pouco antes. A surpresa foi que, aos 82 anos, a artista se despediu afirmando que a possibilidade de apresentar uma síntese do seu trabalho em uma exposição como o Panorama é algo profundamente significativo para ela. Com a certeza de que também o era para o Brasil, Ariana se despediu com um abraço apertado, parando para comer no caminho de volta.

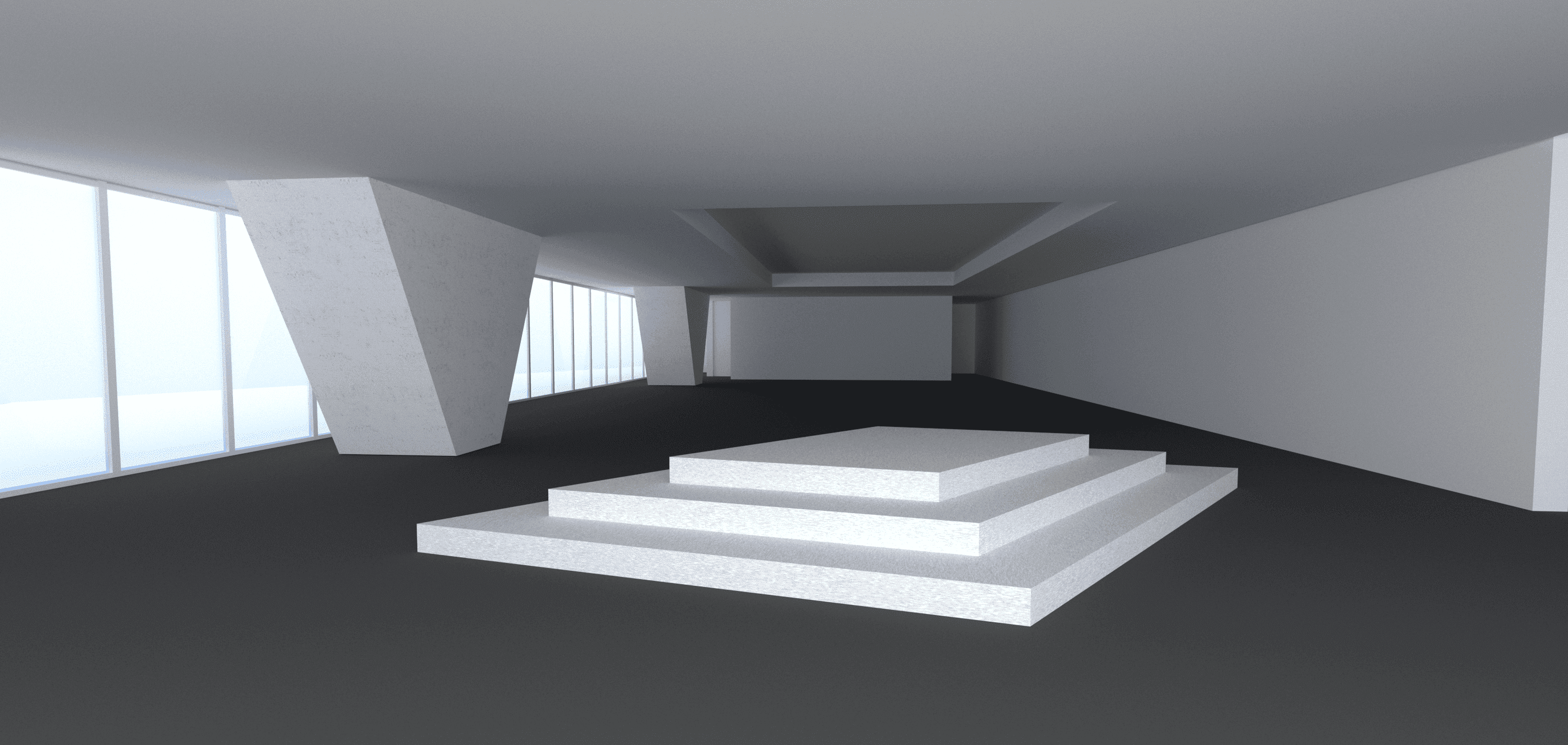

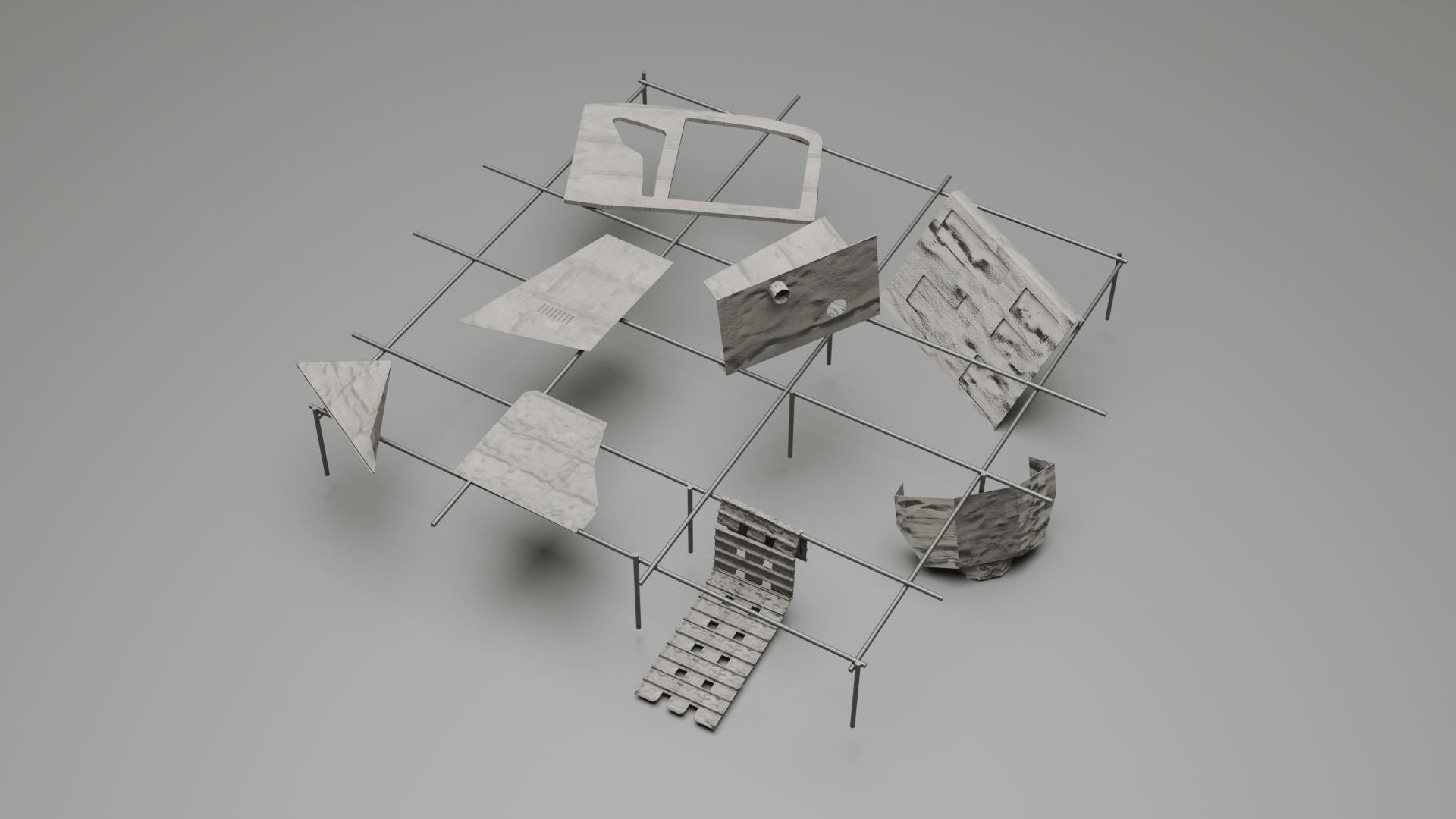

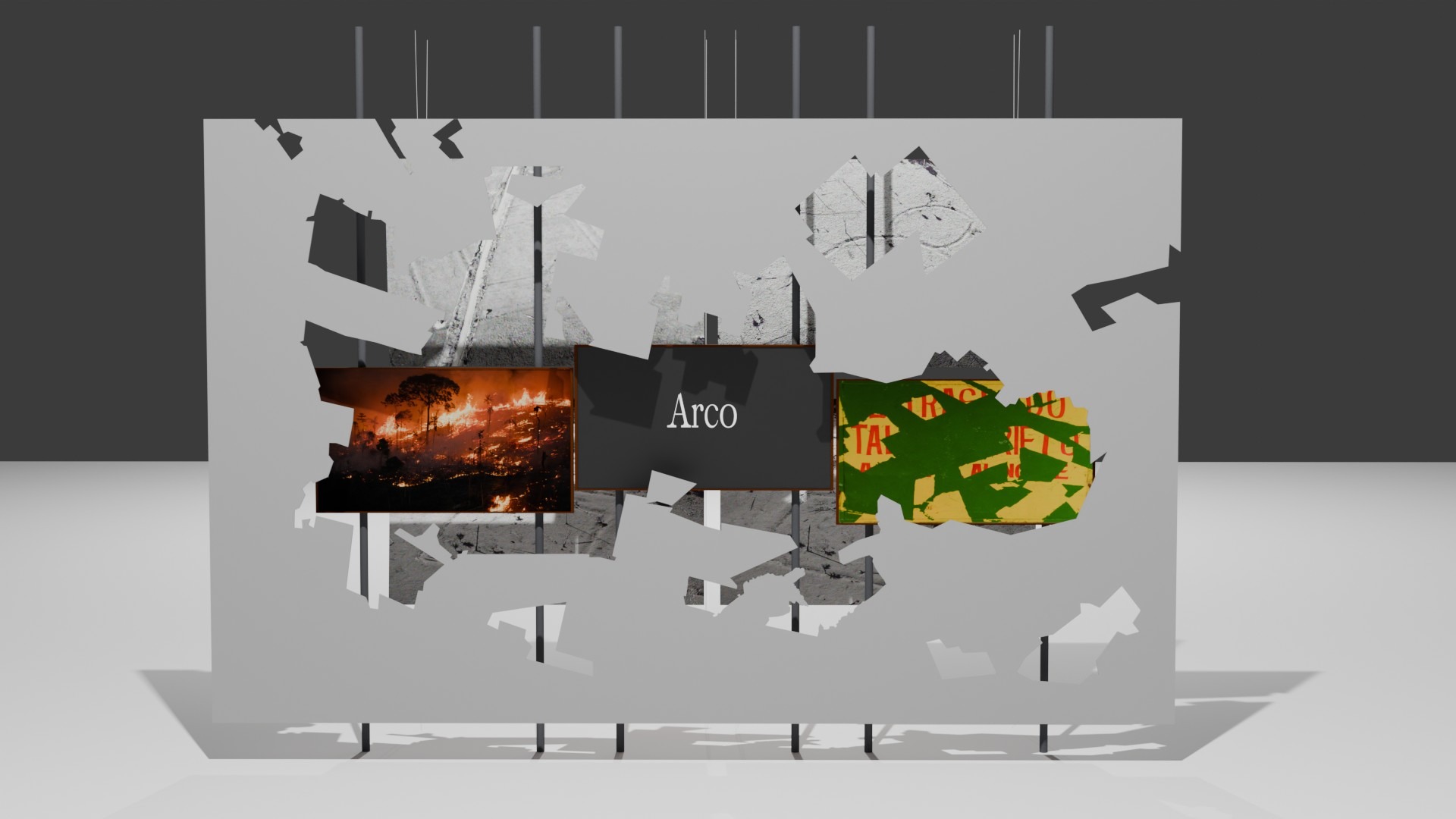

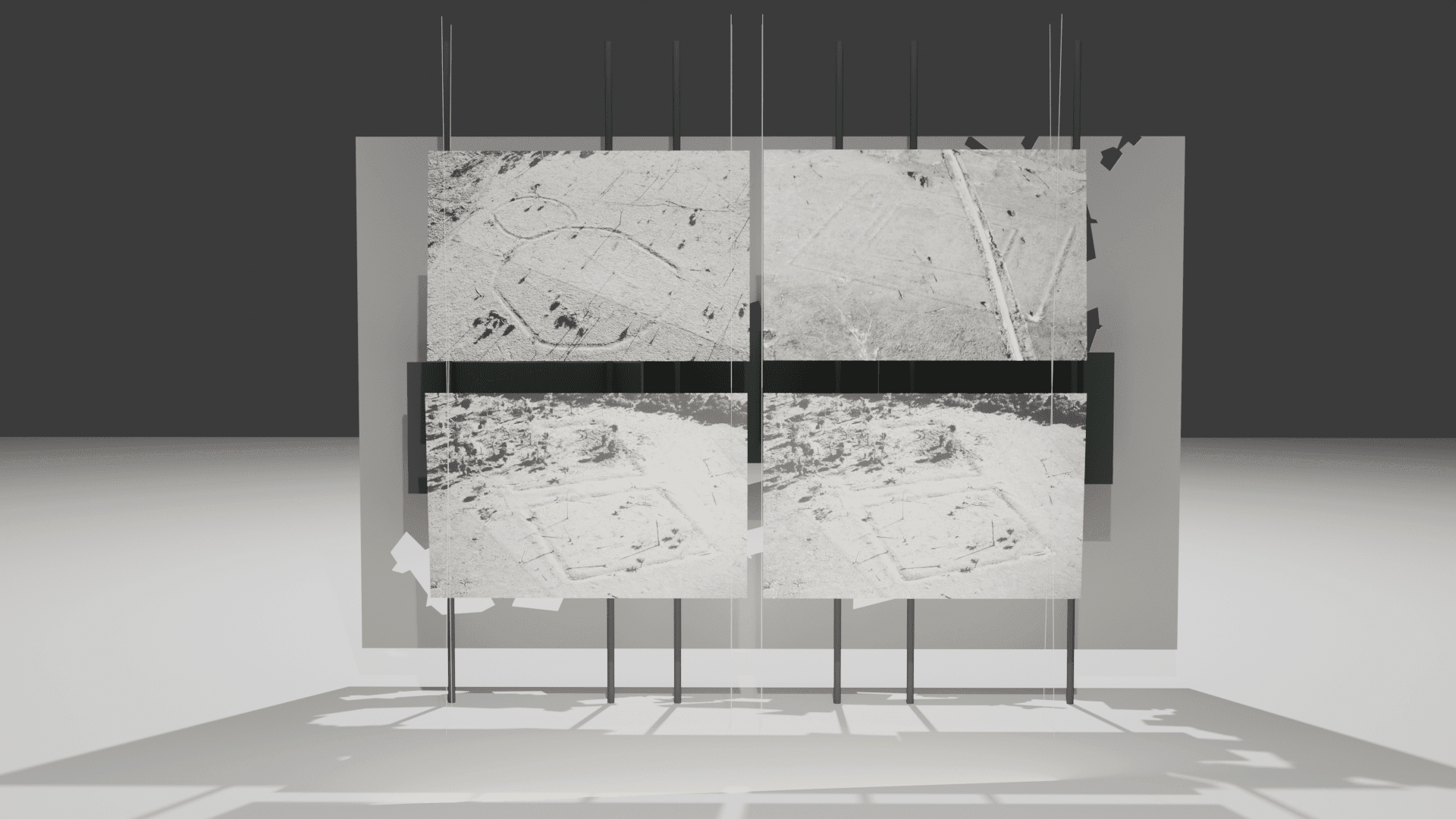

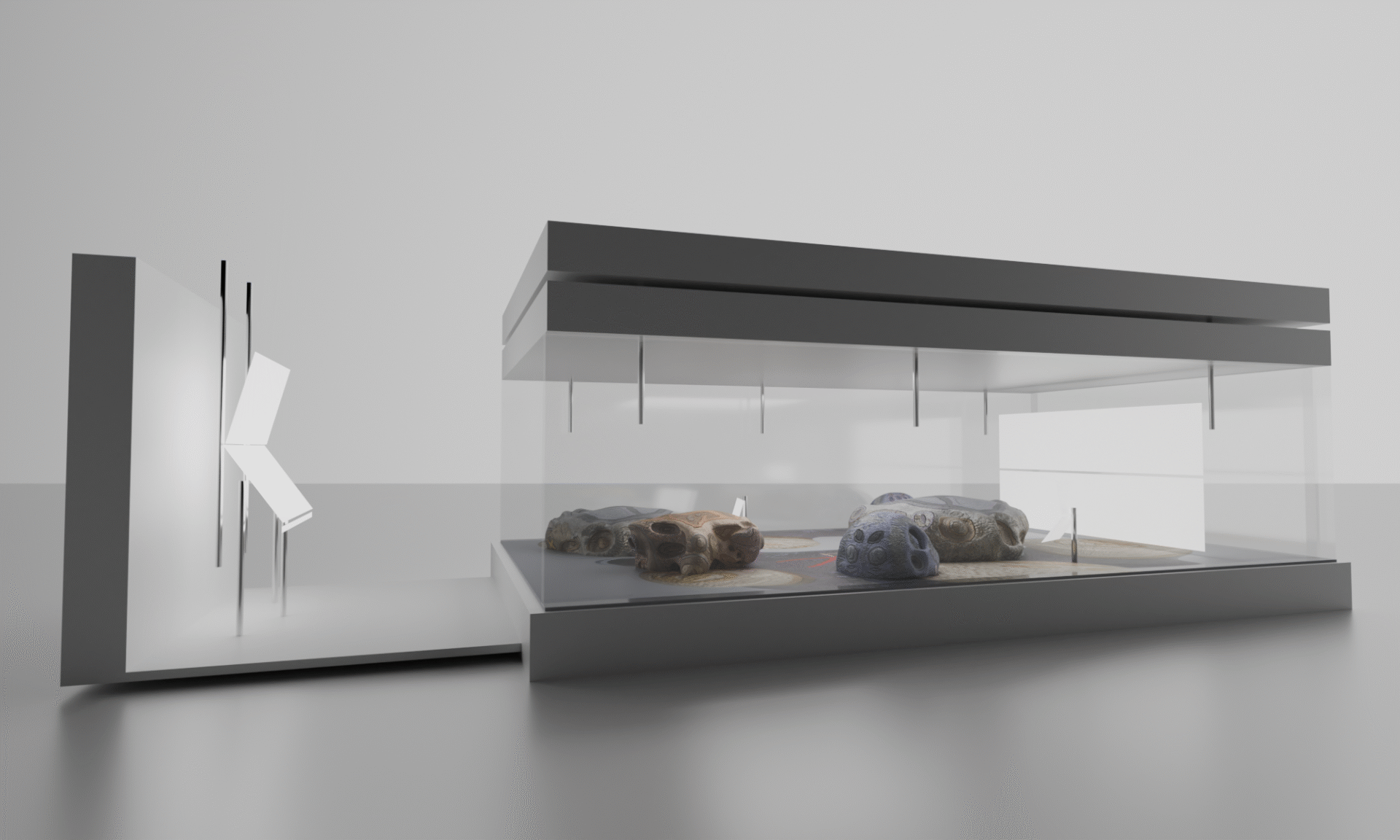

Arquitetura e projeto expográfico.

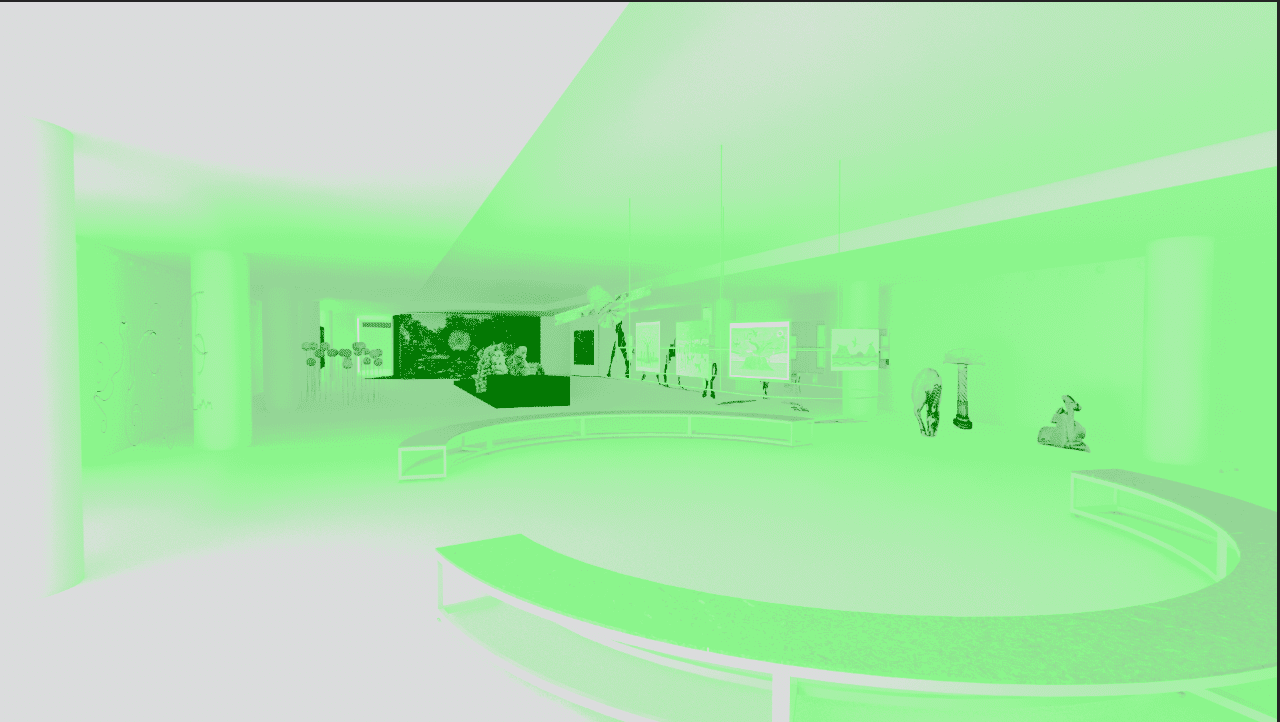

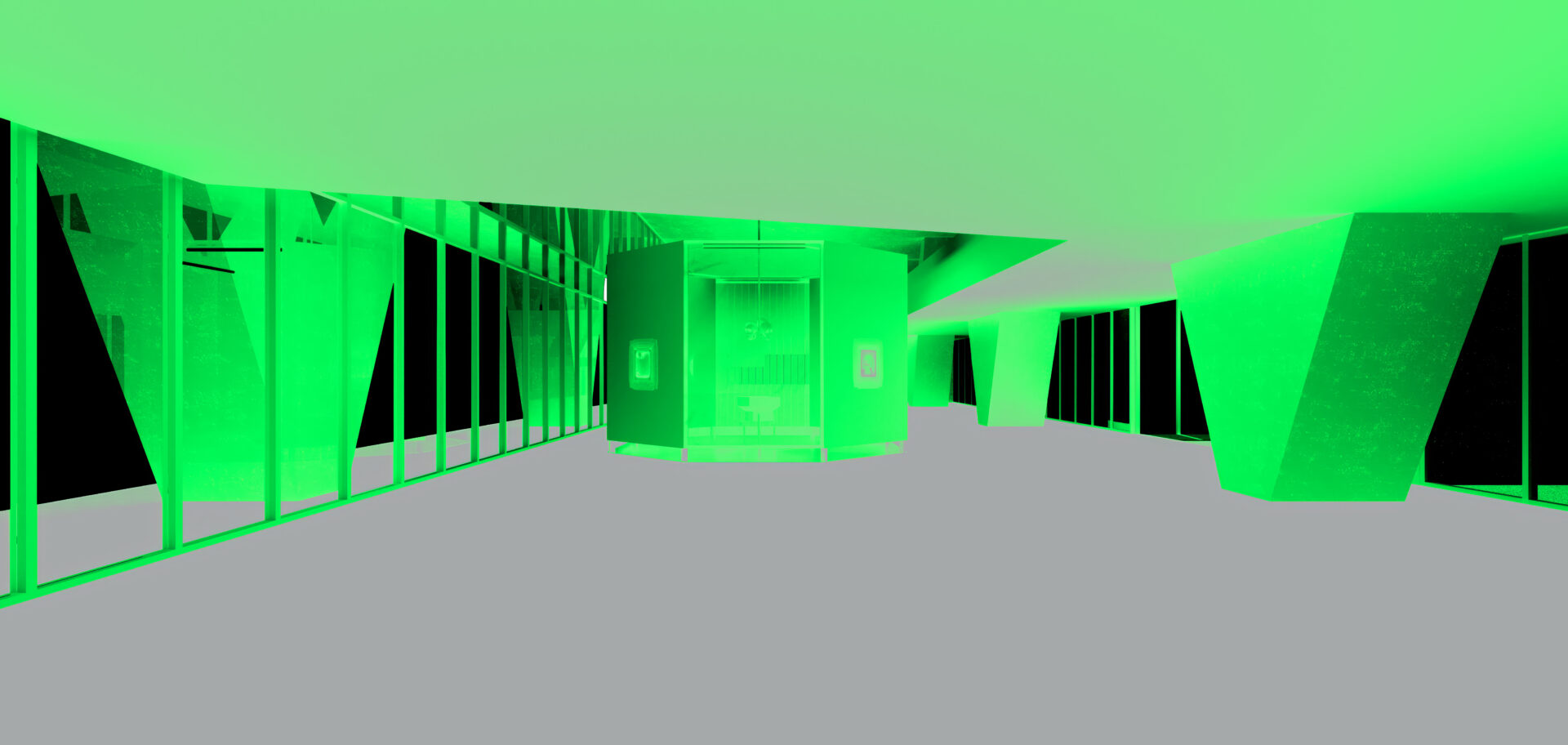

O 38º Panorama da Arte Brasileira é a primeira edição a acontecer fora do espaço do MAM, nos 55 anos de história dessa série de exposições. Neste ano, a mostra atravessa a passarela da 23 de Maio e é sediada pela instituição vizinha, MAC USP. O projeto, elaborado inicialmente para o espaço do MAM, teve que ser totalmente repensado para o MAC, faltando apenas quatro meses para a abertura da mostra.

O edifício que hoje abriga o MAC foi inaugurado em 1954, e integra o conjunto de edificações do Parque Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer. Originalmente intitulado Palácio da Agricultura, alguns anos depois, em 1959, virou sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo, que funcionou ali até 2008. Após negociações entre a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e a Reitoria da USP, concluídas em 2012, ficou definido que o prédio seria a nova sede do MAC USP.

Em sua essência, esse pavilhão reflete a simetria de uma grande forma retangular, que oferece vãos amplos e livres, e é marcado por seus pilotis em V no térreo, pela sequência de pilares estruturais nos pavimentos e pelo uso expressivo do concreto. A edificação também apresenta desafios próprios decorrentes da adaptação de sua função anterior ligada à administração pública para um espaço expositivo. Nesse sentido, ainda se fazem presentes os ruídos das sobreposições de tempo e as limitações técnicas estruturais que inevitavelmente marcaram os esforços de adaptação deste Panorama.