Sumário

- Apresentação.

- Arte moderna e contemporânea em foco

- MAM São Paulo:encontros entre o moderno e o contemporâneo

- Entre o moderno e o contemporâneo, o fim da história da arte e a indeterminação.

- Coleção MAM São Paulo:onde arte modernae contemporânea seencontram.

- Encontros com os públicosMAM Educativo.

- Natureza: fim da representação.

- Ambiente Urbano: habitat da modernidade.

- Corpos: políticas da relação.

- Formas de construir e romper.

- Fragmentos: gestos e abstrações.

- Mídias: tradições atualizadas.

- Créditos.

Apresentação.

Encontros entre o moderno e o contemporâneo é uma mostra que aborda parte fundamental

da identidade do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo). As discussões sobre

os vínculos entre arte moderna e contemporânea, tanto nas exposições quanto nos cursos e nas

ações educativas, além de estar na gênese do acervo do MAM desde o final dos anos de 1960, são centrais para o museu. O catálogo da mostra inclui texto do curador-chefe do MAM, Cauê Alves,

sobre a relação entre arte moderna e contemporânea do ponto de vista da teoria da arte e texto da curadora Gabriela Gotoda, que problematiza as definições de moderno e contemporâneo pela perspectiva da história do próprio MAM. Esta publicação conta ainda com a colaboração do MAM Educativo, com um texto sobre visitas mediadas e relatos do público. A exposição, parceria entre o

Centro Cultural Fiesp e o MAM São Paulo, materializa os esforços do museu de atuar em sinergia com outras instituições culturais. Tratase de uma oportunidade valiosa de levar a coleção do MAM para a Avenida Paulista e ampliar a sua visibilidade. Assim, coerente com sua história e identidade, o MAM realiza sua missão de difundir a arte moderna e contemporânea, ao mesmo tempo que fortalece sua marca como museu dinâmico, aberto a parcerias e que valoriza a democratização da arte e o diálogo com outras instituições.

Elizabeth Machado Presidente da Diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Arte moderna e contemporânea em foco

A Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp tem a satisfação de abrigar a exposição MAM São Paulo:

encontros entre o moderno e o contemporâneo. A mostra reúne ícones da história da arte para

debater e refletir sobre os possíveis marcos de transição entre a arte moderna e a arte contemporânea, por meio do acervo do Museu de

Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo). A exposição proporciona ao visitante aprender e refletir sobre o contexto cultural e os fatos históricos que permearam a concepção e criação das obras, bem como as reverberações que essas obras exercem no tempo presente. O SESI-SP é uma instituição que trabalha pela educação de forma ampla e a cultura tem papel de destaque. Assim, todas as ações e projetos desenvolvidos pela instituição visam à formação de novos públicos em artes, a difusão e o acesso à cultura de forma gratuita, além da promoção da economia criativa nacional.

SESI-SP.

MAM São Paulo:

encontros entre o moderno e o contemporâneo

A coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com mais de 77 anos de história, é marcada

por transformações e reformulações que refletem sua importância para a arte moderna e contemporânea no Brasil. Desde a segunda metade da década de 1960, o acervo do MAM vem sendo renovado e ampliado. Contando com doações significativas de colecionadores, críticos e outros incentivadores da arte, assim como dos próprios artistas, o MAM reúne hoje mais de 5 mil obras. Grande parte delas, porém, corresponde à chamada “arte contemporânea”, que se

refere, de modo geral, à produção dos artistas nos últimos 60 anos. Esse contingente supera em

quantidade e volume as obras de “arte moderna”, aquelas usualmente vinculadas às vanguardas

modernistas da primeira metade do século XX. Diante do encontro entre arte moderna e contemporânea no acervo do MAM, podemos refletir sobre o debate recorrente em torno das definições de “modernidade” e “contemporaneidade” e os modos como estas se relacionam

com as produções artísticas. Afinal, as narrativas históricas que pontuam a arte moderna e a

arte contemporânea numa linha do tempo nem sempre dão conta de determinar a sua separação, à

medida que partidos estéticos e assuntos convergem e se misturam, inclusive em inúmeras obras

pertencentes à coleção do MAM. Se o início da arte moderna se deu com as vanguardas europeias

na virada entre os séculos XIX e XX, a produção dos modernistas brasileiros se estendeu pela

maior parte desse último século, colocando-a, assim, em um ritmo próprio de elaboração e superação. De fato, o início da produção contemporânea no Brasil pode ser compreendido a partir

do desdobramento de uma das últimas vanguardas modernistas, o construtivismo, nas vertentes

concretista e neoconcretista e seu diálogo com vanguardas distópicas como a pop art.

A arte moderna nasce como uma ruptura com o passado e com a arte acadêmica. Já a arte

contemporânea representa, para muitos, uma quebra em relação aos preceitos modernos, como

o formalismo e a especificidade técnica dos suportes, introduzindo novas linguagens e mídias. A

noção de vanguarda, típica da arte moderna, que sonhou em revolucionar o mundo e

representou uma promessa de liberdade, tende a se perder no momento contemporâneo. Na arte

mais recente, a ideia romântica de um mundo melhor perde espaço, assim como a crença na razão e no cientificismo, dando lugar para reflexões sobre a insustentabilidade dos nossos modos de vida e para microutopias almejadas individualmente.

Obras de diferentes períodos da história da arte brasileira recente estão reunidas em seis núcleos na exposição: “Natureza: fim da representação”, “Ambiente urbano: habitat da modernidade”, “Corpos: políticas da relação”, “Formas de construir e romper”, “Fragmentos, gestos e abstrações”, e “Mídias: tradições atualizadas”. Esses núcleos temáticos aproximam produções de tempos e contextos distintos para demonstrar que a recorrência de questões da modernidade na contemporaneidade é um dado próprio do tempo vivido e muitas vezes em períodos sobrepostos. No interior dos núcleos, trabalhos produzidos por artistas em atividade dialogam com obras vinculadas às vanguardas modernistas. Seja através de qualidades visuais, ou de procedimentos técnicos e conceituais, essas obras prolongam até os dias atuais questões inicialmente desveladas pela modernidade industrial, que continuam sendo agravadas pelos esforços desenvolvimentistas e pelo avanço tecnológico. A percepção de continuidade nessas formas de pensar e revelar a realidade é justamente a ferramenta crítica que a sociedade necessita para lidar com os desafios distópicos que se apresentam a todo o mundo. O acervo atual do MAM nos coloca, assim, questões que esbarram em problemáticas culturais, sociais e históricas: Qual é a relação entre as ideias de “moderno” e “contemporâneo”? Em que diferem e o que as aproxima? E como isso implica as nossas formas de produzir cultura e narrar a história? Trata-se apenas de uma distinção de períodos ou estilos? Certamente há diferenças históricas e teóricas que merecem ampla discussão, mas, afinal, é possível traçar com precisão a fronteira visual e temporal entre a arte moderna e a arte contemporânea? De que modos so se relaciona com a percepção do tempo histórico e do tempo vivido? A exposição aponta para essas questões, não para respondêlas definitivamente, mas sim para contribuir com outras formas de

abordagem, oferecendo ao público autonomia para se surpreender com as reflexões despertadas pela arte, seja de qual tempo ela for.

curadores Cauê Alves e Gabriela Gotoda.

Entre o moderno e o contemporâneo, o fim da história da arte e a indeterminação.

Definir o que seja a arte moderna e suas diferenças em relação à arte contemporânea, que para alguns autores teria posto fim à história da arte, não é tarefa simples. O moderno não é apenas um conceito referenciado no tempo e numa época histórica, assim como arte contemporânea não é apenas a arte moderna feita hoje pelos artistas da atualidade. A noção de arte moderna também diz respeito a um (ou vários) estilo(s), uma vez que nem tudo o que foi produzido entre o último terço do século XIX até mais ou menos a década de 60 do século XX é moderno. Os modernos, mesmo que sob certa perspectiva possam ser vistos em continuidade com a arte que os antecedeu, colocaram se em franco embate com a arte acadêmica e oficial dos salões, que nem por isso deixou de ser produzida ao longo dos séculos XIX e XX. Segundo o crítico de arte estadunidense Arthur Danto, “a história da arte evoluiu internamente, a contemporânea passou a significar uma arte produzida dentro de certa estrutura de produção jamais vista antes”.¹ Essa estrutura envolve um enorme circuito de arte com apoio institucional e de mercado de proporções sem precedentes antes da arte pop. “Da mesma forma que o ‘moderno’ veio a denotar um estilo e mesmo um período, e não apenas arte recente, ‘contemporâneo’ passou a designar algo mais do que simplesmente a arte do momento presente”.² Segundo o crítico, a arte contemporânea “designa menos um período do que o que

acontece depois que não há mais períodos em alguma narrativa mestra da arte, e menos um estilo

de fazer arte do que um estilo de usar estilos”.³ No circuito da arte atual, é recorrente o discurso que reafirma uma dicotomia entre “moderno” e “contemporâneo”, já que este se caracterizaria por uma espécie de “desordem informativa”,

de “entropia estética” e de total liberdade, onde tudo está permitido uma vez que não há mais limites

históricos e tampouco uma clara oposição entre arte e não-arte. Trata-se do sentimento de que não

há uma direção ou traço único que defina o período. Um ponto central na argumentação de Danto é a discussão do trabalho de Andy Warhol, Brillo Box, de 1964, uma caixa de sabão em pó que, embora feita de madeira e impressa em silk screen, visualmente não se distingue de qualquer outra que esteja na prateleira de um supermercado. A partir desse trabalho, já não há mais nada que permita a distinção entre um objeto mundano qualquer e uma obra de arte. Não haveria limites entre arte e não-arte, ou melhor, essa definição deixa de estar no campo da percepção sensível e se desloca para o pensamento e para a narrativa da história da arte. Para Andy Warhol, ainda segundo Danto, sequer haveria a necessidade de um artista encontrar um estilo próprio, uma espécie de sistema de equivalências, um modo pelo qual o artista é reconhecível pelos outros. Um artista pode produzir num momento obras pop, em outro expressionistas e, na semana seguinte, geométricas. Isso seria indício da liberdade total da arte contemporânea.

O crítico ítalo-brasileiro Lorenzo Mammì, ao contrário, compreende que a crise da noção de estilo

individual, ao invés de levar a uma ampliação da liberdade, indica uma maior rigidez.

Mesmo dentro da mesma

personalidade, não podemos

deixar de notar que o maior dos

artistas modernos, Picasso,

experimentou uma variedade

enorme de estilos conflitantes,

às vezes dentro de uma mesma

obra. E que, em geral, quase

todos os artistas do modernismo

mostraram ao longo de sua obra

uma variedade de recursos muito

maior do que Andy Warhol, que,

no entanto, segundo Danto, seria

o iniciador do trânsito livre entre

os estilos.⁴

O que parece substituir a noção de estilo na arte contemporânea, considerando que o processo é cada vez mais valorizado, é a reiteração de certos gestos e procedimentos técnicos (o silk- screen de Warhol) que acabam ocupando esse lugar. É como se o estilo se tornasse um procedimento, algo de que o artista tem todo o conhecimento e que, portanto,não será mais “o emblema de uma maneira de habitar o mundo”.⁵ No caso de Warhol, tudo se passa como se a pintura já existisse antes mesmo de ser pintada. A isso se acrescenta o ritmo acelerado com que surgem novos trabalhos sem que eles tenham a possibilidade ou intenção de instituir um estilo novo. Esses mesmos trabalhos são rapidamente descartados para dar lugar a novos. Seria justamente isso que impossibilitaria, segundo o historiador da arte alemão Hans Belting, um modelo de história da arte que tenha como fundamento o estilo de uma época e a lógica interna da arte. É isso que proporcionaria a dissolução

da unidade interna da história da arte ou de sua narrativa, ao menos de uma história da arte vista

como universal. O principal alvo das críticas de Danto é a narrativa modernista do mais influente crítico de arte moderna estadunidense, Clement Greenberg,⁶ que buscou definir a essência do modernismo a partir de uma ideia de pureza e de autoconsciência da pintura moderna em direção à sua planaridade, ou seja, daquilo que é próprio e exclusivo da pintura. Segundo Danto, com a ausência de uma linha narrativa única, nossa época abre-se a grandes possibilidades experimentais. O fim de qualquer narrativa é o que marca o fim da história da arte e, segundo o autor, baseado em Belting,⁷ do mesmo modo que existe arte antes da era da arte (que se inicia no Renascimento), continuará havendo arte após o fim da arte. Trata-se do fim de uma história da arte linear ou, como elabora Belting: “do fim de determinado artefato, chamado história da arte, no sentido do fim de regras do jogo”,⁸ mesmo que de outra maneira a história prossiga. Deixa de existir uma história da

arte contada a partir de estilos ou uma história da arte distinta da história da cultura. Assim, ao mesmo tempo em que se extinguem as vanguardas, desaparecem as limitações sobre o modo como

o trabalho de arte poderia se formar. Passou a ser cada vez mais recorrente a noção de apropriação

de outras imagens, em que, obviamente, a noção de estilo uniforme não é mais relevante. Belting e, principalmente, Danto se valem da noção hegeliana de fim da arte “como tomada de consciência da verdadeira natureza filosófica da arte”.⁹ Para esses autores, se o Espírito em Hegel se desenvolve em três etapas, da religião em direção à arte e desta em direção à filosofia, a nossa época marca justamente a perda da importância da arte para a pura reflexão, o puro pensamento.

A arte deixa de ser, em Hegel, a manifestação do Espírito Absoluto, tal como fora na Grécia antiga.A arte – tendo se tornado autorrefletiva desde a arte moderna, com a “Era dos Manifestos” – passou a trazer para dentro de si o pensamento filosófico. A predição de Hegel seria confirmada assim, segundo Danto, pela própria história da arte que a sucedeu. A narrativa da arte termina quando a natureza filosófica da arte passa ao primeiro plano.

Agora, disse Hegel, e ele estava

certo, a arte “nos convidava a

uma contemplação intelectual”

especificamente sobre sua

própria natureza, esteja sua

contemplação sob a forma de

arte em um papel autorreferencial

e exemplar ou na forma de

filosofia real.¹⁰

O contemporâneo, para Danto, seria um período de maturidade da arte, momento em que esta teria abandonado o seu viés excessivamente materialista, sua preocupação com pigmento, superfície, forma etc., ou seja, aquilo que a definia em sua pureza interna, no sentido proposto por Greenberg, para se aproximar da filosofia. Com isso, a visibilidade desloca-se do centro da discussão estética. A essência da arte deixou de ser o campo do visível para pertencer, prioritariamente, ao campo do pensamento, ou seja, cruza-se o limiar para uma arte conceitual. Assim, ainda que não se tenha transformado em filosofia, a arte ao menos passoua compreender a sua natureza filosófica.

Para Danto, mesmo que continue existindo arte após o “fim da arte”, ela não está inserida numa narrativa unificadora, que se encerrou por volta dos anos de 1970 e 1980. Tudo o que se fez em arte desde então seria compreendido em um período pós-histórico. Os artistas desse período passaram a ignorar os “critérios modernistas”, reconhecendo que a narrativa do modernismo havia chegado ao fim. Ainda segundo Danto, que vem da tradição da filosofia analítica, o único pensador na história da estética que compreendeu o conceito de arte em toda a sua complexidade foi Hegel. Segundo o crítico estadunidense, “nenhum filósofo levou tão a sério a dimensão histórica da arte”.¹¹ Exceções são feitas a Nietzsche e a Heidegger. É preciso pontuar que o pensamento de Nietzsche¹² sobre a história é oposto à filosofia da história de Hegel e sua teleologia idealista, já que Nietzsche traz a ideia do “eterno retorno” e uma concepção circular do tempo — como se a história fosse um grande relógio de ponteiros que tende sempre a recomeçar. Nesse sentido, haveria para Nietzsche certas engrenagens ocultas da história que são fixas. Trata-se de uma recusa do tempo

histórico e linear, uma vez que as repetições pressupõem a temporalidade como eternidade. Por outro lado, talvez Danto salve Heidegger porque, em A origem da obra de arte, publicada em 1950, ele escreveu que era cedo para afirmar se o pensamento de Hegel era verdadeiro ou falso.

A decisão final acerca do

veredicto de Hegel ainda não foi

proferida […]. A decisão acerca

do veredicto de Hegel será

proferida, se o chegar a ser, a

partir da própria verdade do ente

e a propósito dela. Mas até lá, o

veredicto de Hegel permanece

válido. Só por isso é que é

necessária a pergunta sobre

se a verdade, que o veredicto

anuncia, será definitiva, e o que

se passa, se assim for.¹³

Enquanto Heidegger questiona qual é a essência da obra de arte, Danto se confessa um essencialista,¹⁴ ou seja, sua noção de arte tem algo de atemporal e é elaborada abstratamente pela reflexão, mesmo que ele cite inúmeros artistas ao longo de sua obra e se baseie em exemplos concretos. A história faria parte da extensão do conceito de arte. Ou então, seu conceito de arte, na verdade, é a culminância da história da arte: no caso, a autoconsciência de sua natureza filosófica. O problema é justamente a conciliação entre essa absoluta liberdade da arte contemporânea citada pelo autor e a sua noção essencialista de arte. Danto irá tentar conciliar seu essencialismo ao historicismo hegeliano, daí a enorme presença da narrativa em seu pensamento. Para ele, a arte

sempre está ligada a uma narrativa, por isso nem tudo pode ser arte em todas as épocas.

Citando uma passagem de Wölfflin,¹⁵ Danto irá justificar pela narrativa o fato de Brillo Box de

Warhol não ser vista como arte em todos os tempos, assim como o readymade de Marcel Duchamp.

Portanto, nada impede que no futuro existam modos de arte hoje inimagináveis. O conceito filosófico

de arte de Danto precisará ser universal e abarcar não apenas um estilo ou narrativa particular, mas tudo o que se conhece por arte ao longo da história. Se o que é ou não arte deixa de depender

apenas do campo sensível ou da história da arte, para estar vinculada ao pensamento e a filosofia da

arte, de fato o que chega ao fim é certa tradição crítica calcada na visibilidade, representada por Greenberg. Danto aponta justamente o fato de as narrativas definirem a natureza da arte a partir

de uma noção muito particular — e excludente — de arte. Entretanto, há uma multiplicidade e

pluralidade na arte contemporânea que nenhum estilo ou definição lateral poderia abarcar.

Para Danto, não seria correto dizer que a história da arte parou, como se o tempo deixasse de

transcorrer, e sim que a história da arte está acabada “no sentido de que passou a ter uma espécie de autoconsciência, convertendo-se, de certo modo, em sua própria filosofia: um estado de

coisas que Hegel previu em sua filosofia da história”.¹⁶ De fato, mesmo que condene a visão da

história da arte moderna como um percurso teleológico, Danto acaba, indiretamente, aceitando-a. Para ele, haveria uma lógica interna à história, certo encadeamento necessário, pelo menos até a arte

moderna. A arte pós-histórica estaria livre disso, seria o momento da supressão dessa linha progressiva. Mesmo que o pensamento de Danto nos ajude a compreender as diferenças entre a arte moderna e a contemporânea e a transformação da relação entre arte e utopia, alguns filósofos do século XX, como o francês Maurice Merleau-Ponty, nos permitem dizer que não há um fim da arte nem propriamente uma elevação da arte para uma condição de autoconsciência ou autorreflexão

filosófica. Não seria preciso decretar o fim da arte ou o fim da filosofia, uma vez que, sendo diferentes, ambas podem se reencontrar sem que uma precise sucumbir à outra.

Para Merleau-Ponty, há diferença entre arte e filosofia e se a arte se tornasse filosofia ela deixaria de

ser arte. Entre as diferenças entre um acontecimento artístico e um acontecimento não-artístico está a sua fecundidade. Para que uma ação artística não seja superficial e insignificante terá que abrir

caminho e, do seu próprio interior, gerar um porvir. Está contido no presente — em uma ação atual ou em uma obra de arte — aquilo que ainda virá. Não é possível determinar como, quando e tampouco o que virá, apenas que algo virá. O futuro é, portanto, o que é prometido pelo próprio presente.

Mas o presente, assim como qualquer obra de arte, não contém previamente o que irá acontecer ou

os desdobramentos que um artista ainda irá inventar, apenas contém uma abertura, uma possibilidade para que outras coisas aconteçam a partir dele.

Segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, a contemporaneidade seria “uma singular relação com

o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”.¹⁷ Aqueles que se identificam plenamente com o próprio tempo não são contemporâneos porque não conseguem vê-lo. Diferente da etimologia da palavra em que contemporâneo está ligado ao que ocorre no mesmo tempo, haveria algo de inatual em sua definição, quer dizer, uma dissociação entre tempos, um anacronismo. Há, portanto, algo de inapreensível no contemporâneo. Na impossibilidade de determinar com precisão o que seria atual ou inatual, conclui-se que existe sempre algo de arcaico no contemporâneo, ou seja, uma relação com o originário. As relações entre o moderno e o contemporâneo passam, assim, por uma ambiguidade e indeterminação. A história não pode estar destinada a ter uma conclusão, culminando no fim da história da arte ou no momento pós-histórico. É preciso manter as significações abertas sem delimitar seu início e fim precisos, ainda mais quando lidamos com obras de arte, que possuem múltiplos e contraditórios sentidos de acordo com o contexto curatorial em que são mostradas.

Cauê Alves.

1. Danto, A. Após o fim da arte: A arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: Odysseus Editora, 2006 [1997], p. 12.

2. Idem, ibidem, p. 12-3.

3. Idem, ibidem, p. 13

4. Mammì, Lorenzo. Mortes recentes da arte. Novos Estudos CEBRAP, n. 60, p. 81, jul. 2001.

5. Merleau-Ponty, M. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. Textos Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 342.

6. Greenberg, Clement. Pintura modernista. In: Ferreira, Glória; Cotrin, Cecília (org.). Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro:

Funarte; Jorge Zahar, 1997.

7. Belting, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac Naify, 2006 [1995].

8. Idem, ibidem, p. 9.

9. Danto, op. cit., p. 34.

10. Danto, op. cit, p. 164.

11. dem, ibidem, p. 217.

12. Nietzsche, F. Escritos sobre história. Rio de Janeiro: Ed. PUC – Rio; São Paulo: Loyola, 2005.

13. Heidegger, Martin. A origem da Obra de Arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, 2008.

14. Conforme define Danto em Após o fim da arte: “Por ‘essencialista’ refiro-me à condição de ser uma definição mediante condições necessárias e suficientes, à maneira filosófica canônica” (op. cit. p. 215)

15. Wölfflin, Heinrich. “Prefácio da sexta edição” Conceitos fundamentais da história da arte: o problema da evolução dos estilos na arte mais recente. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. IX-X.

16. Danto, A. A transfiguração do lugar-comum. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 26.

17. Agamben, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outras ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009, p.59.

Coleção MAM São Paulo:

onde arte moderna

e contemporânea se

encontram.

Uma série de circunstâncias históricas faz da coleção de artes visuais do Museu de Arte Moderna de São Paulo o contexto de um encontro constituinte entre a arte moderna e a arte contemporânea.

Fundado em 1948, nos moldes do Museu de Arte Moderna de Nova York, patrocinado pela autoridade cultural e política de Nelson Rockefeller, que ocupava a presidência daquele museu, o MAM São Paulo participou diretamente no processo de institucionalização da arte moderna no Brasil. Com a atuação ativa de artistas, críticos e escritores que buscavam instaurar no contexto local o suposto espírito revolucionário das vanguardas transatlânticas, rompendo com a arte acadêmica do período colonial, o MAM também promoveu as primeiras edições da Bienal de São Paulo, apresentando ao público e aos artistas brasileiros a produção mais recente de diferentes partes do mundo (com o destaque usual às vanguardas europeias e estadunidenses). Através dessa relação com o meio artístico local e da promoção recorrente de um evento internacional, o primeiro acervo

do museu foi se constituindo com obras dos grandes artistas do período, muitos representantes

conhecidos dos movimentos nacionais e internacionais das vanguardas modernistas do século

XX. Reunindo obras de Henri Matisse, Pablo Picasso, Paul Klee, Jacob Lawrence, Tarsila do Amaral,

Anita Malfatti, Lasar Segall, Maria Martins e Alfredo Volpi, entre outros, esse acervo foi transferido do MAM para a Universidade de São Paulo em 1963. Concomitante a isso, houve a emancipação da Bienal, que passou a ser realizada por uma fundação criada exclusivamente para este fim. Ambos os fatos resultaram de decisões de Ciccillo Matarazzo, fundador e então presidente do MAM, e impactaram profundamente a história, a estrutura e a missão do museu dali em diante.

Não é a intenção desse texto refletir extensivamente sobre esses fatos históricos. No entanto, é importante destacar o que sucedeu à transferência do acervo inicial do MAM à USP — notadamente,

a criação do seu Museu de Arte Contemporânea — e a premissa colocada em prática com o surgimento desse novo museu: a musealização da arte moderna foi e continuaria sendo o paradigma

institucional da arte contemporânea. Entre a história do momento que se convencionou chamar “moderno” e do momento que chamamos de “contemporâneo” aconteceu a assimilação daquilo que se chama “modernidade” na forma de novas instituições culturais, incumbidas de incorporá-la no

processo de homogeneização cultural do cânone. As vanguardas e suas invenções foram primeiro

posicionadas em oposição radical, até mesmo rebelde, ao regime estético que dominava o campo

das artes desde o Renascimento; e, em seguida, na véspera do prazo de validade do seu estatuto

de novidade, passaram a ser promovidas pelas instituições que, para sobreviverem à sua contemporaneidade, precisaram se renovar. Essa constatação é ainda mais clara quando consideramos que, paralelo à fundação do MAC USP, esforços eram feitos para manter vivo o MAM, mesmo desprovido de sede e coleção. A coincidência entre a quase dissolução e a consequente reformulação de um museu dedicado à arte moderna e a fundação pari passu de um museu dedicado à arte contemporânea é a marca sincrônica do ciclo de gênese, consolidação e falência do espírito vanguardista sobre a modernidade no interior do seu processo de institucionalização.

Após meia década de vida nômade, o MAM São Paulo conquistou uma nova sede com a concessão

municipal do edifício sob a marquise do Parque Ibirapuera, decretada em 1967, mesmo ano em que

recebeu como legado uma grande parte da coleção de Carlo Tamagni, importante colecionador da arte moderna brasileira, reintroduzindo à nova coleção do MAM alguns dos modernistas brasileiros

citados anteriormente. O museu foi reinaugurado em 1969 com a primeira edição do Panorama da

Arte Brasileira, então chamado de “Panorama de Arte Atual Brasileira”, uma mostra recorrente dedicada a promover a produção artística mais recente no país, incluindo as obras mais atuais de artistas já consolidados, assim como trabalhos mais experimentais de jovens artistas.

Através das 38 edições do Panorama realizadas até hoje, o MAM construiu um dos mais importantes acervos institucionais da chamada “arte contemporânea brasileira”, sendo pioneiro, inclusive,

no processo de musealização de diversas novas mídias e linguagens, como a videoarte, a instalação, a vídeo-instalação e a performance. Premiações, aquisições patrocinadas, e doações voluntárias dos artistas participantes possibilitaram a incorporação de obras de artistas relevantes e em atividade nas últimas décadas, como Tunga, Carlos Fajardo, Ernesto Neto, Laura Lima e Rosana Paulino, entre outros. Ao mesmo tempo, os Panoramas também viabilizaram a entrada de obras de artistas já consagrados no acervo do MAM, como Arcangelo Ianelli, Emanoel Araújo, Alfredo Volpi, Lothar Charoux, Rubem Valentim e Franz Weissmann, nomes representativos da arte moderna brasileira que preservaram a marca de seus estilos até as suas produções mais tardias. Assim, a perda do acervo original e a recomposição iniciada nos anos de 1960 convergiram na característica da coleção do

MAM que buscamos destacar na exposição: o convívio imprevisto entre obras de artistas considerados modernos e obras produzidas nas últimas sete ou seis décadas, da chamada “arte contemporânea”. É como se, na coleção do MAM, a suposta promessa de superação da tradição naturalista e acadêmica, proferida pela arte moderna em sua postura utópica e vanguardista, e a aparente prova da sua falha, evidenciada pela arte contemporânea e seu fatalismo distópico, fossem forçadas a conviver em mútua realização. Mas, para vislumbrar e dar sentido a essa coexistência,

seria necessário distinguir definitivamente uma de outra? Talvez seja natural imaginar que, para reconhecer o encontro entre diferenças, devemos focar nos contrastes entre elas, contornando

as formas e nuances das suas divergências, que justificariam a importância de tentar aproximá-

las. Muitas teorias e perspectivas filosóficas foram elaboradas nas últimas décadas no esforço

de elucidar as especificidades da arte moderna e da arte contemporânea por meio da ideia

de “modernidade”, conceito com caráter de processo efêmero- histórico, que teria propiciado o surgimento das vanguardas e, consequentemente, a ruptura e o contraste realizados pelas

produções mais recentes. O filósofo Jacques Rancière, porém, pontua que:

A ideia de modernidade é

uma noção equívoca que

gostaria de produzir um corte

na configuração complexa

do regime estético das artes,

reter as formas de ruptura,

os gestos iconoclastas etc,

separando-os do contexto

que os autoriza: a reprodução

generalizada, a interpretação, a

história, o museu, o patrimônio…

Ela gostaria que houvesse

um sentido único, quando a

temporalidade própria ao regime

estético das artes é a de uma

co-presença de temporalidades

heterogêneas.

A noção de modernidade

parece, assim, como inventada

de propósito para confundir a

inteligência das transformações

da arte e de suas relações

com as outras esferas da

experiência coletiva.¹⁸

A arte moderna e a arte contemporânea coexistem para além de uma relação de detrimento e oposição, pois ambas se informam e se relacionam através de referências e contextos paralelos, sobrepostos cultural e politicamente na experiência coletiva, seguindo o pensamento de Rancière. O que isso aponta é que a definição ideal, seja ela positiva ou negativa, pode causar inconsistências. Alfred Barr, primeiro diretor do MoMA, publicou um texto em 1934 apontando justamente para a variabilidade consecutiva nas atribuições de “moderno” na linha do tempo histórico e na narrativa

então vigente sobre a arte das vanguardas.¹⁹A “história moderna” seria uma expressão ambígua e flexível, com datas variáveis a depender da oposição eleita. Por exemplo, se vista em oposição à

história clássica ou antiga, a história moderna teria se iniciado com a queda do Império Romano. Mas, se o período medieval for encarado com alguma autonomia, a era moderna teria se iniciado com a queda de Constantinopla ou com a descoberta das Américas, ou, ainda, se o foco for a história da

Europa moderna, esse período teria a Revolução Francesa ou a Guerra Franco-Prussiana como ponto de partida. Da mesma forma, atribuir o termo “moderno” à arte com algum grau de precisão cronológica (ocidental) significaria ignorar que o seu uso ocorre ao menos desde o Renascimento, quando esse adjetivo era usado como marca de aprovação das novas emulações da arte greco-romana, e que, em seguida, com a guinada barroca, adquiriu tons de reprovação. Segundo Barr,

Em termos cronológicos, o

termo “arte moderna”

é tão elástico que só pode

ser definido escassamente.

E, em termos coloquiais, a

expressão “arte moderna”

é usada de forma alheia à

cronologia acadêmica. “Arte

moderna” é recorrentemente

um assunto para debate, para

ser atacado ou desfigurado,

para servir de bandeira aos

progressistas, ou de alerta

para os conservadores. Nesse

sentido, a palavra “moderna”

se torna um problema que tem

menos a ver com tempo do que

com preconceito. […] A verdade

é que a arte moderna não pode

ser definida em qualquer grau

de finalidade no tempo ou no

caráter, e qualquer tentativa de

fazê-lo pressupõe uma fé cega,

conhecimento insuficiente,

ou uma falta acadêmica

de realismo.²⁰

A convergência entre arte moderna e contemporânea ocorre naturalmente na coleção do MAM São Paulo por circunstâncias históricas, mas, na experiência compartilhada do tempo-espaço presente, ela se dá pela diversidade de temporalidades vividas ou rememoradas, que mantêm as produções que se dirigem à modernidade em estado de relatividade e significação permanente. Afinal, as vanguardas modernistas são chamadas assim precisamente pela percepção de que aquilo que propunham estava à frente do seu tempo, projetando-se de forma progressiva ao futuro, direcionando-se, assim, a uma modernização idealizada, e relativa ao passado. Já a arte que

é contemporânea aos dias atuais e às últimas décadas não deixa de se dirigir à modernidade, mas à nossa modernidade atual — essa que já apresenta uma série de falências e decepções com a herança dos modernistas. Diante disso, a postura utópica de transformação da realidade através da arte seria uma ingenuidade abstrata?

Ao propor diálogos ponderados entre obras de períodos diferentes, de perspectivas conceituais

ou formais diversas e de procedimentos técnicos distintos, a exposição e o recorte que ela

faz da coleção do MAM São Paulo sugere que, no encontro físico e público entre arte moderna e

contemporânea, as diferenças e especificidades não são definitivas, tampouco são essenciais para

que seja possível uma experiência estética e cultural. E, mesmo quando buscamos lastros para

estabilizar definições, o encontro espacial entre as obras ainda é capaz de introduzir novos sentidos

e percepções, suspendendo o peso de uma existência inaudita no espaço-tempo presente.

Além de contemplar peças emblemáticas presentes na coleção, a curadoria da exposição se debruçou sobre as obras que foram inseridas no acervo do MAM pela doação Tamagni de 1967, a

primeira incorporação que estreou a sua reconstrução, e por doações recentes, como a de Rose e Alfredo Setubal, de 2024, que transferiu ao museu obras contemporâneas, realizadas nos últimos 20 anos, e trabalhos das décadas de 1950 e 60 de artistas considerados modernos, reiterando a natureza dupla da coleção — sempre e ao mesmo tempo moderna e contemporânea. Além disso, a mostra foi organizada em núcleos que elencam questões caras às narrativas que acabam por distanciar as produções artísticas segundo critérios cronológicos ou teóricos. Os temas abordados

em cada núcleo podem ser colocados, em grande parte, em relação aos paradigmas históricos

da representação da natureza, ou da representação naturalista da realidade; da suposta dicotomia

entre figuração e abstração; do caráter construtivo da abstração; e da apropriação conceitual de

suportes não convencionais à arte. As obras tridimensionais de Ione Saldanha [p. 46-7], presentes

no centro do primeiro núcleo da exposição, “Natureza: fim da representação”, exemplificam e sintetizam algumas dessas relações. Artista liminar, que não pode ser facilmente classificada

como moderna ou contemporânea, Ione Saldanha se apropriou de troncos de bambus, medindo

quase 4 metros de altura, e os tornou suporte de uma pintura colorida e linear. A textura lisa e a

segmentação anelar comuns ao tronco do bambu foram recobertos por faixas de tinta acrílica, que

variam de cor e tamanho, mas que uniformemente se impõem sobre a ordem natural dessa espécie.

Subtraindo a natureza dela mesma, sem negá-la completamente, esse trabalho produz, assim, uma nova e ainda reconhecível materialidade. A procedência dessas obras no acervo do MAM não pode ser ignorada frente à sua virtude sintética: foram doadas pela artista na ocasião do primeiro Panorama, em 1969. Naquele momento, Ione Saldanha já era uma artista de carreira consolidada,

premiada dois anos antes na Bienal de São Paulo. Assim como muitas das obras apresentadas

na mostra de reinauguração do MAM, esse conjunto introduziu novas possibilidades técnicas

e conceituais para a produção artística daquele período. Sua condição tridimensional não comporta facilmente a classificação de “escultura”, pois não houve o ato de esculpir, propriamente, em sua realização. Tampouco poderia ser chamada de “pintura”, considerando que aquilo que convencionou-

se chamar assim pressupõe um suporte bidimensional. A disposição espacial dessas obras, especificamente orientada pela artista em um descritivo de montagem guardado no arquivo do acervo do MAM junto com os documentos da doação, talvez as coloque, hoje, próximas à ideia

de “instalação”, à medida que conduzem e conformam uma ambientação própria no local que ocupam e ressignificam. É justamente a imprecisão ou instabilidade de qualquer tentativa de submetê-las a uma definição, seja ela relacionada à arte moderna ou à arte contemporânea, que

fazem dessas obras um símbolo do encontro entre o moderno e o contemporâneo, que acontece

entre e no interior de um grande contingente de obras na coleção do MAM São Paulo.

Gabriela Gotoda.

18. Rancière, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO experimental org.; Editora 34, 2009, p. 37.

19. Barr Jr., Alfred H. “Modern and ‘Modern’”. Bulletin. Nova York: Museum of Modern Art, 1934. Disponível em https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/185/releases/MOMA_1933-34_0052.pdf. Acesso em 20 de março de 2025.

20. Ibid., tradução da autora.

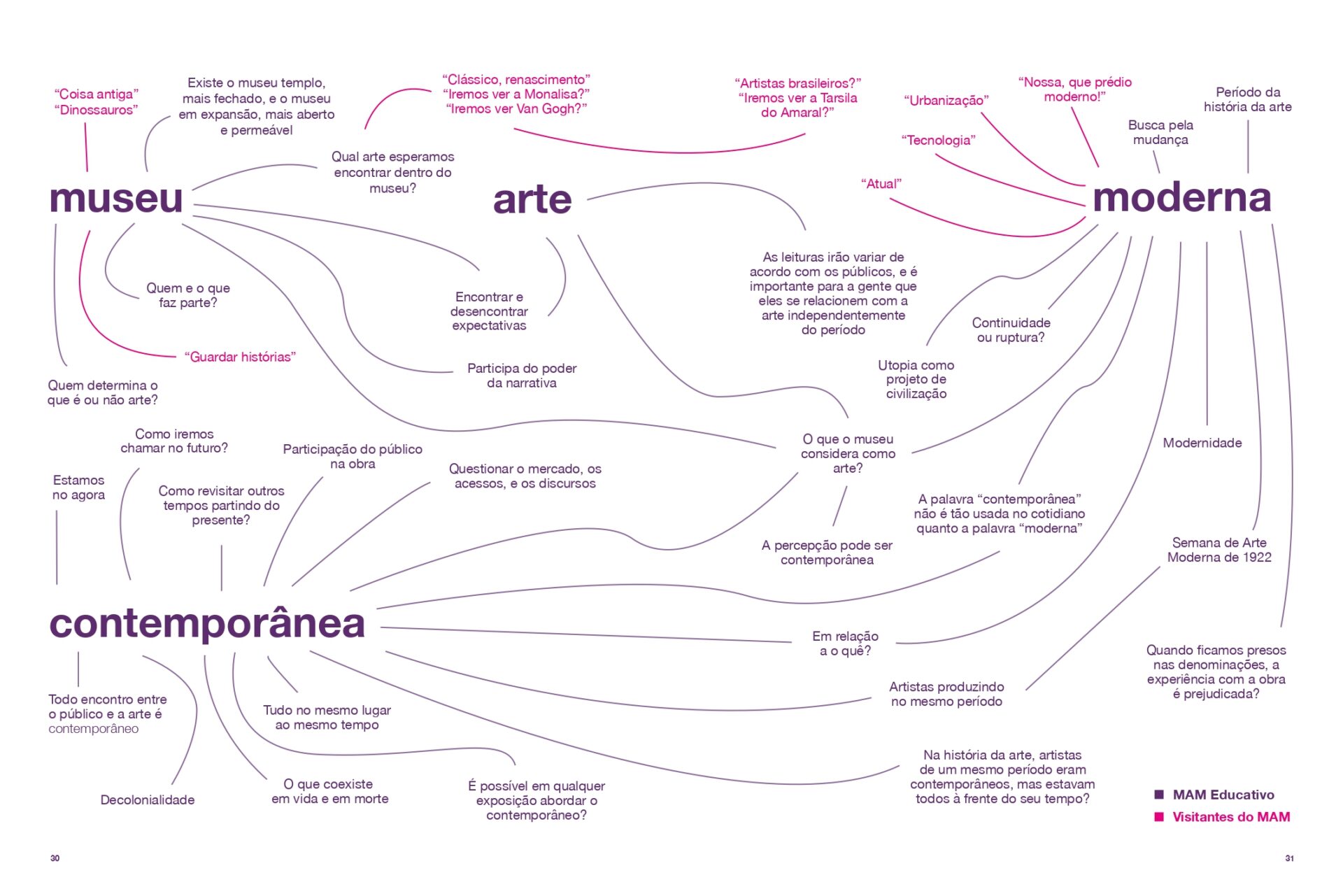

Encontros com os públicos

MAM Educativo.

No início de uma visita mediada, costumamos nos apresentar. Sendo assim, façamos isso aqui também: somos a equipe do MAM Educativo composta por educadores e educadoras multidisciplinares, com seus saberes específicos e coletivos. Buscando elaborar uma reflexão sobre os termos “moderno” e “contemporâneo”, compartilharemos percepções vivenciadas em visitas, a

partir das nossas experiências com diversos públicos. Em nossa prática educativa no MAM São Paulo, partimos de perguntas disparadoras como “o que é um museu?”. Algumas respostas

emergem do público: “um lugar de coisas antigas”, “um lugar que tem dinossauros”, “um lugar que

guarda histórias”, entre outras. Diante dessas falas, observamos os encontros e desencontros das

expectativas dos públicos. Já quando perguntamos sobre o que tem em um museu de arte, muitas

vezes, a resposta é simplesmente “arte”. Mas, o que é arte? “Pintura”, “estátua”, “escultura”, “quadro”, “desenho”. Também chegam indagações como: “Vamos ver a Monalisa? Vamos ver o Van Gogh?”, “Picasso?”, “Leonardo da Vinci?”. Quando questionamos sobre o contexto da arte brasileira, às vezes surge o nome de “Tarsila do Amaral” ou “aquela pintura do pézão”. Especificando ainda mais: o que é o Museu de Arte Moderna e o que tem nele? Recebemos respostas do tipo: “artes modernas, novas”,“coisas tecnológicas e atuais”. O que em si apresenta uma contradição: o museu

enquanto um lugar antigo, porém com coisas modernas. Ocorre que, em muitos ciclos expositivos, o MAM São Paulo apresenta exposições de arte contemporânea. E daí surge uma nova pergunta: o que é contemporâneo? Geralmente um silêncio se instaura. Algumas pessoas dizem ser algo parecido com moderno, já outras dizem ser o oposto. Percebemos que o termo “contemporâneo” não parece tão familiar quanto “moderno”. O segundo é mais presente no cotidiano, frequentemente associado à ideia de mudança e ruptura com o passado. A palavra é usada para descrever a temporalidade e os avanços urbanos: “esse prédio é muito moderno”, “este tênis é moderno”, “você é super moderno”. Já contemporâneo remete à coexistência no mesmo tempo, como, por exemplo, ser contemporâneo de alguém. No entanto, para muitos, o termo soa distante e acadêmico. Colocando-nos em relação com as diversas percepções do que pode ser moderno e contemporâneo, buscamos privilegiar a experiência e fruição estética do público com a obra de arte, considerando sempre os seus

repertórios e contextos socioculturais. Isto, tendo em vista que, independente do período da obra, as discussões e leituras construídas têm o potencial de nos levar a questões éticas, estéticas e políticas

da sociedade em que vivemos. E nós vivemos no agora, junto aos públicos. Estes, tão importantes

para o campo da arte, têm em sua força e influência a possibilidade de experimentar, participar e tensionar as concepções a respeito de termos como contemporâneo e moderno, uma vez que são eles que entram no museu com sua bagagem. Entre o moderno e o contemporâneo, sempre houve e haverá… o público.

Amanda Alves Vilas Boas Oliveira,

Amanda Harumi Falcão, Amanda Silva dos Santos, Barbara Góes, Caroline Machado, Leonardo Sassaki, Luna Aurora Souto Ferreira, Maria Ferreira, Maria Iracy Costa, Mirela Estelles, Pedro Queiroz,

Sansorai Oliveira.

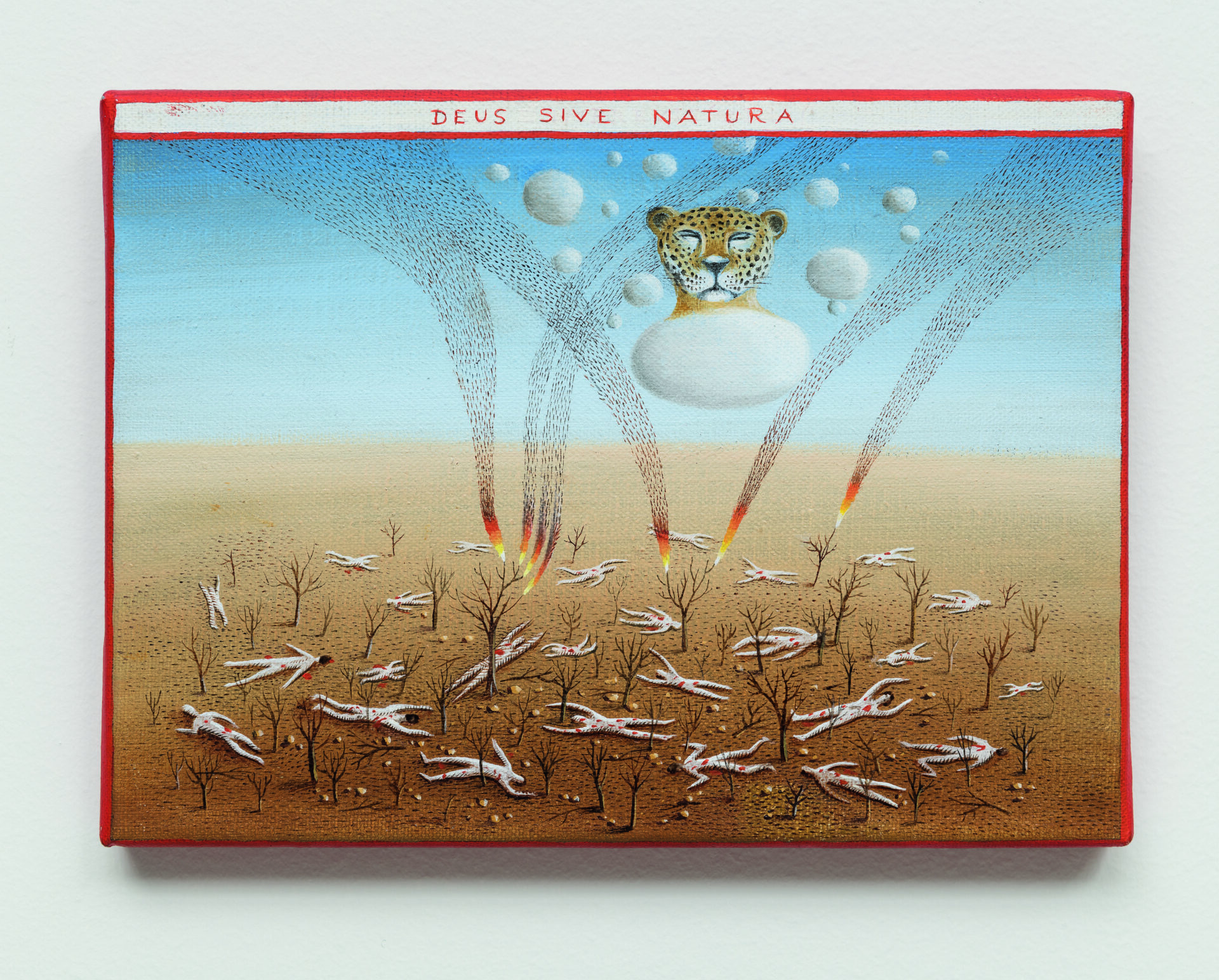

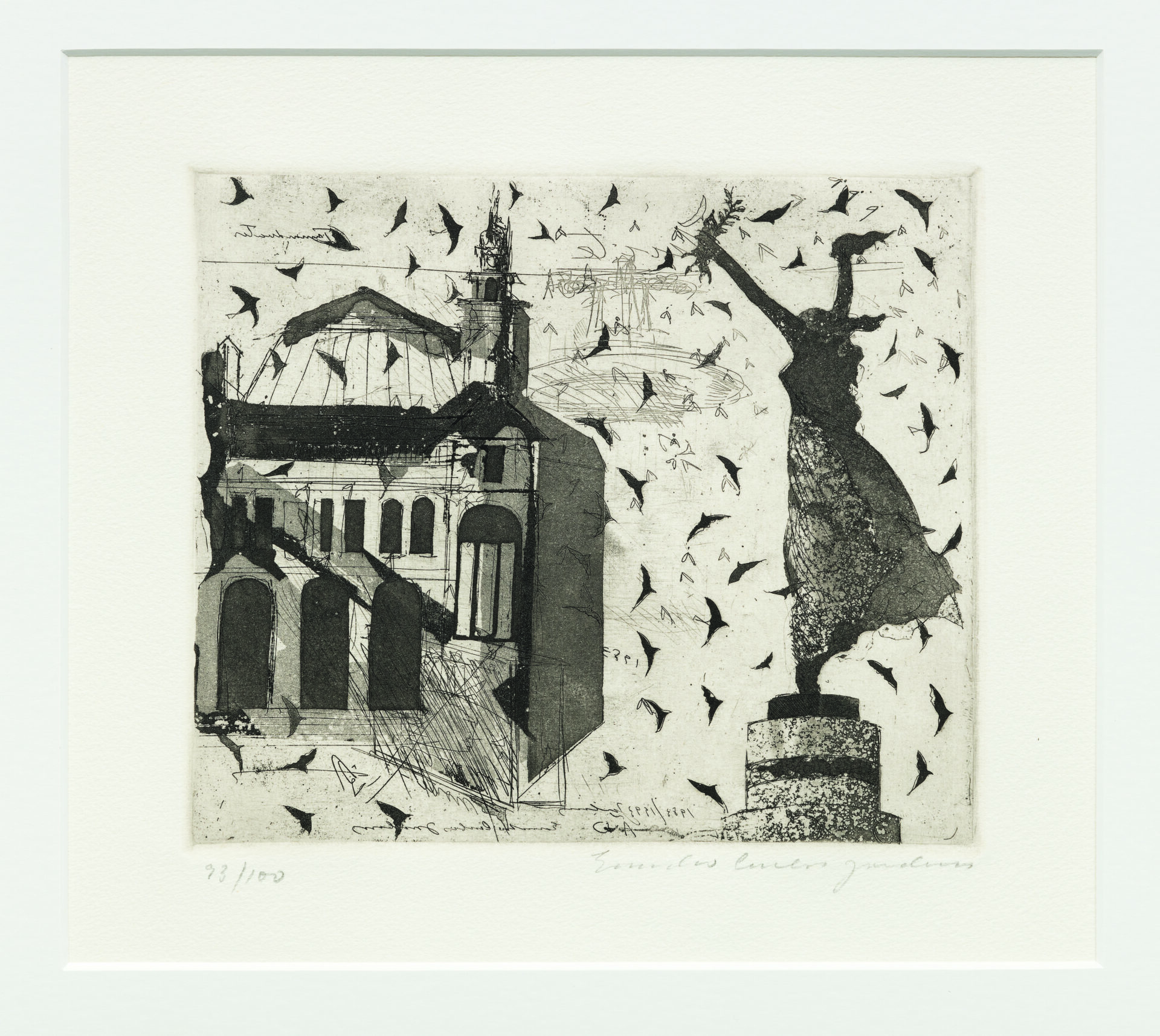

Natureza: fim da representação.

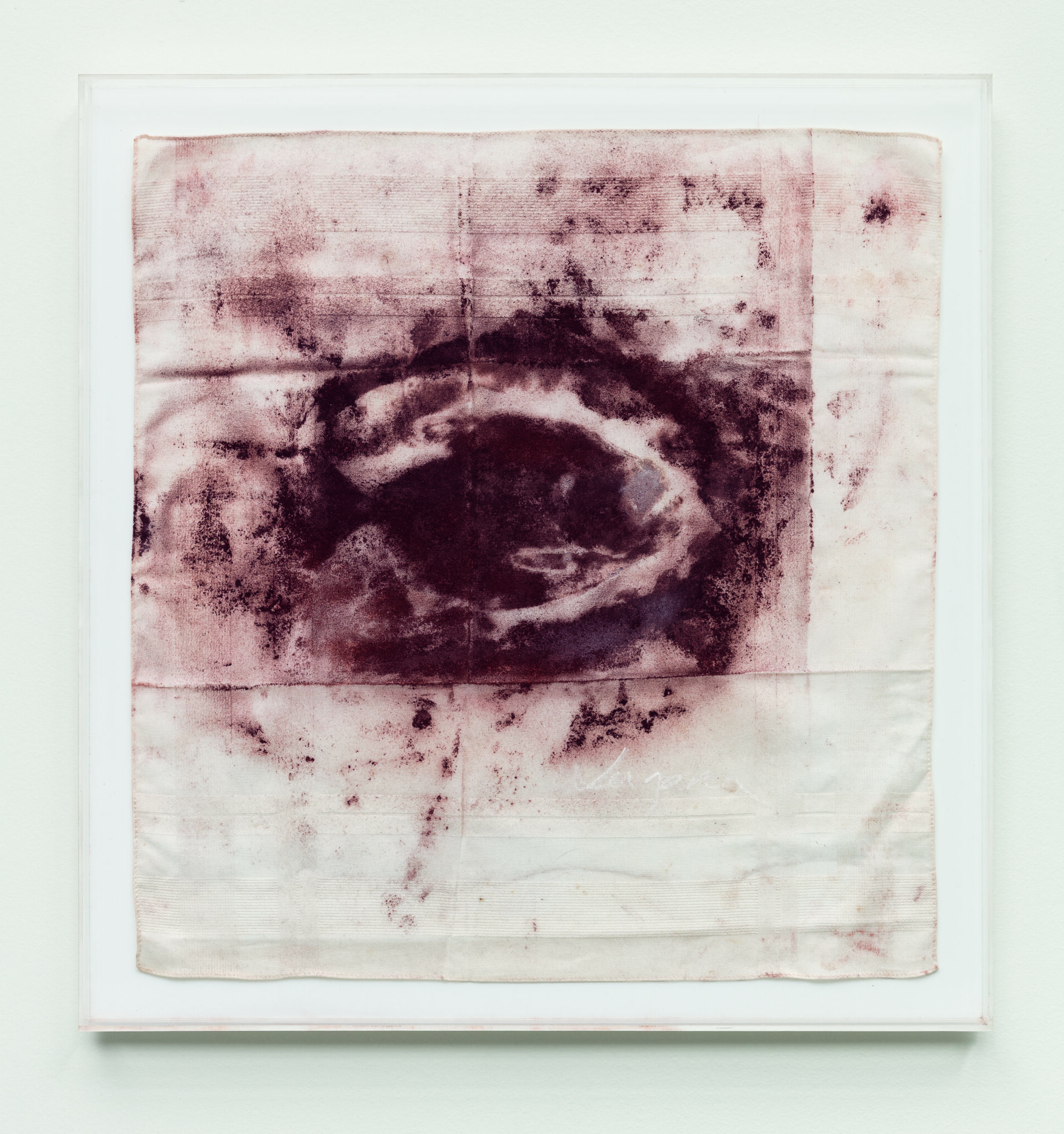

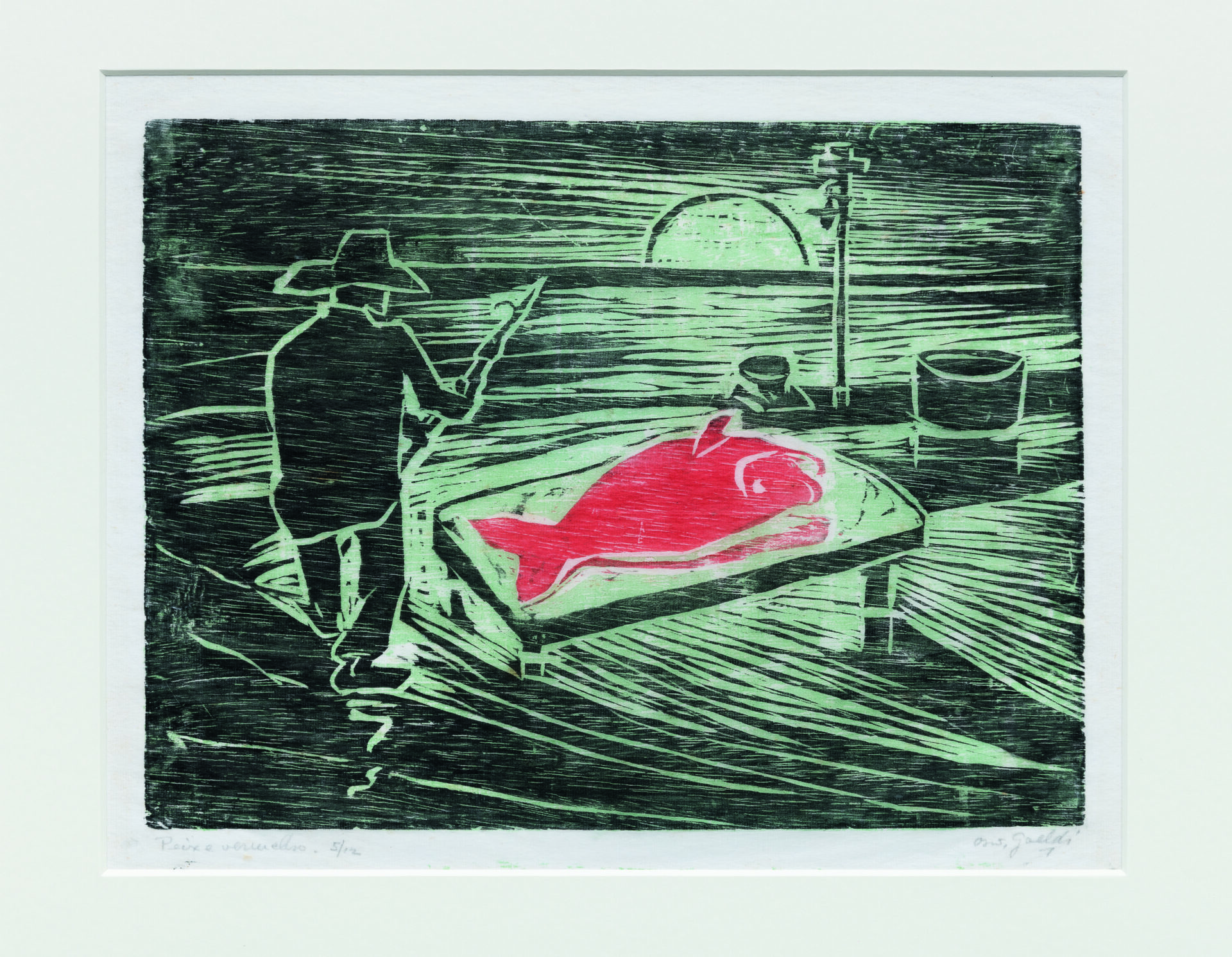

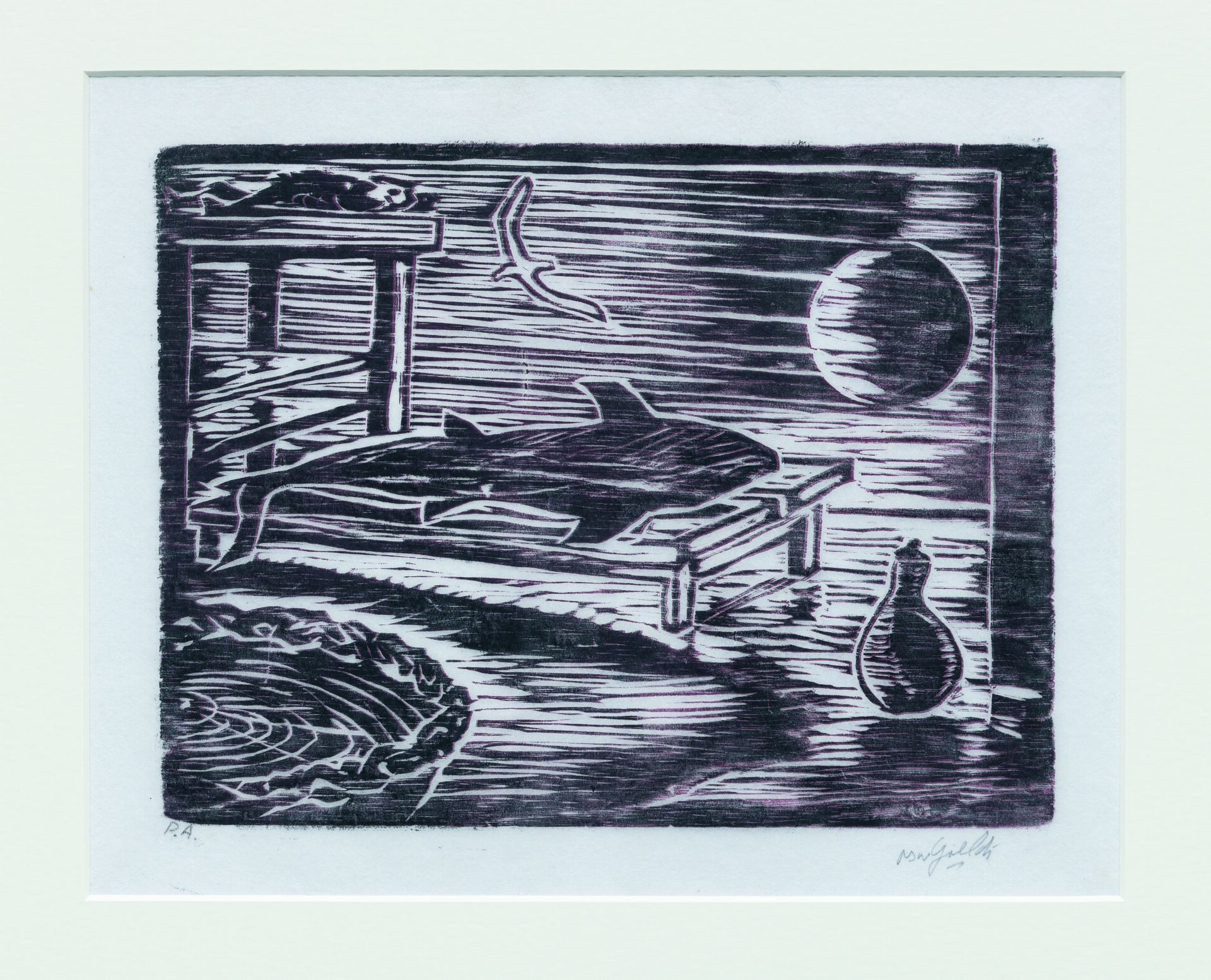

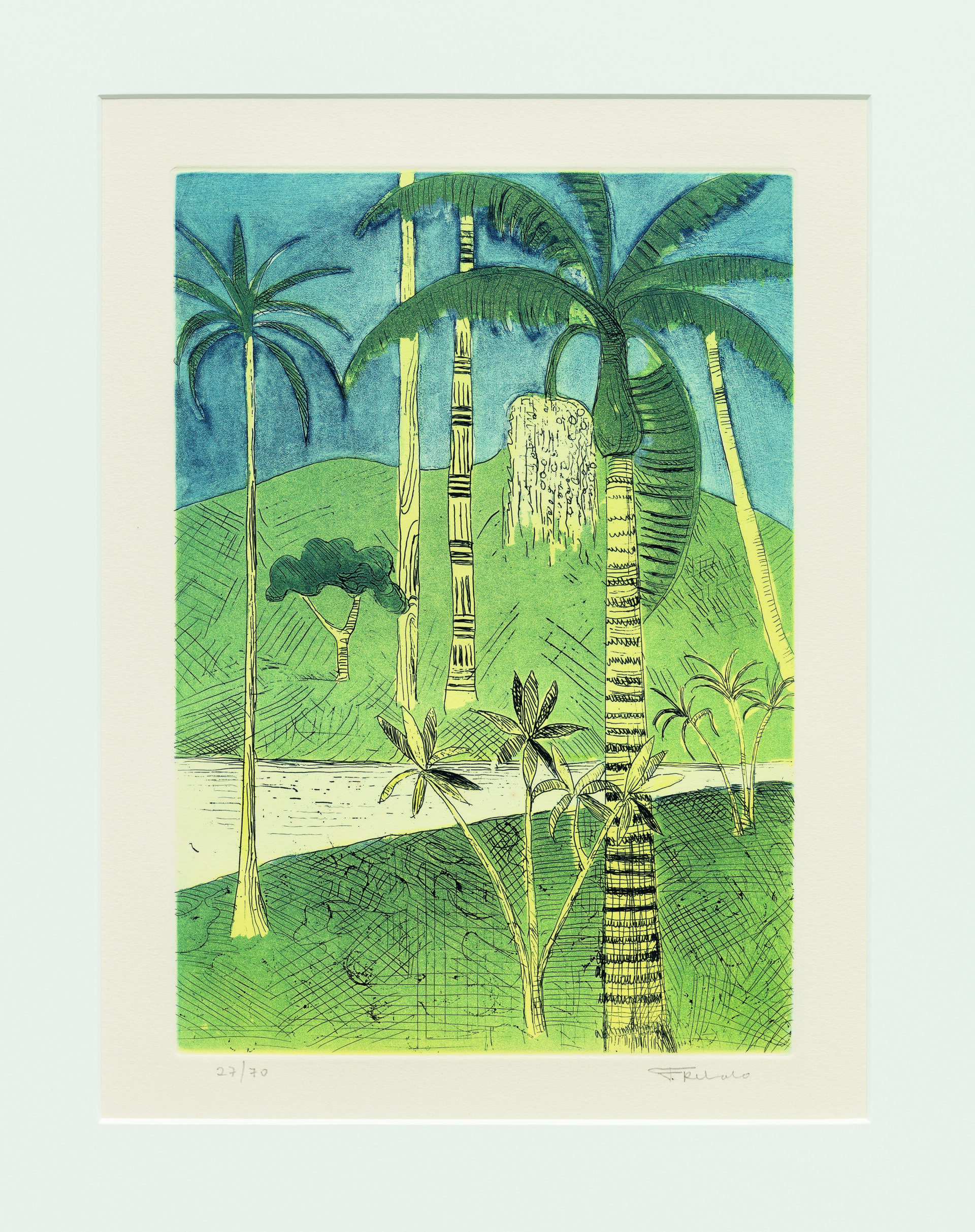

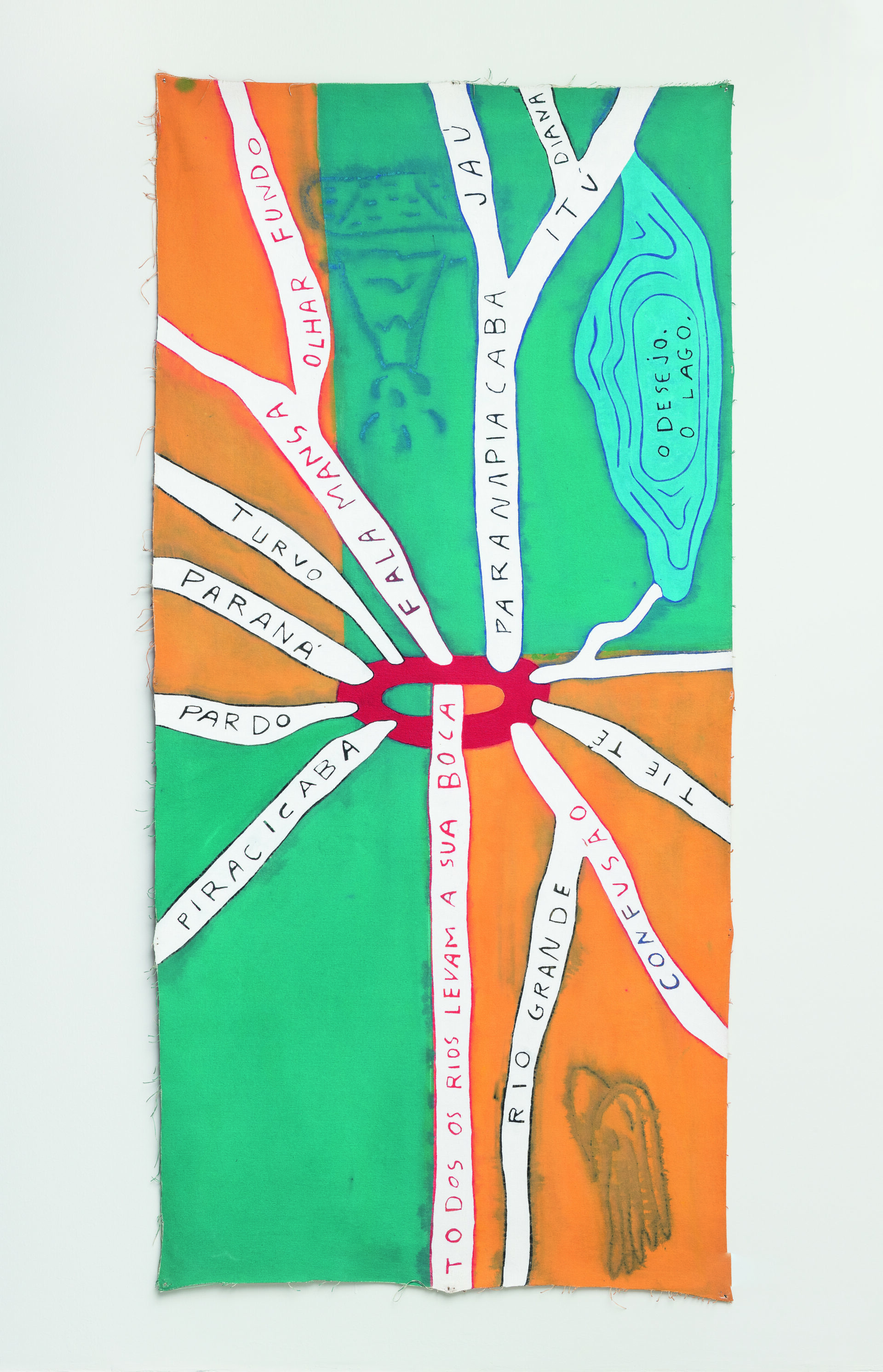

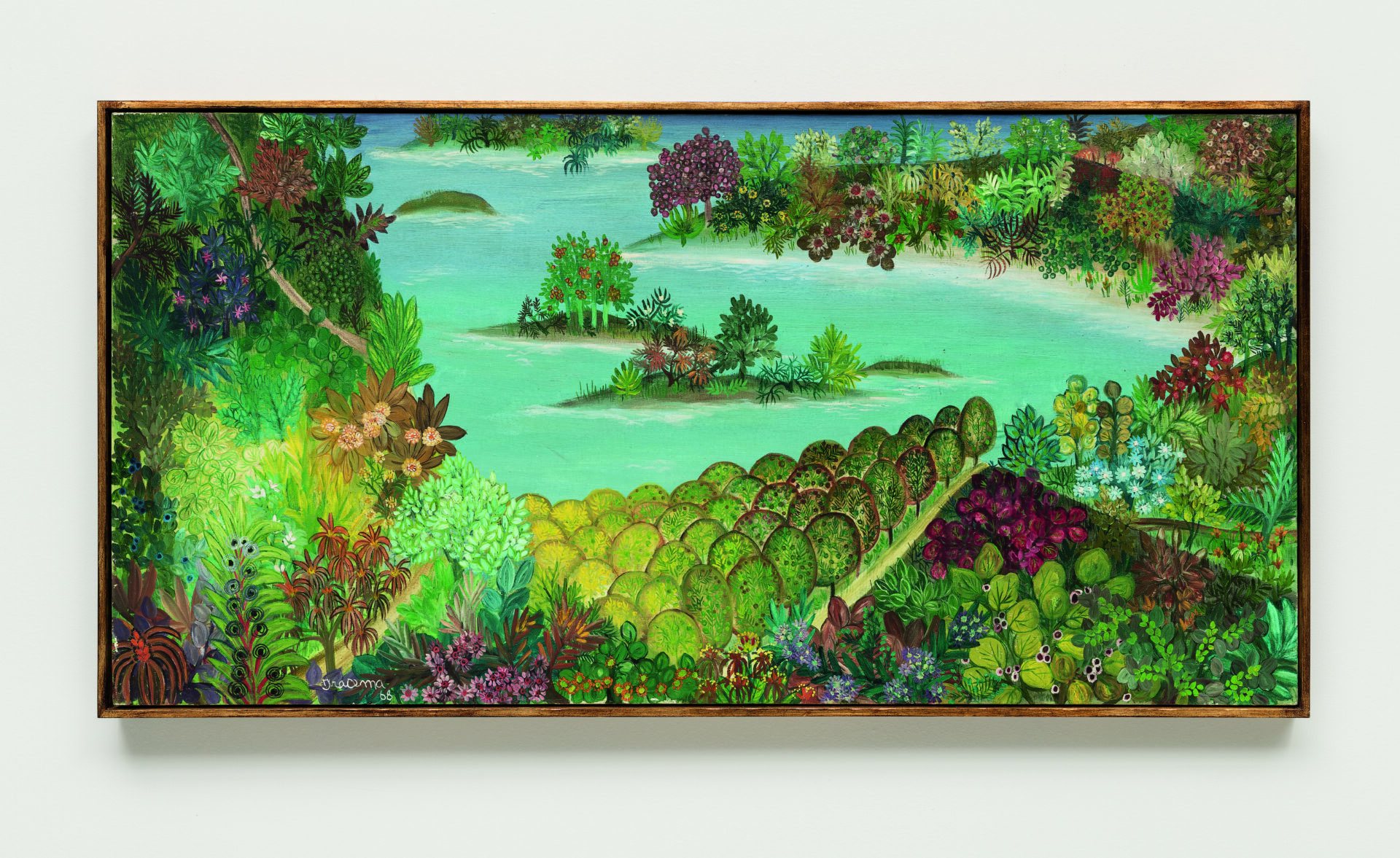

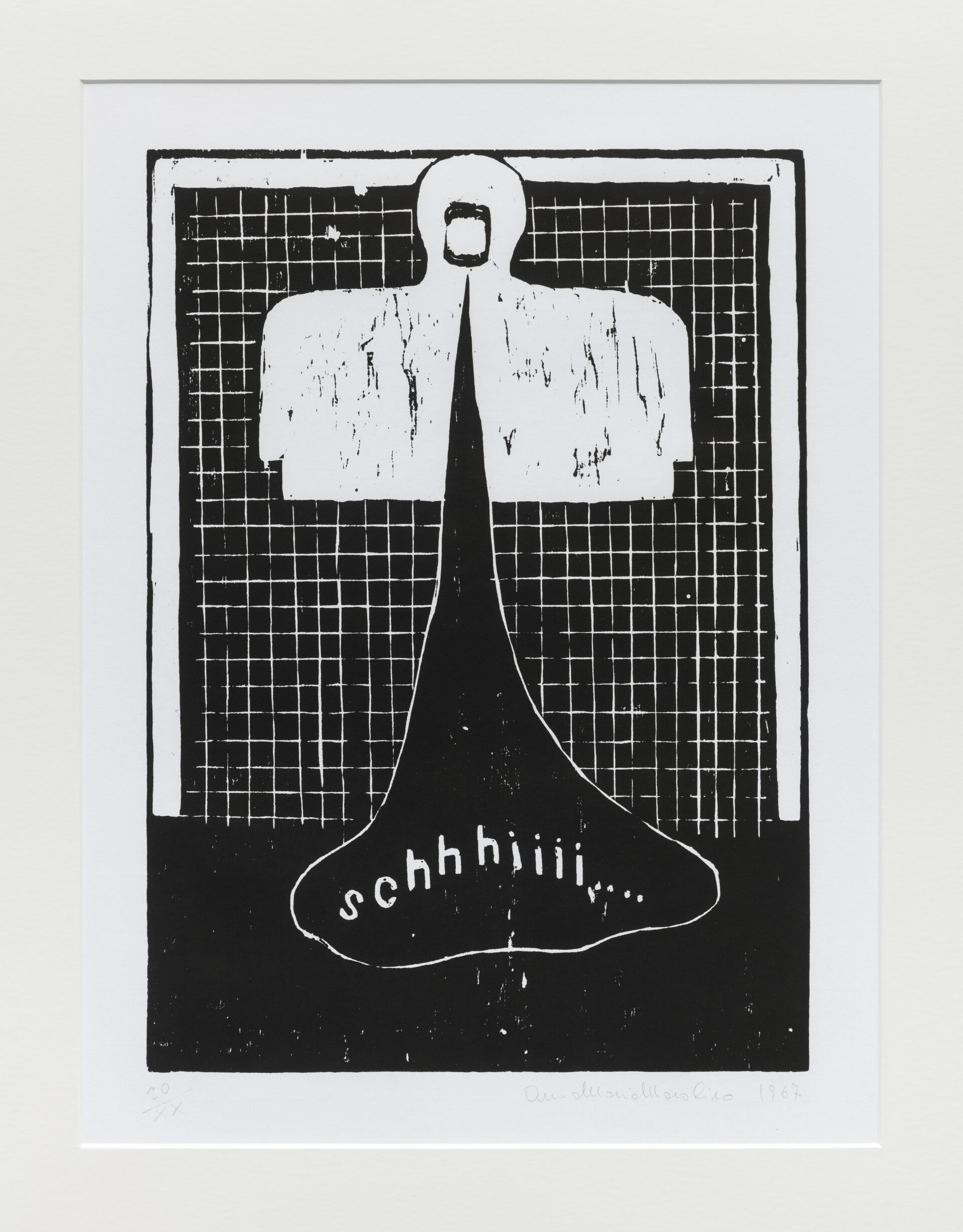

Por um longo período da história, a representação fidedigna da natureza foi considerada a finalidade absoluta da arte. As vanguardas modernistas e os artistas contemporâneos recusam essa prescrição e propõem novas formas de imaginar e refletir sobre as relações que estabelecemos com o mundo natural e seus elementos. As obras de Victor Brecheret e John Graz apresentam figuras por meio de volumes e desenhos sucintos, que correspondem às formas naturais sem a pretensão de imitá-las, realçando, em vez disso, seus traços mais significativos. A escultura de Siron Franco reproduz todos os aspectos físicos de um casulo, mas a semelhança é contestada pelo tamanho muito maior que o dos casulos encontrados na natureza. A pintura de Raoul Dufy e as gravuras de Oswaldo Goeldi e Carlos Vergara se aproximam pela expressividade das imagens: na primeira, as pinceladas coloridas

dão forma e movimento a um vaso de flores estático; na segunda, as linhas e manchas produzidas pela impressão xilográfica criam uma cena de mistério e melancolia; e, na terceira, o uso do óxido de ferro para imprimir a imagem de um peixe é indissociável da condição ambiental em que atualmente vivem muitos animais. As obras de Haruka Kojin e Ione Saldanha criam abstrações a partir da potência estética de elementos naturais combinados a cores sintéticas, e a pintura de Leonilson se apropria dos aspectos físicos do rio para criar metáforas de estados emocionais, fazendo da objetividade da natureza uma via de subjetivação.

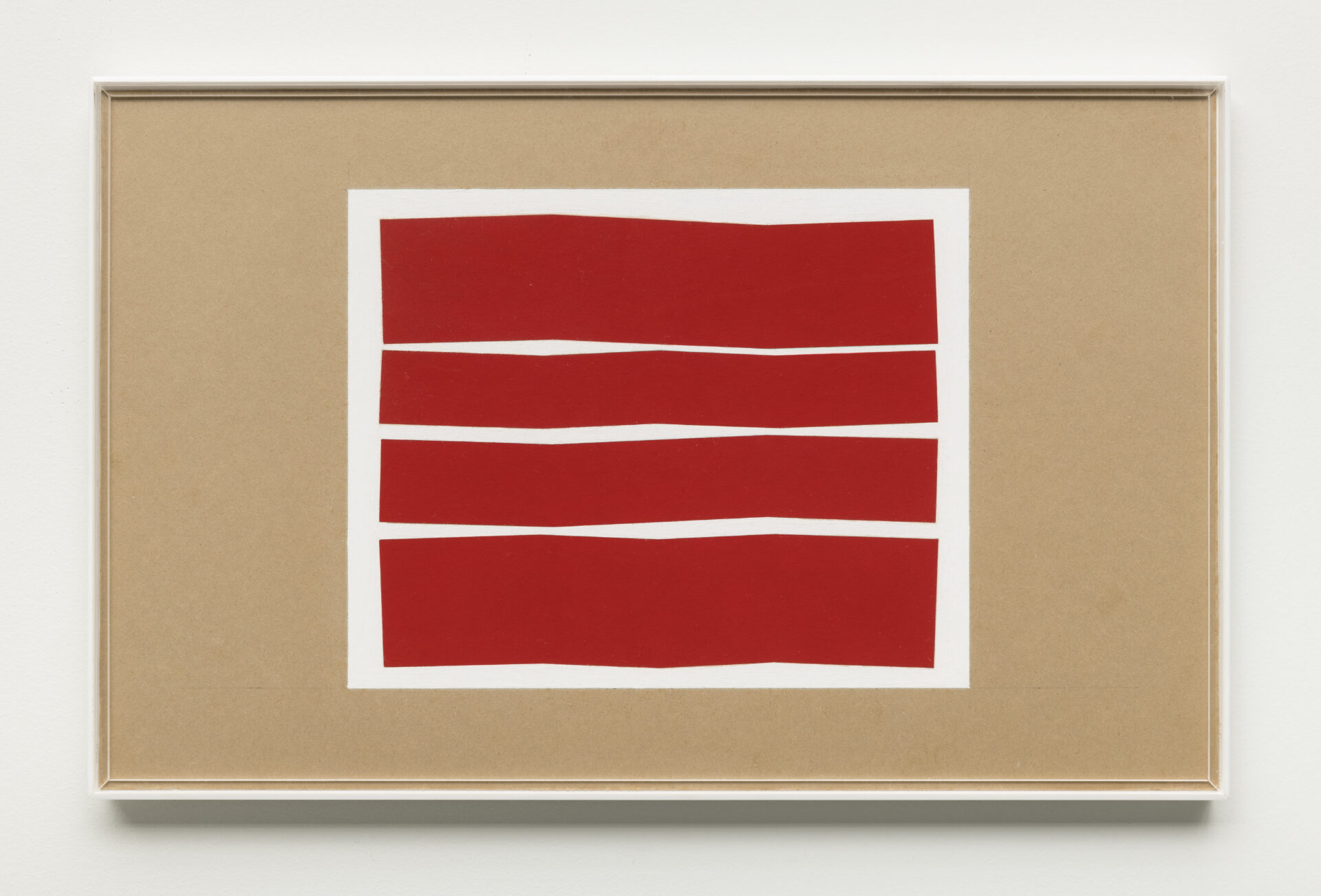

Onça [Jaguar], 1930 granito [granite], 56 x 119 x 28 cm Doação [Donated by] Francisco Matarazzo Sobrinho, 1969.

xilogravura sobre papel arroz [woodcut on rice paper], 30 x 41 cm Doação [Donated by] Milú Villela, 2006 © Goeldi, Oswaldo – Projeto Goeldi / AUTVIS, Brasil, 2025.

Doação [Donated by] Instituto Rebolo, 2003.

Sem título [Untitled], 1978 papel colado, pastel e aquarela sobre papel [pasted paper, pastel, and watercolor on paper], 47,2 x 25 x 2,5 cm (com moldura [framed]) Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

Sem título [Untitled], 1978 aquarela, pastel e grafite sobre papel [watercolor, pastel, and graphite on paper], 47,5 x 24,5 x 2,5 cm (com moldura [framed]) Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

[Seascape With Cyanobacteria], 2017 afresco [fresco], 63 x 63 cm Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

óleo sobre tela [oil on canvas], 52,8 x 102,5 x 5,5 cm Doação artista [Donated by the artist], 1969.

papel e adesivo colados, colagem de tecido e couro e lápis de cor sobre papel [pasted paper and adhesive, fabric and leather collage, and colored pencil on paper], 71 x 99,5 cm Doação artista [Donated by the artist], 2000.

[artificial flowers glued on acrylic], 140 x 465 cm Doação artista [Donated by the artist], 2008.

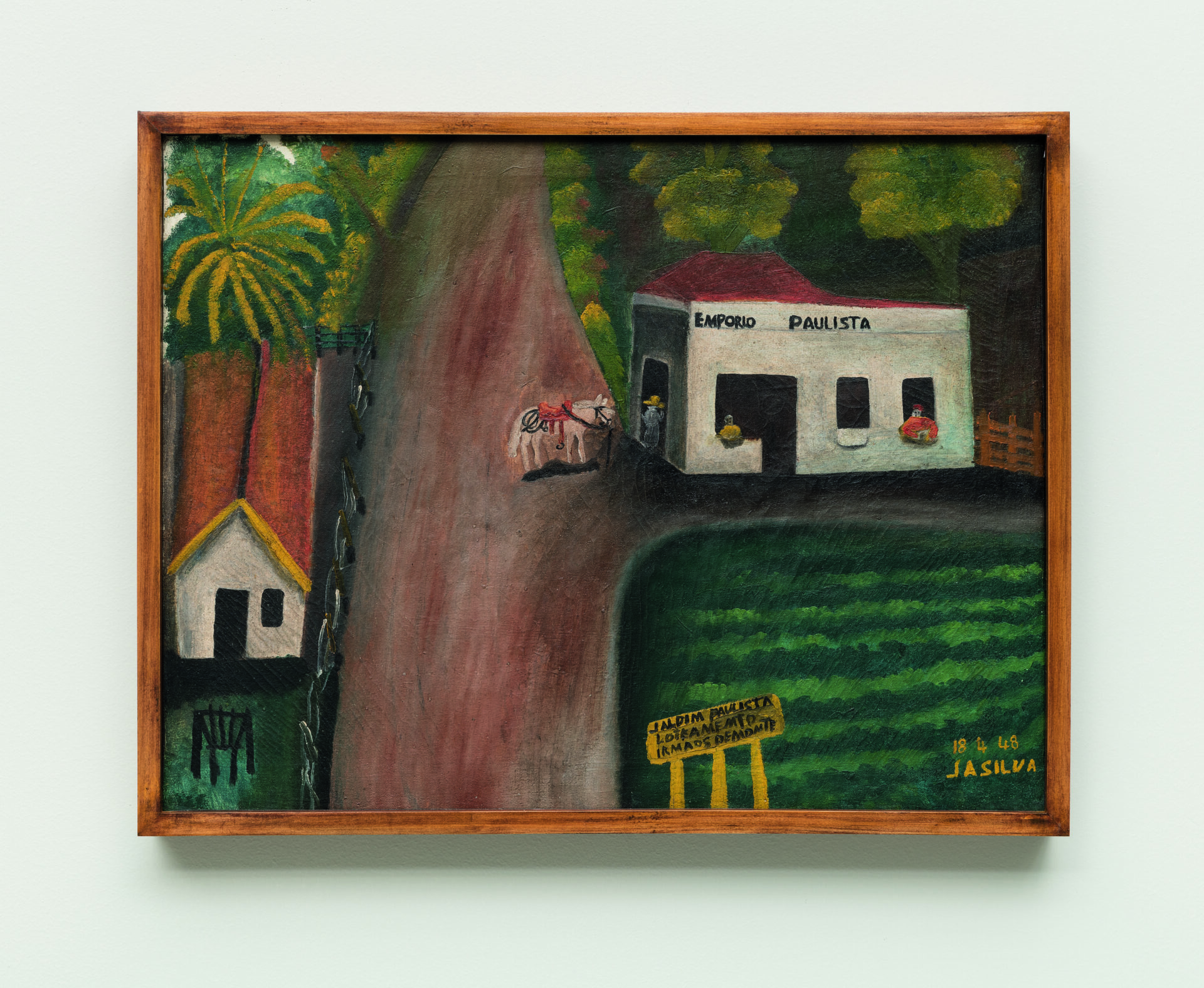

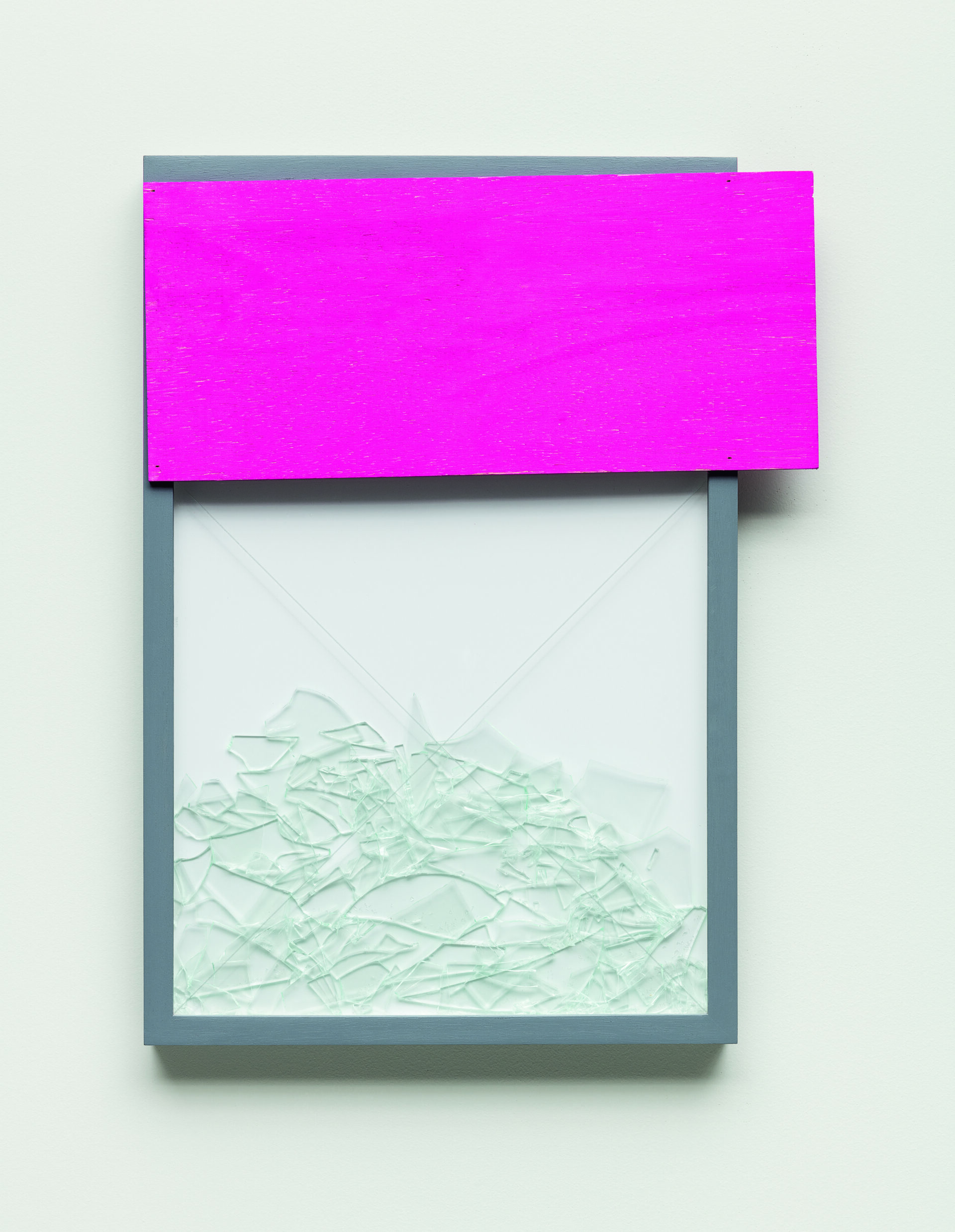

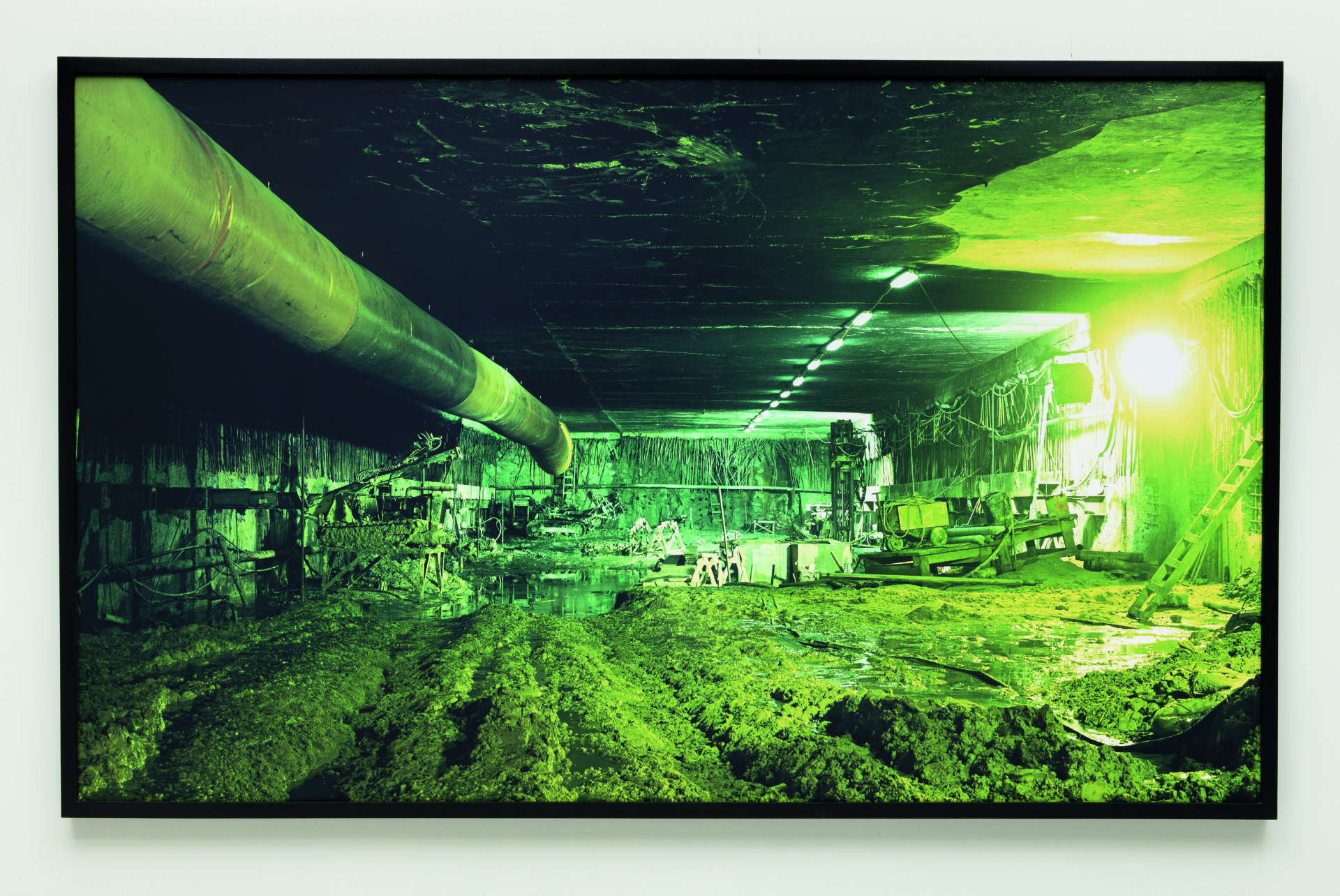

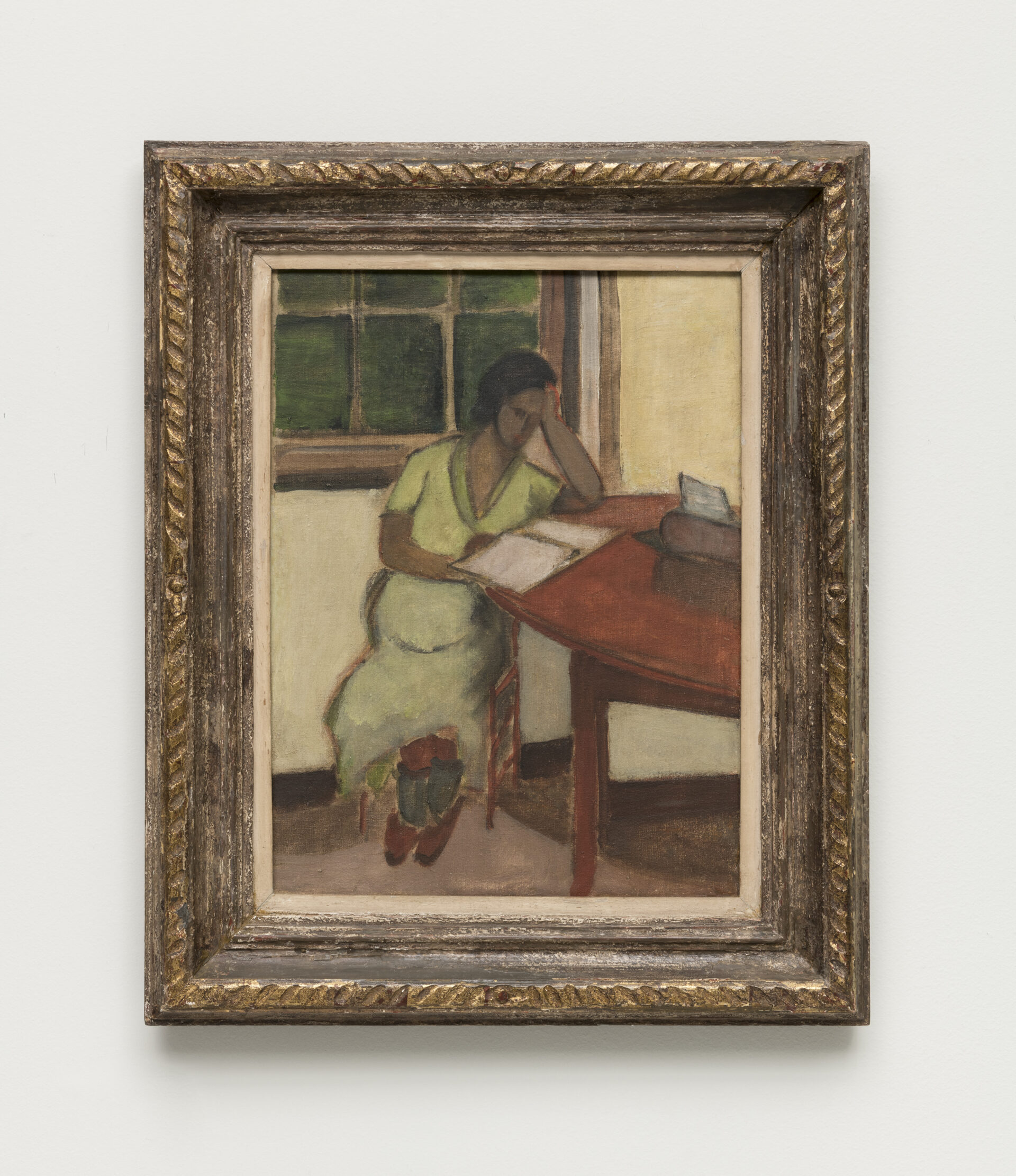

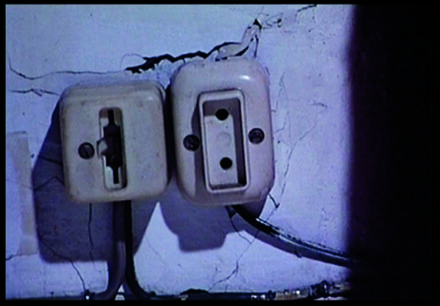

Ambiente Urbano: habitat da modernidade.

A noção de modernidade está profundamente ligada, do ponto de vista histórico e cultural, ao ambiente urbano e ao processo de industrialização. Entretanto, diversas pinturas modernas dos anos de 1930 e 1940, como as de Di Cavalcanti, Rebolo, Tarsila do Amaral e José Antonio da Silva, representam subúrbios e arredores de cidades quando a urbanização ainda era muito incipiente. Em vez da vida urbana, com prédios e pontes, Tarsila do Amaral elege vistas de uma fazenda, com pequenas casas, árvores e cactos. José Antonio da Silva retrata vilas ainda pouco urbanizadas, em que se reconhecem o empório, o transporte a cavalo e uma vida social distante da velocidade da cidade contemporânea. Nessa época, a pintura de muitos modernistas se aproxima de formas

mais tradicionais e valoriza cenas populares e evocativas da cultura nacional. Já obras de artistas contemporâneos, como Leda Catunda — que representa o prédio envidraçado do MAM no Parque Ibirapuera —, Shirley Paes Leme — que, a partir de um filtro de ar-condicionado, condensa a poluição do ar de São Paulo — e André Komatsu — com vidros ou vitrines quebrados e remendados com compensado —, revelam uma cidade que, mesmo com áreas verdes para o lazer e os museus, é insalubre e convive com atos de violência.

Jardim Paulista [Jardim Paulista Neighbourhood], 1948 óleo sobre tela [oil on canvas], 34,4 x 45 cm

Doação [Donated by] Carlo Tamagni, 1967.

Doação [Donated by] Carlo Tamagni, 1967.

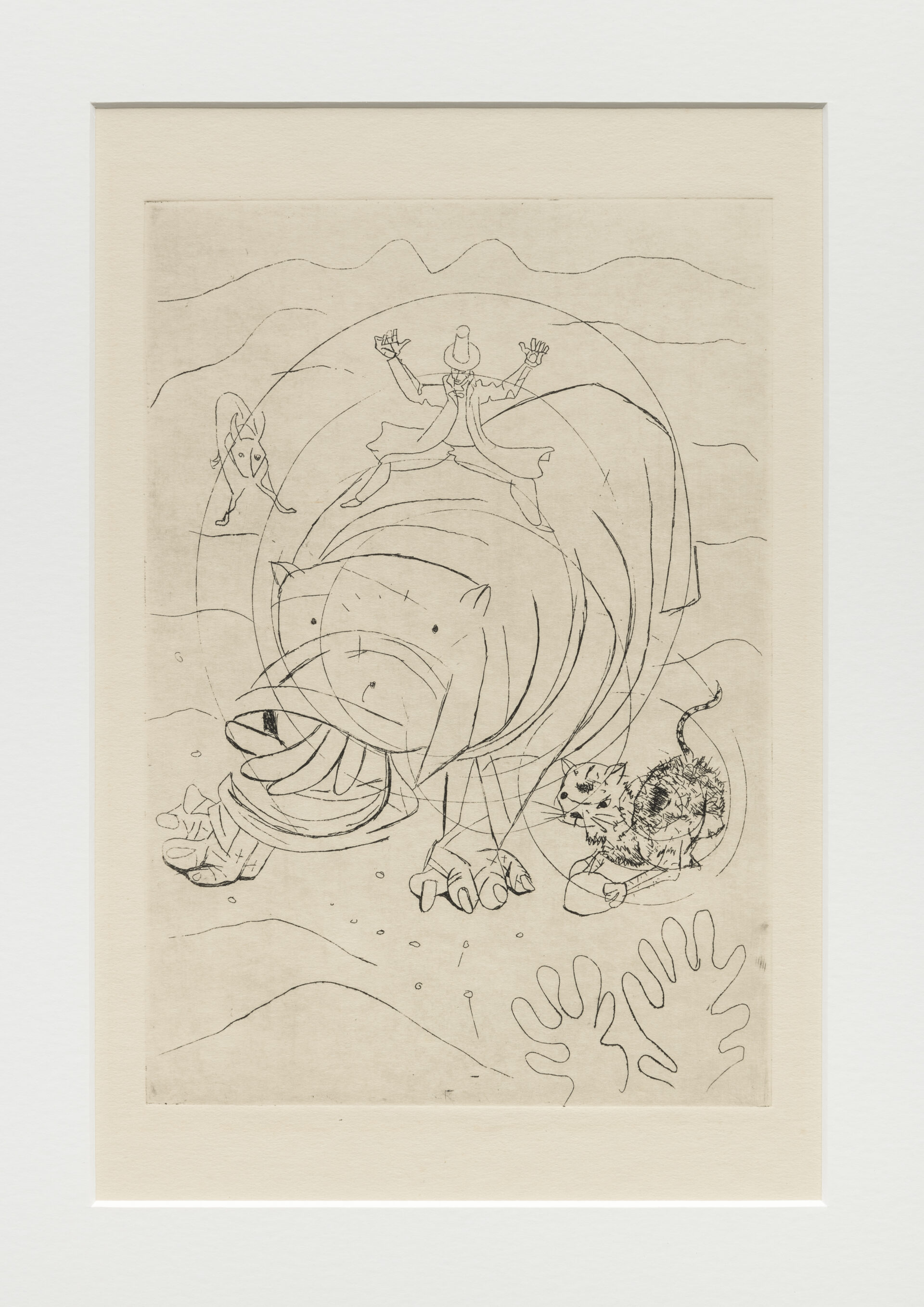

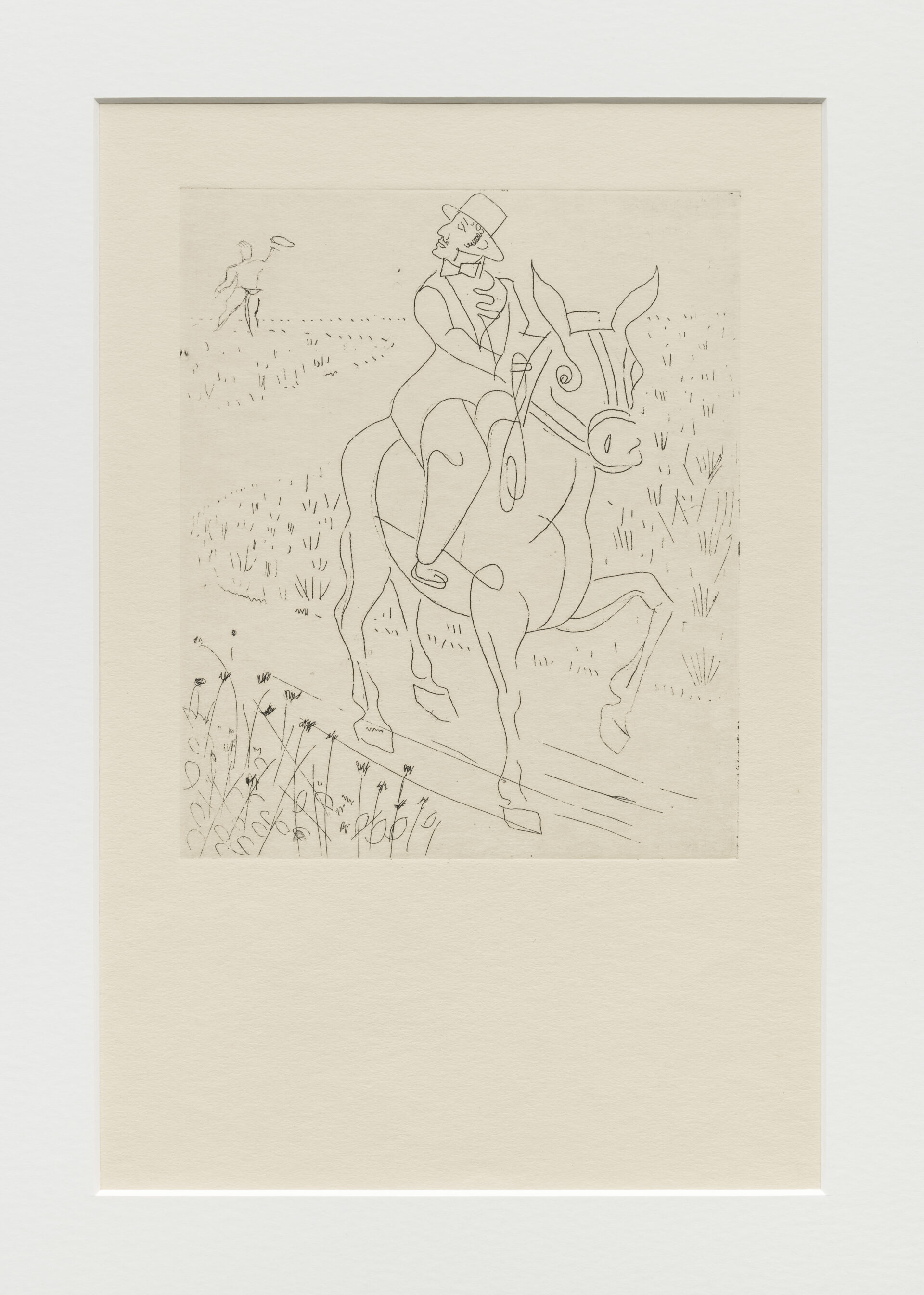

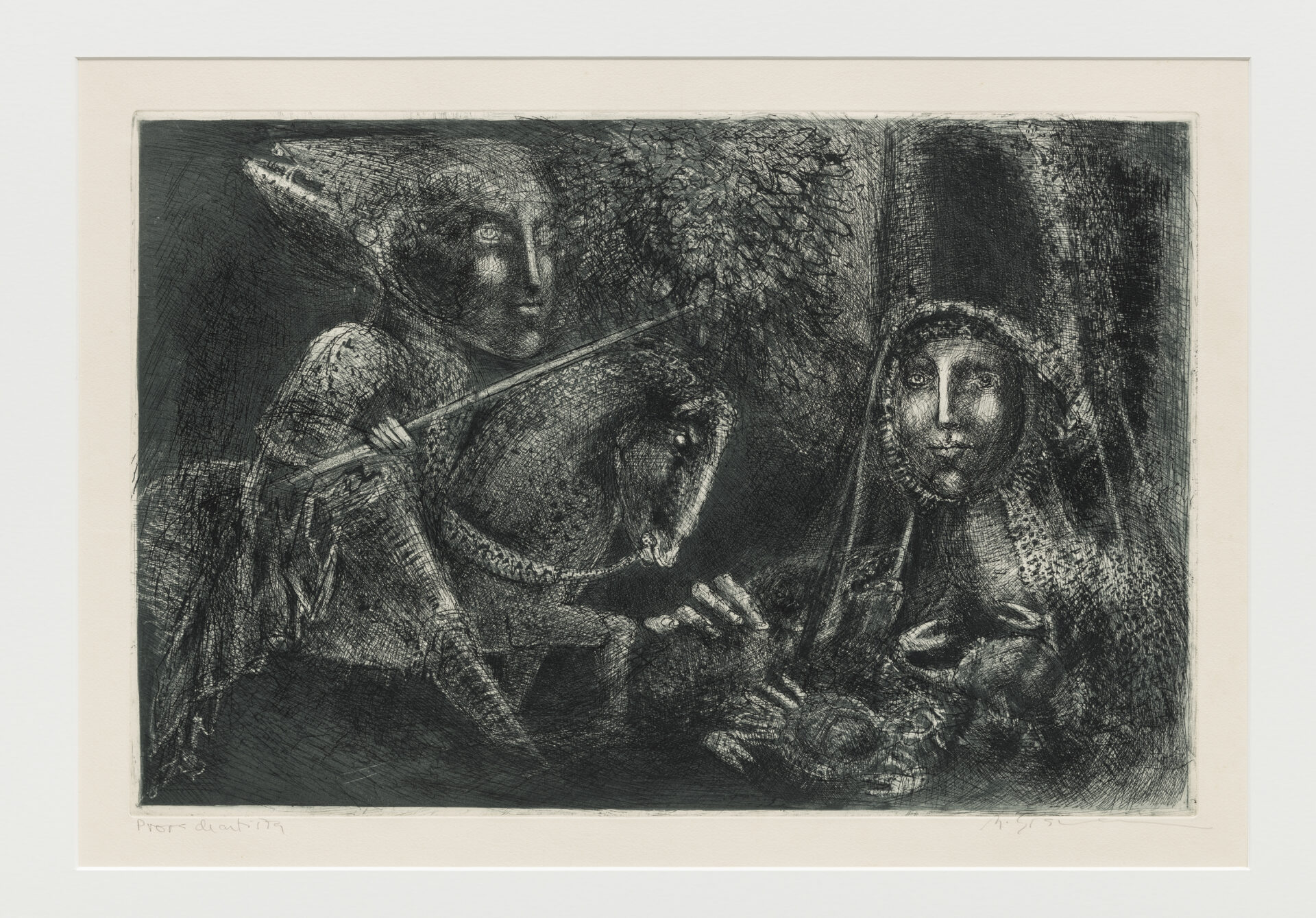

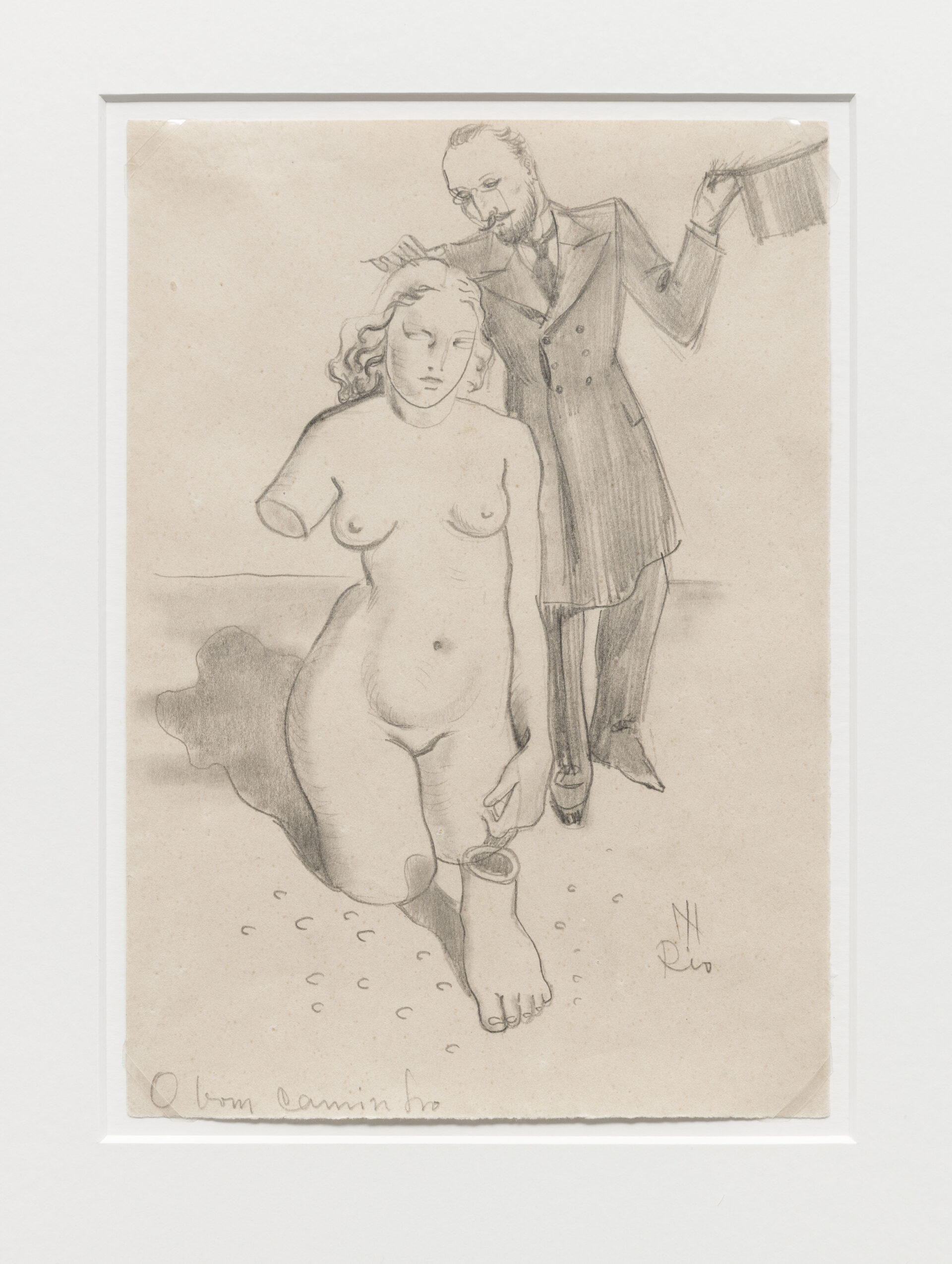

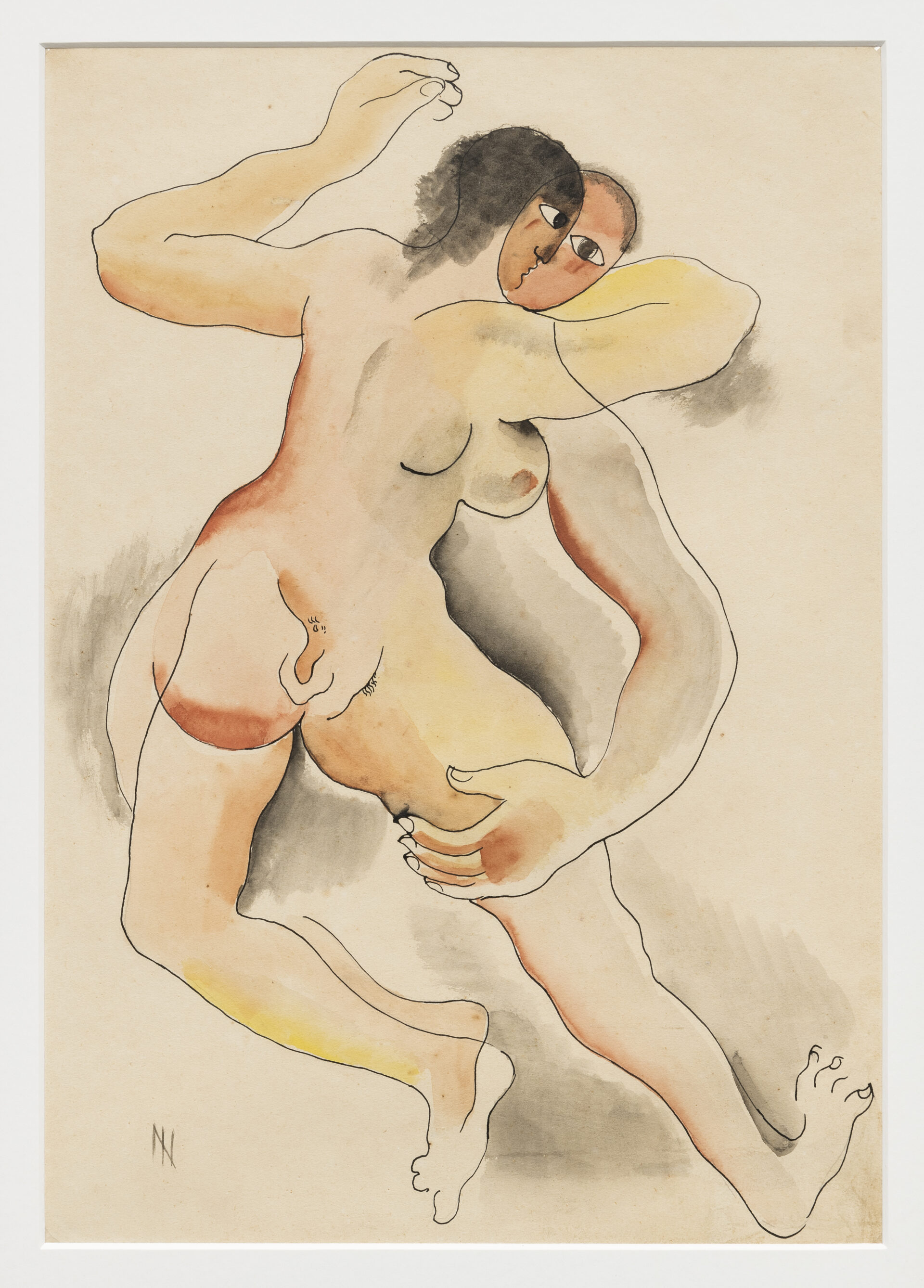

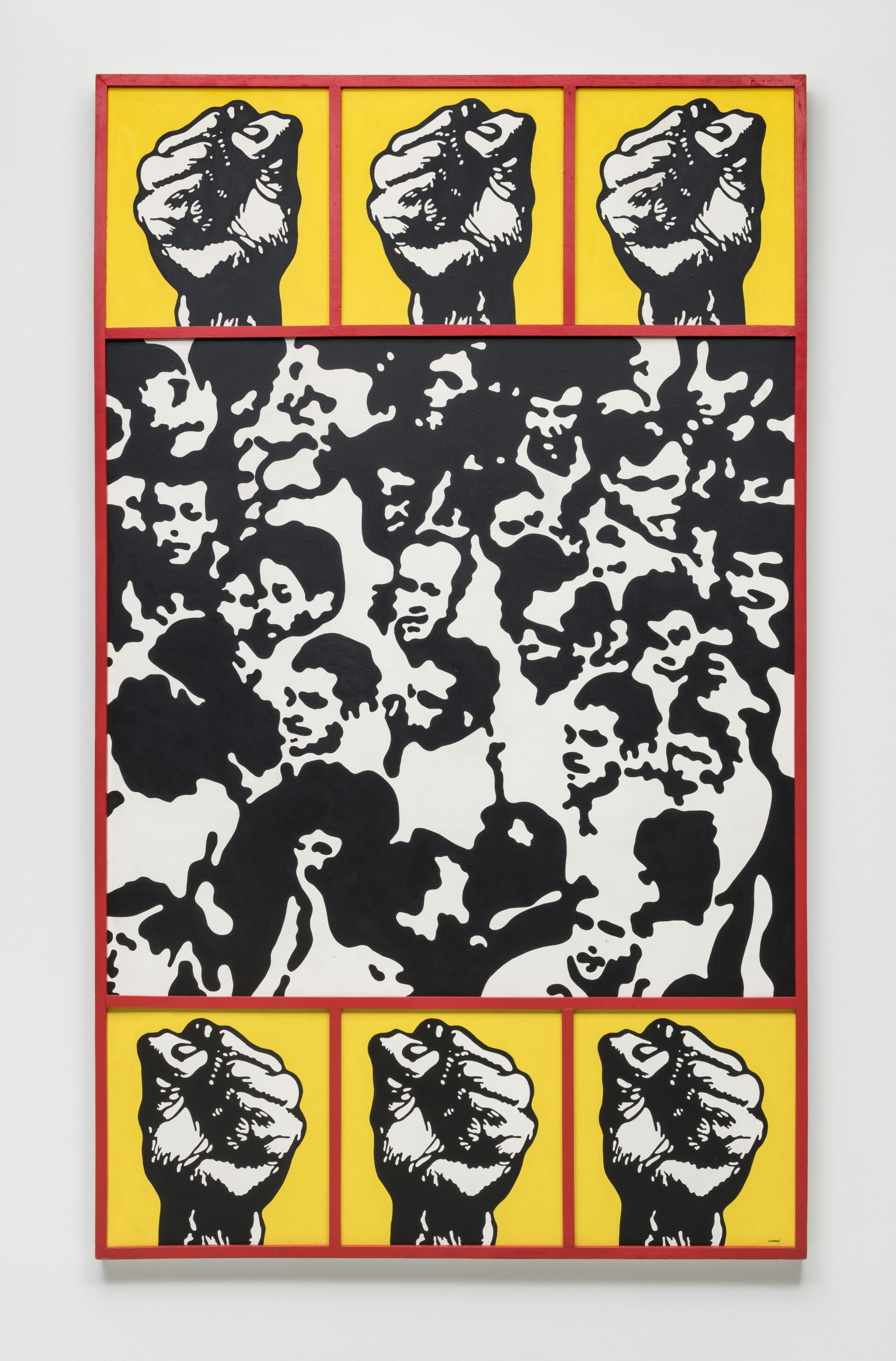

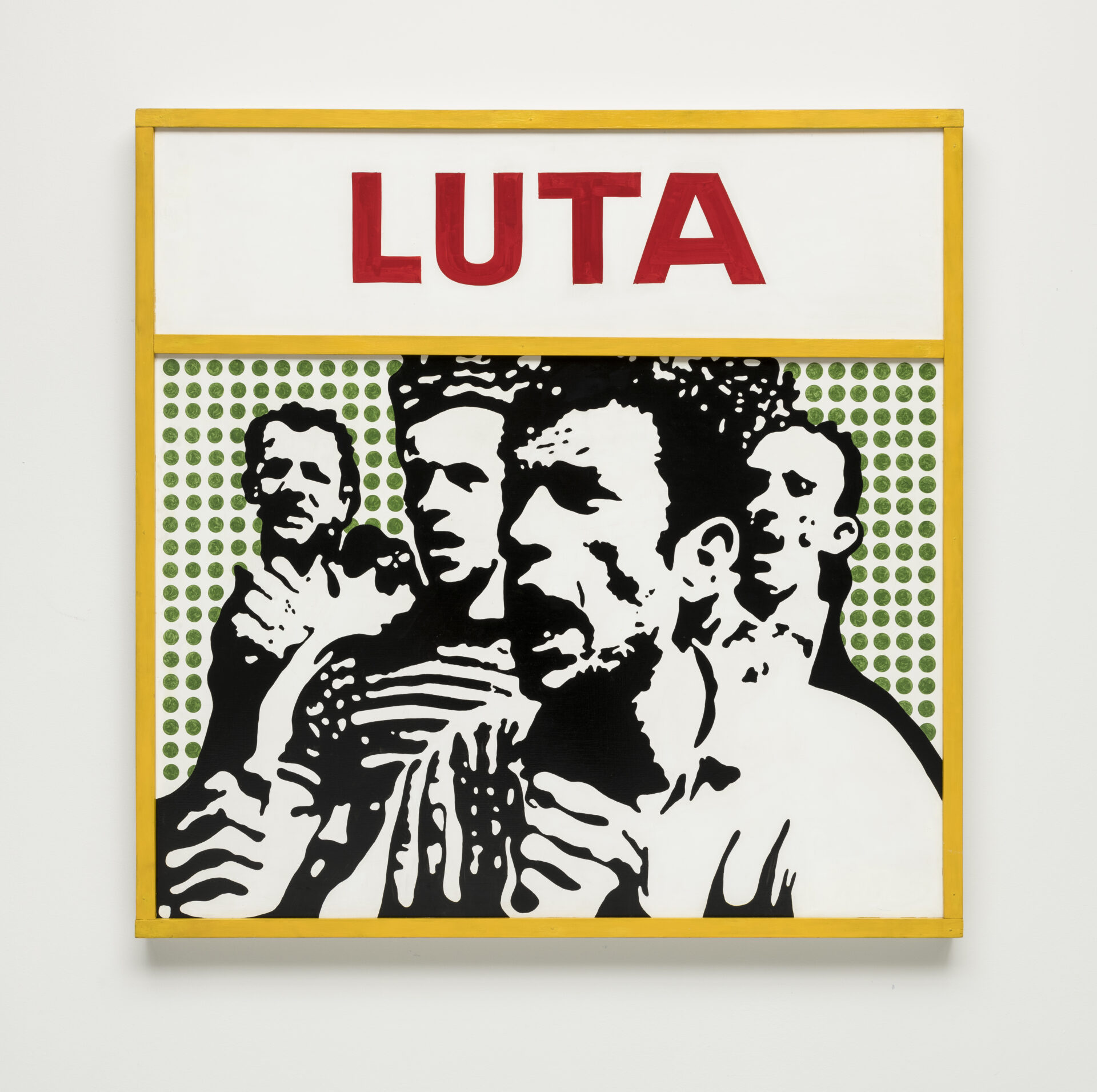

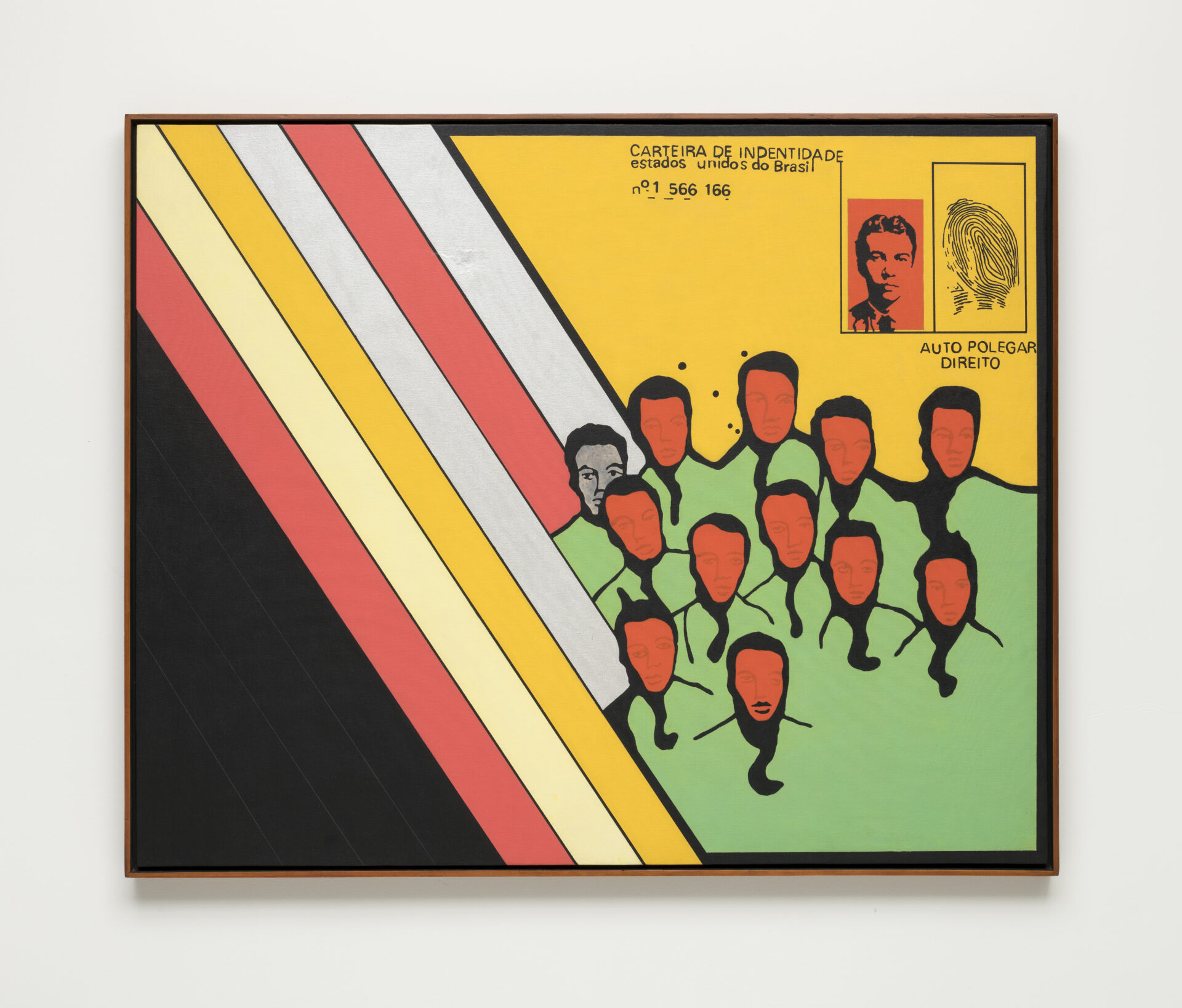

Corpos: políticas da relação.

As formas de representação do corpo humano na arte moderna e contemporânea sugerem

que as relações que estabelecemos a partir e através dele são repletas de jogos de poder.

Algumas dessas relações ocorrem naturalmente, como as afetivas e familiares, enquanto outras

resultam de condições e contextos específicos de aproximação e afastamento de corpos em

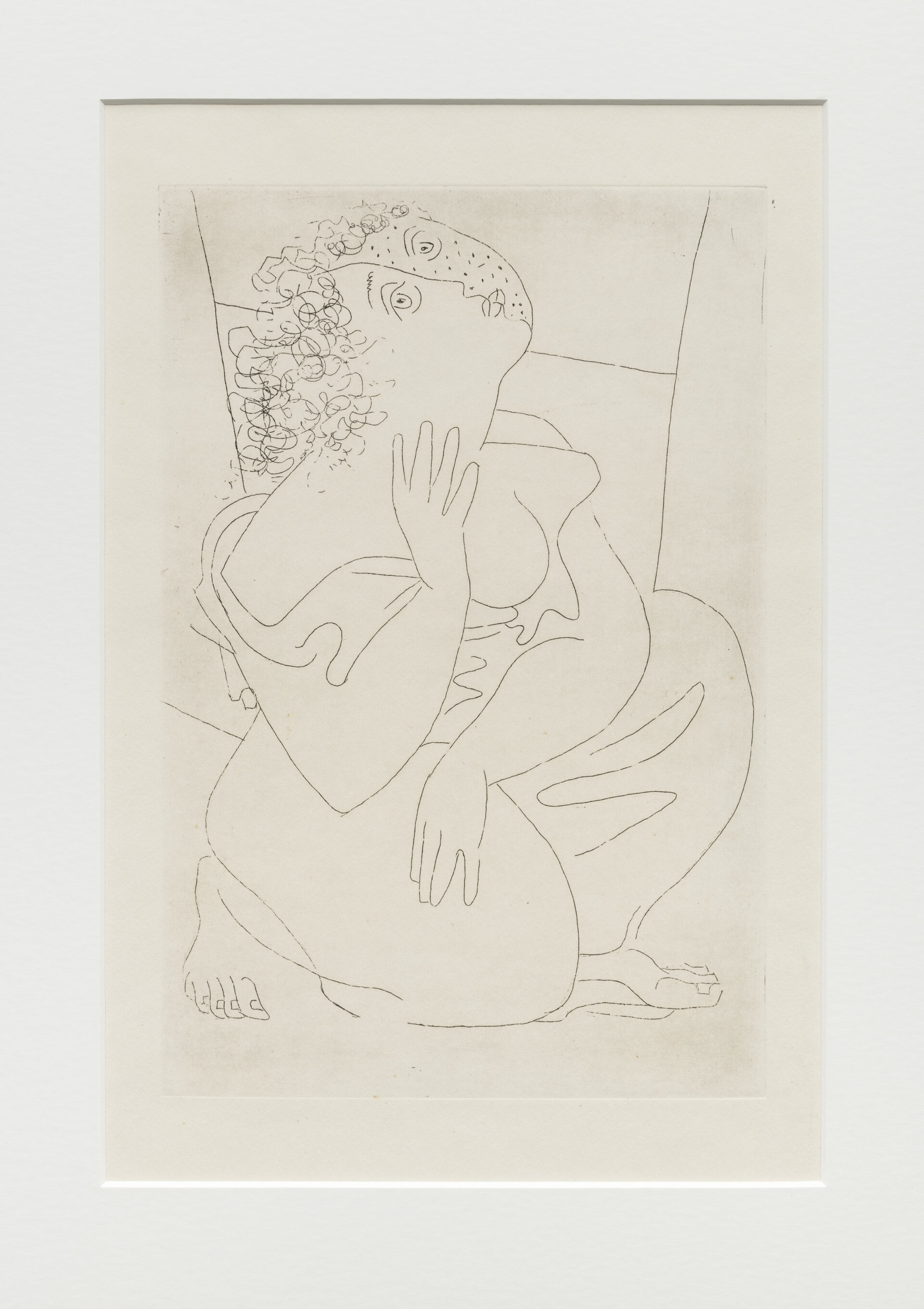

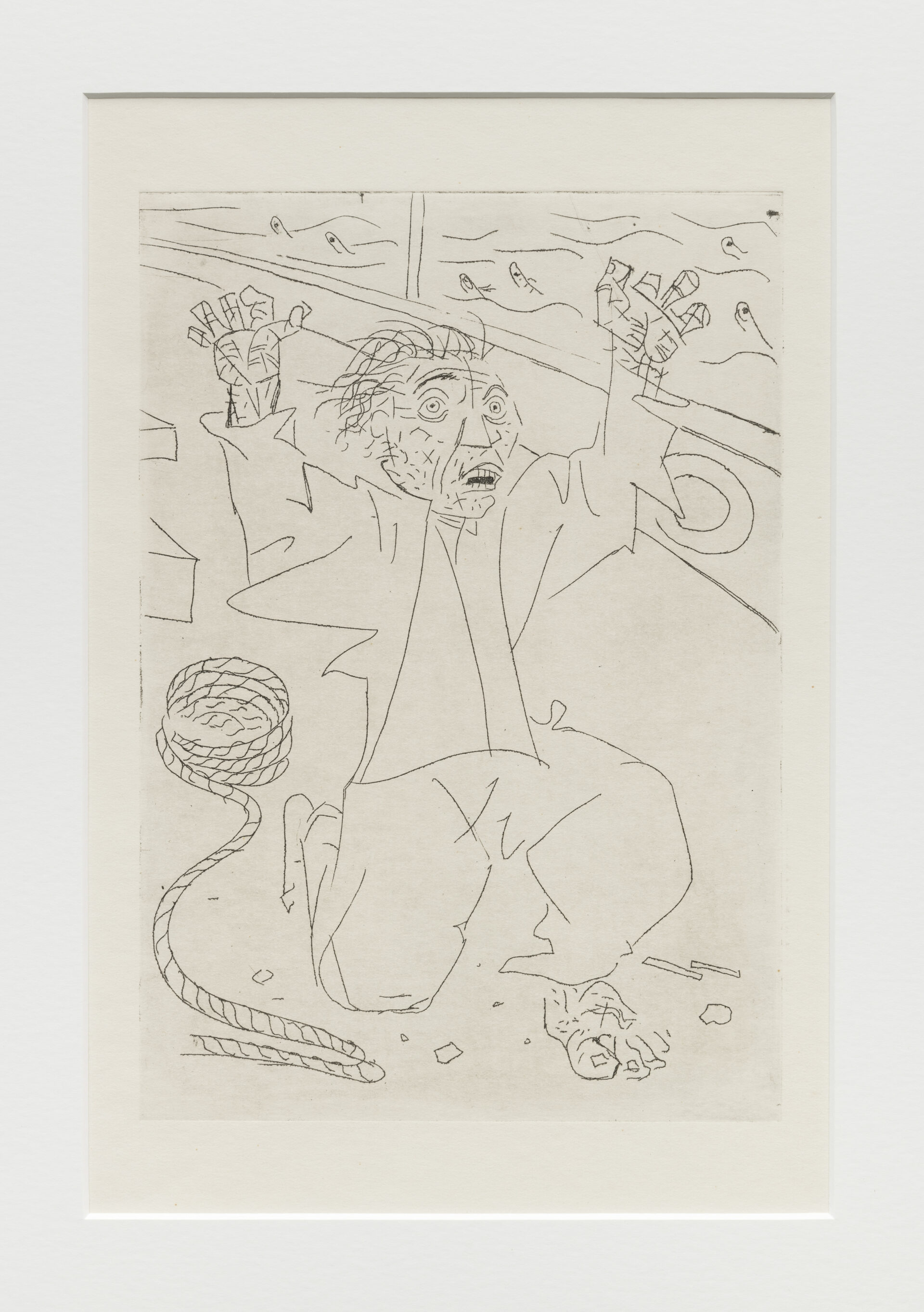

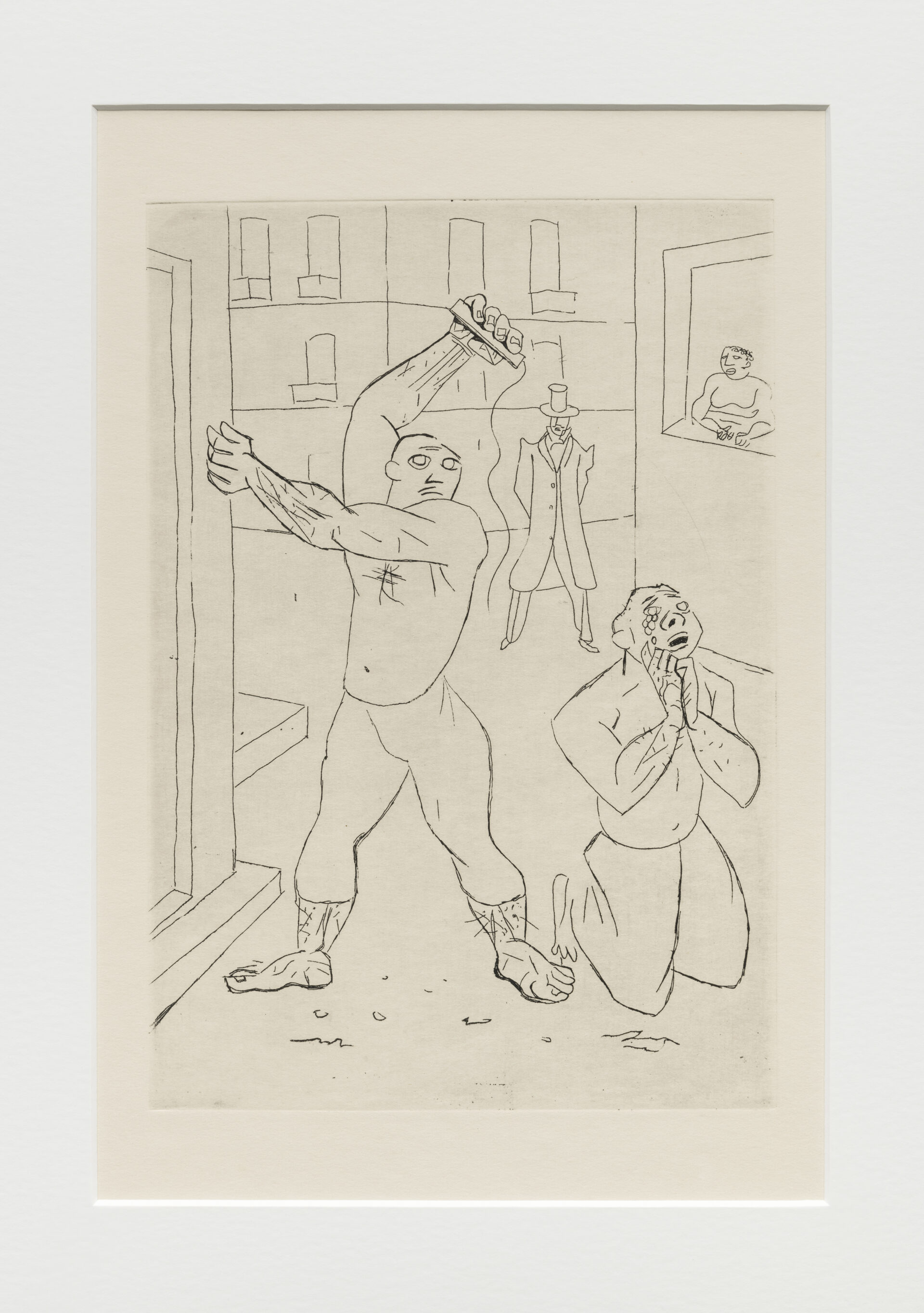

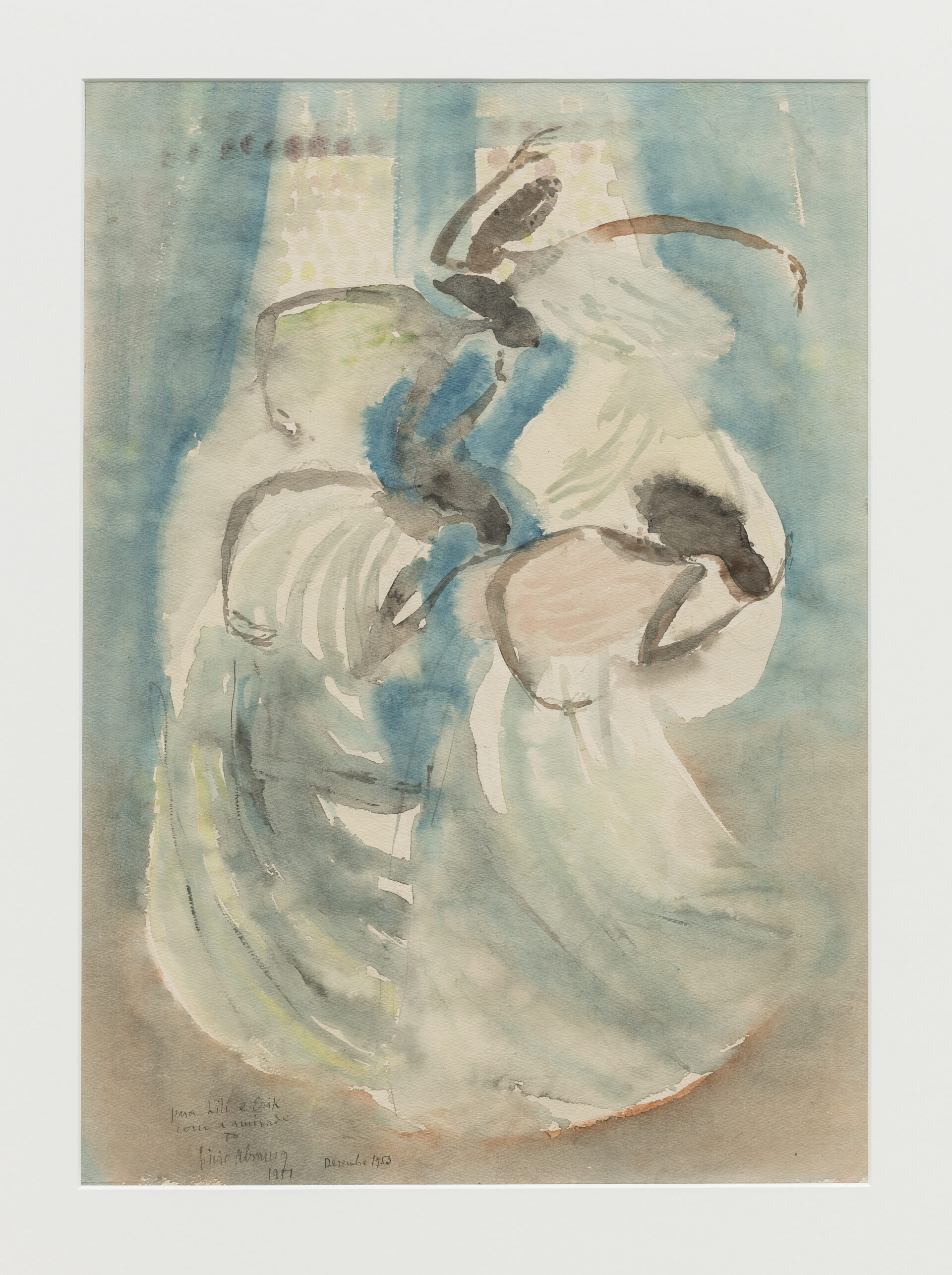

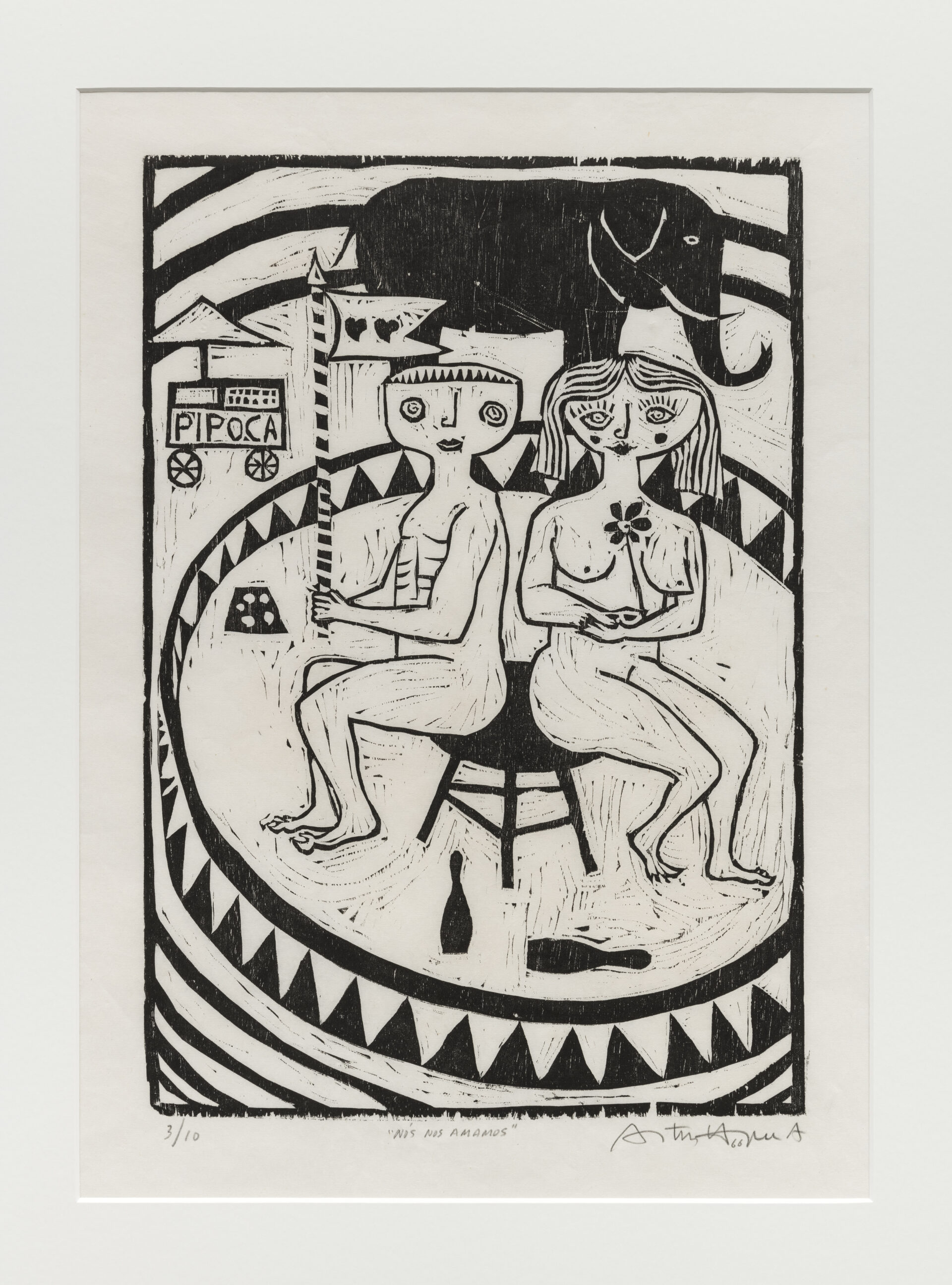

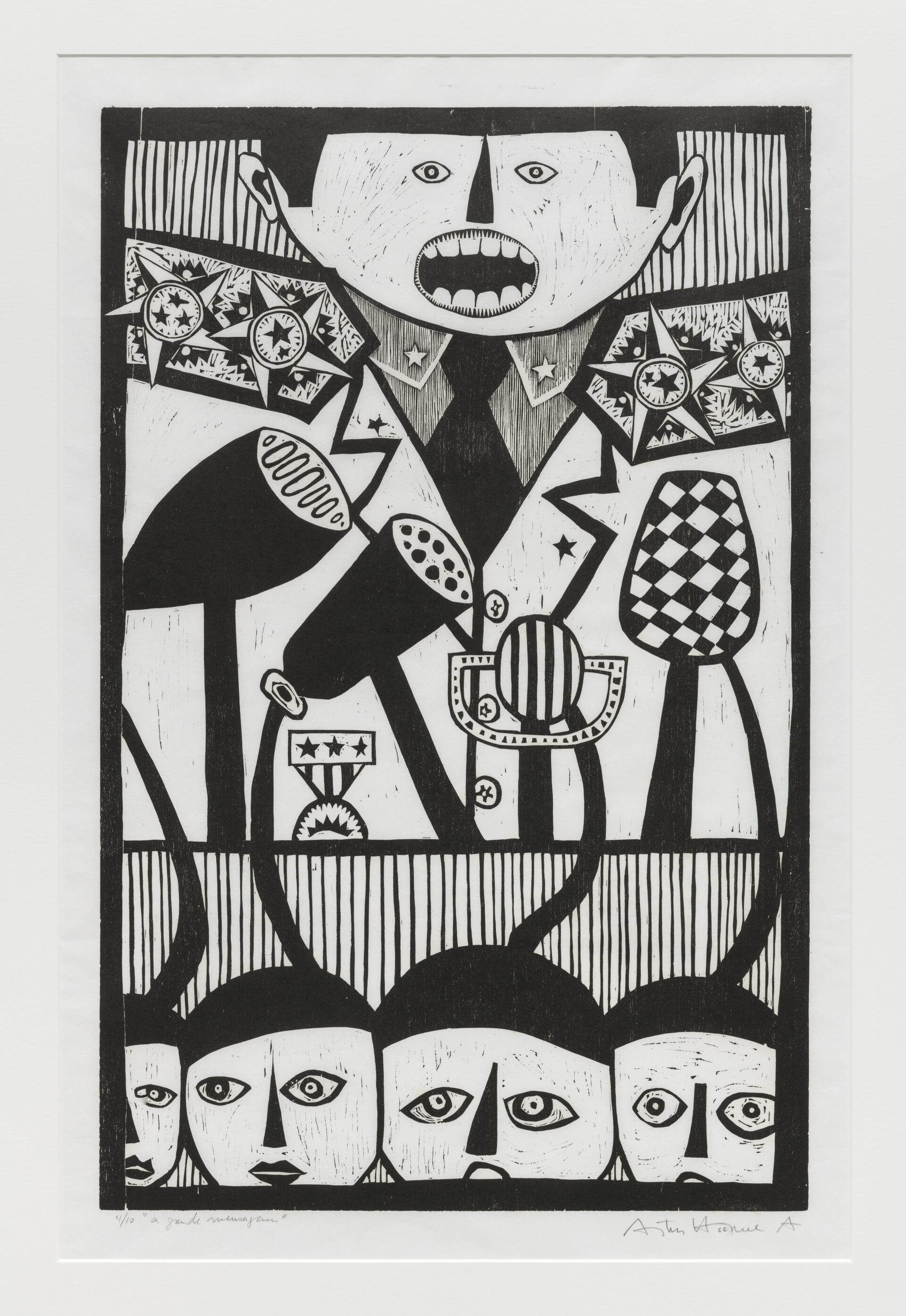

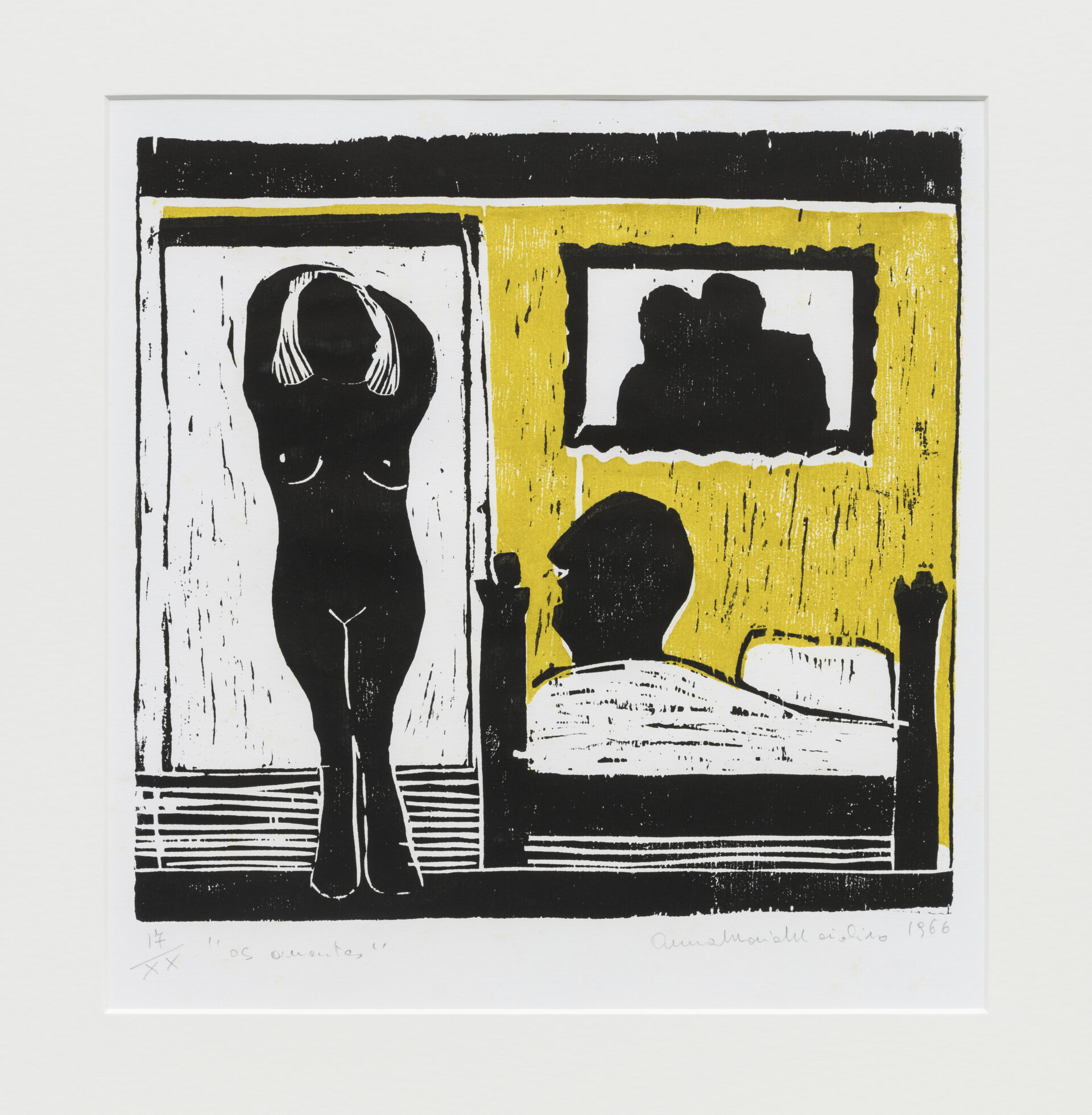

situações dinâmicas. Nas gravuras de Candido Portinari, que ilustraram uma edição especial

de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, vemos uma série de cenas com personagens do romance; seus gestos, vestimentas e interações parecem sugerir, mesmo sem a presença do texto, as relações que se estabelecem entre eles. Na pintura de Heitor dos Prazeres e nas aquarelas de Lívio Abramo, as diferentes posturas corporais, além dos vestidos e saias esvoaçantes, impregnam de dinamicidade as imagens de dança. Os trabalhos de Ismael Nery, Anna Maria Maiolino, Antonio Henrique Amaral e Marco Paulo Rolla apresentam corpos que sugerem relações de intimidade a partir de perspectivas diferentes, ora mais simbólicas, ora mais literais. As pinturas de Rubens Gerchman e Claudio Tozzi introduzem relações de ordem social e política,

acentuadas pelo contexto nacional de ditadura militar no período em que foram realizadas. Os

retratos de Flávio de Carvalho e Samson Flexor dialogam com questões da representação de

uma identidade, utilizando-se da fragmentação cubista como estratégia visual da subjetividade.

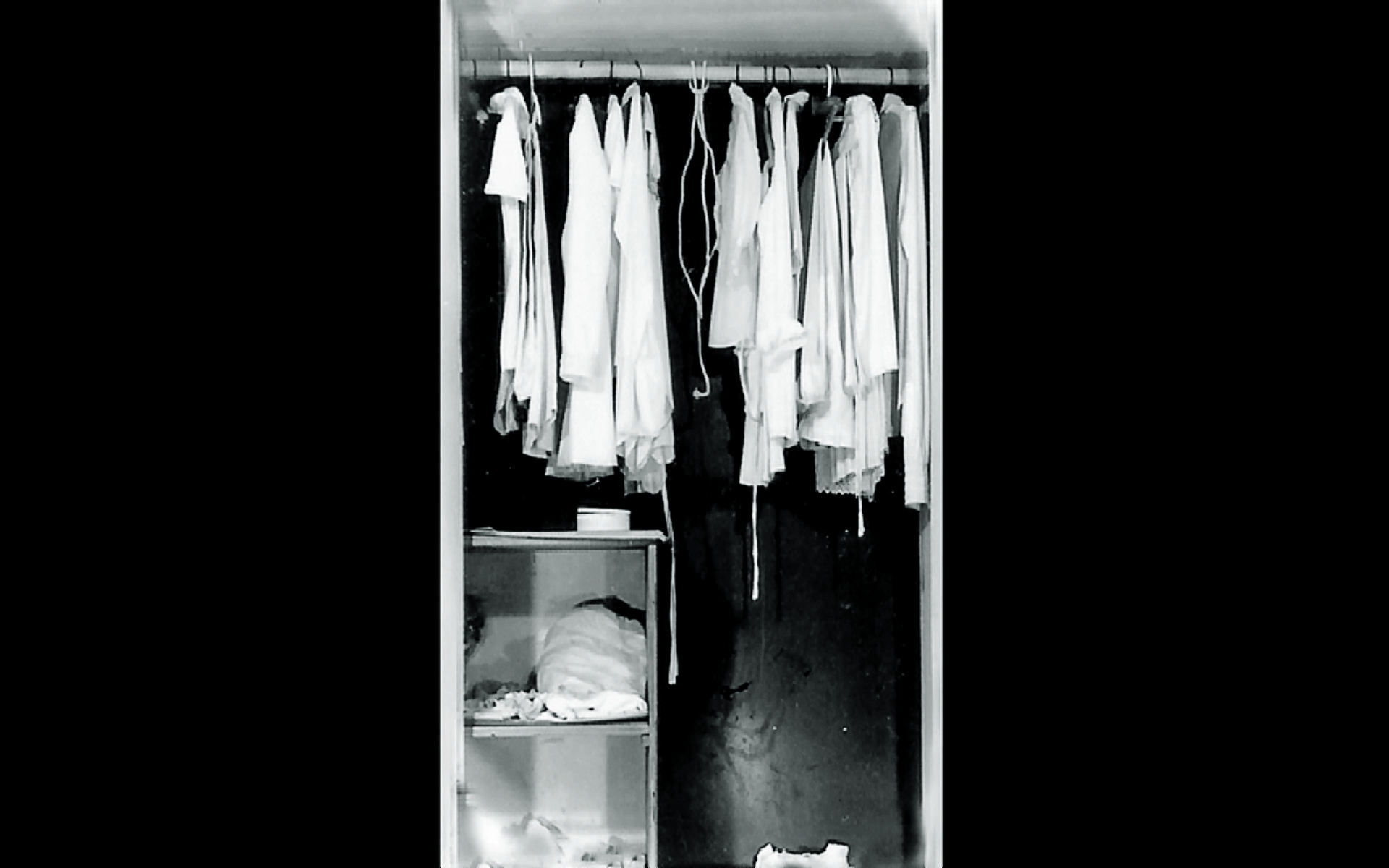

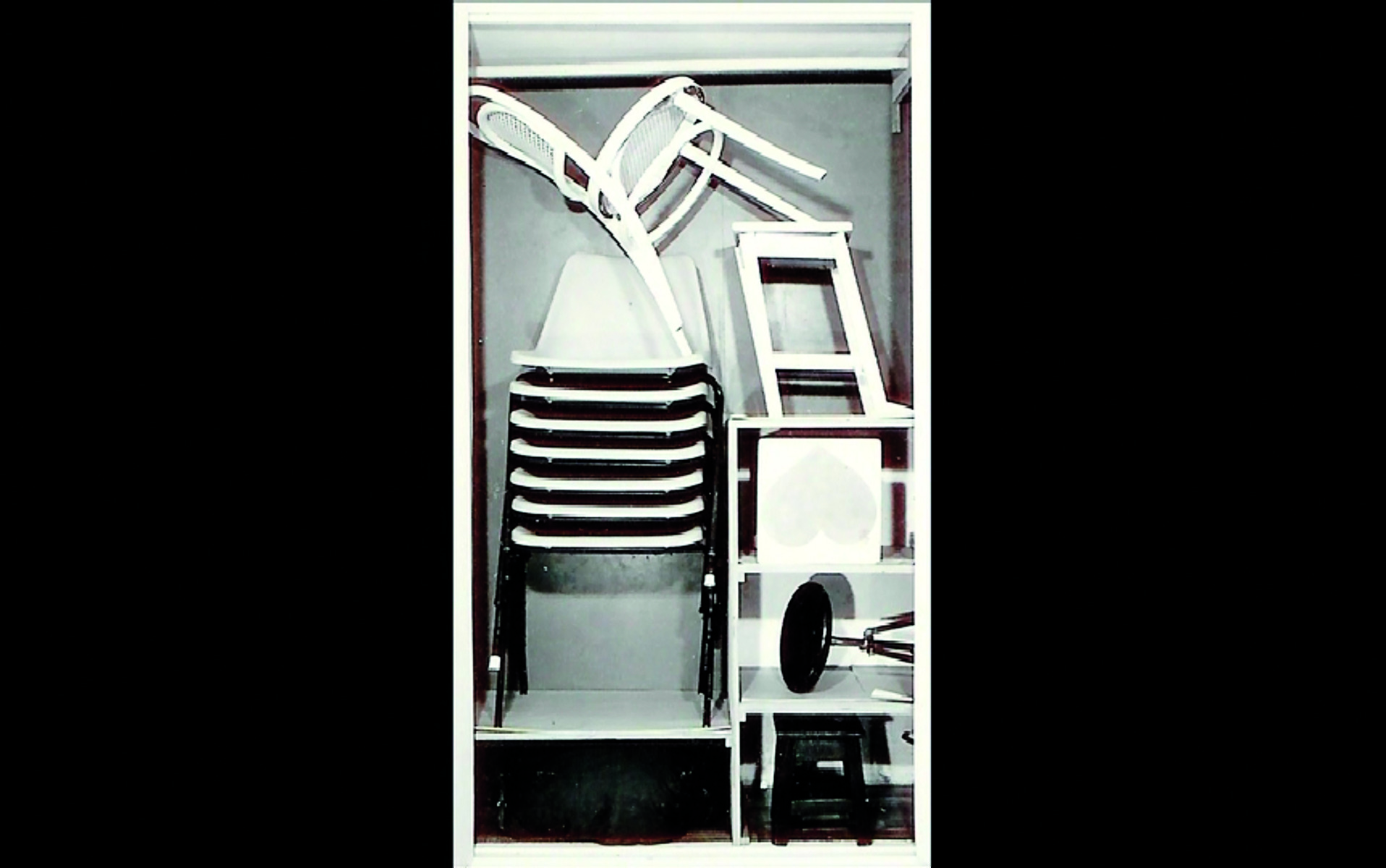

As obras de Letícia Parente, Ana Maria Tavares e Tunga não apresentam corpos, mas aludem

à sua presença quando refletimos sobre a funcionalidade dos objetos retratados.

água-forte sobre papel [etching on paper], aprox. 40 x 30 cm cada [each] Aquisição [Acquired by] MAM São Paulo, 1996 Direito de reprodução gentilmente cedido por João Candido Portinari.

[Reproduction rights kindly granted by João Candido Portinari.].

óleo sobre tela [oil on canvas], 119 x 168 x 8 cm Obra inacabada: esta foi a última pintura em que o artista trabalhou antes de seu falecimento. [Unfinished work: this was the last painting the artist

worked on before his death.] Doação [Donated by] Elisabeth Di Cavalcanti, 1977 © Di Cavalcanti / AUTVIS, Brasil, 2025.

Nu no chuveiro [Nude in the Shower], 1955 óleo sobre tela [oil on canvas], 61 x 46 cm Espólio [Estate of] Maria da Glória Lameirão de Camargo Pacheco e [and] Arthur Octávio de Camargo Pacheco, 1996.

óleo sobre tela [oil on canvas], 50,2 x 61,3 cm Doação [Donated by] Iracema Arditi, 1972.

Doação artista [Donated by the artist], 1969.

Aquisição [Acquired by] MAM São Paulo, 1968.

e [and] Arthur Octávio de Camargo Pacheco, 1996.

Doação [Donated by] Erik Svedelius, 1995.

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2019.

Troféu [Trophy], 1984 cobre [copper], 8 x 119 x 262 cm

Aquisição [Acquisition]: Fundo para aquisição de obras para o acervo MAM São Paulo

[Fund for acquisition of works for the MAM São Paulo collection] – Banco Itaú S.A., 1999

© Instituto Tunga, Rio de Janeiro.

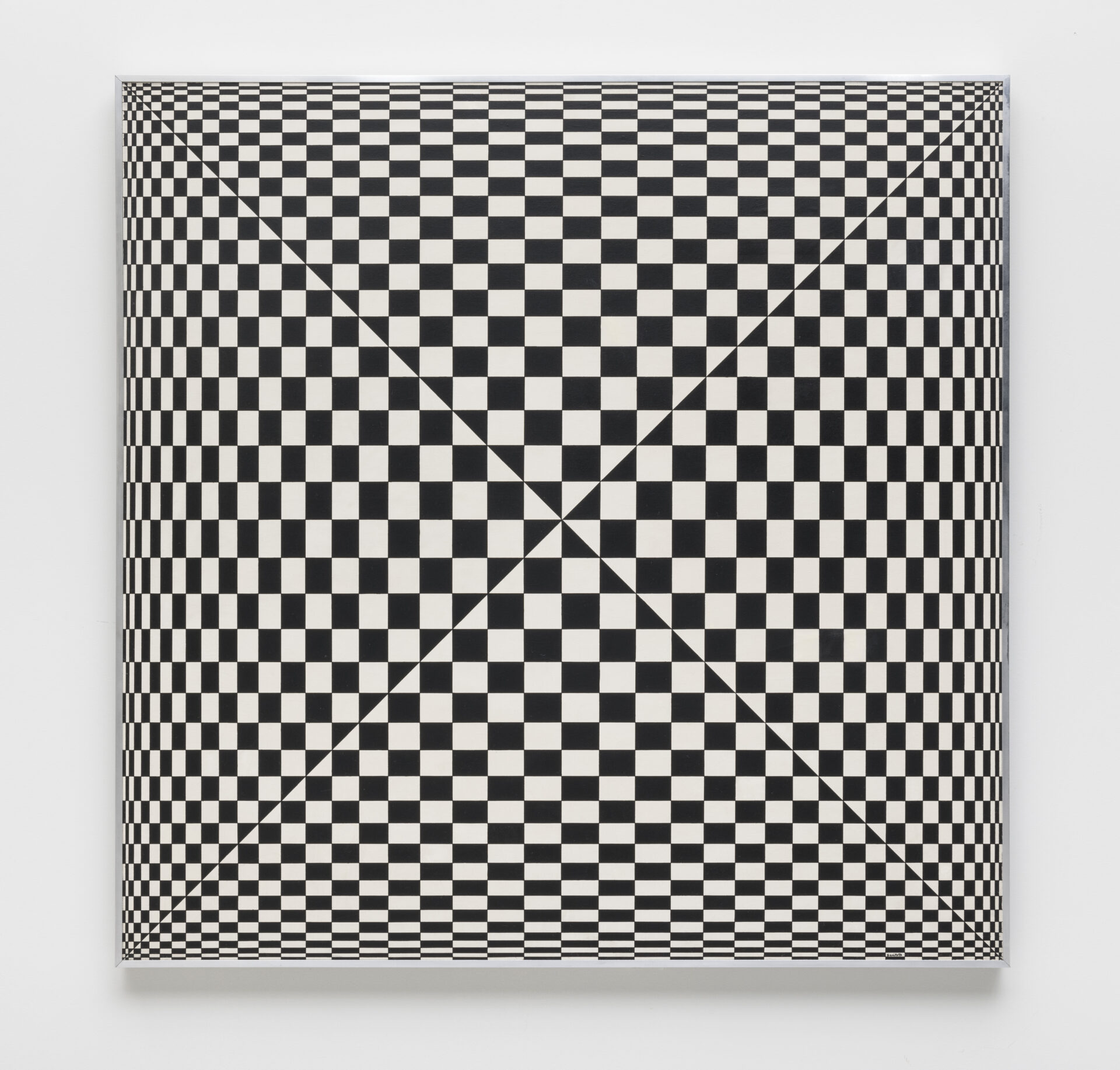

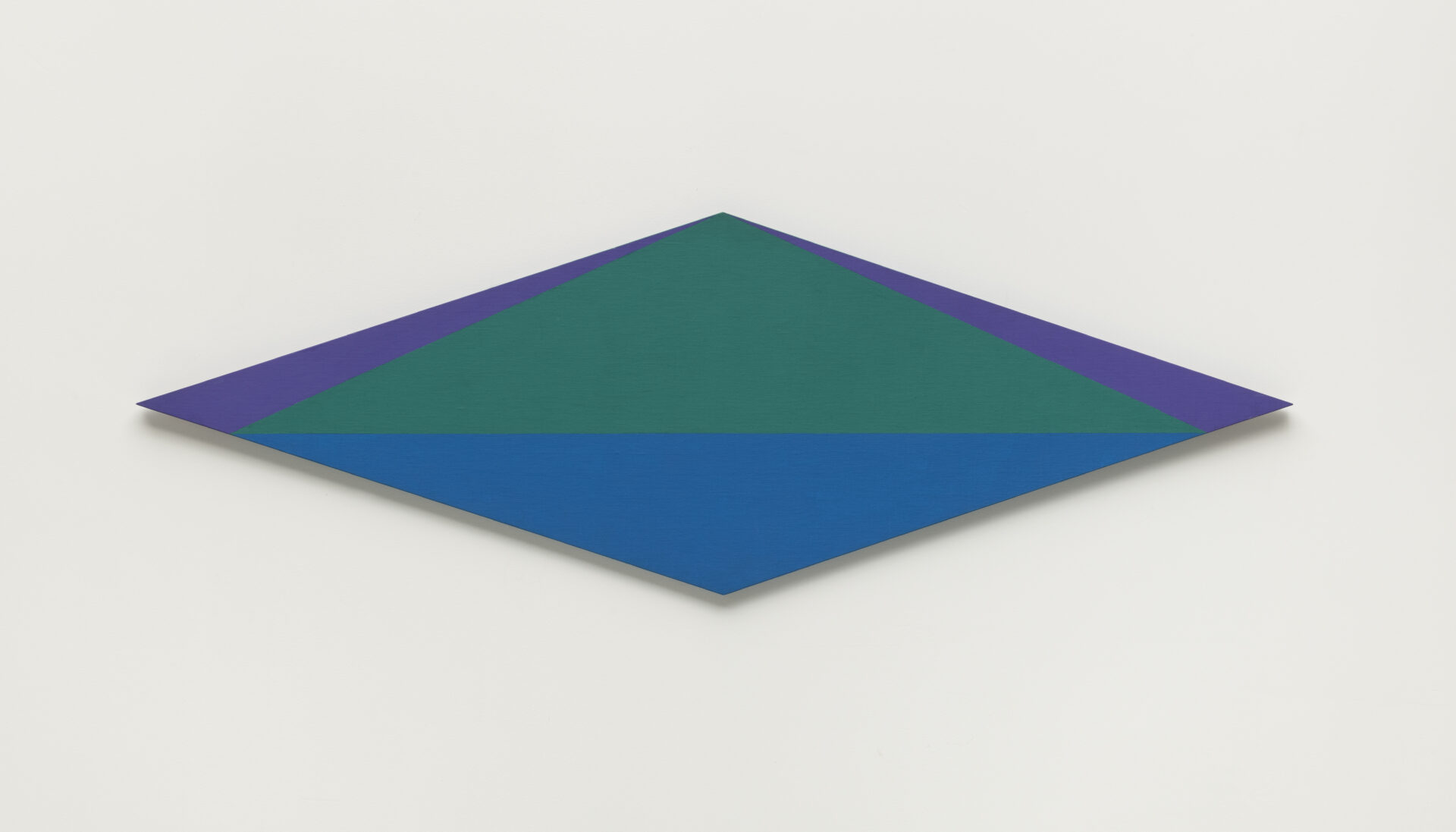

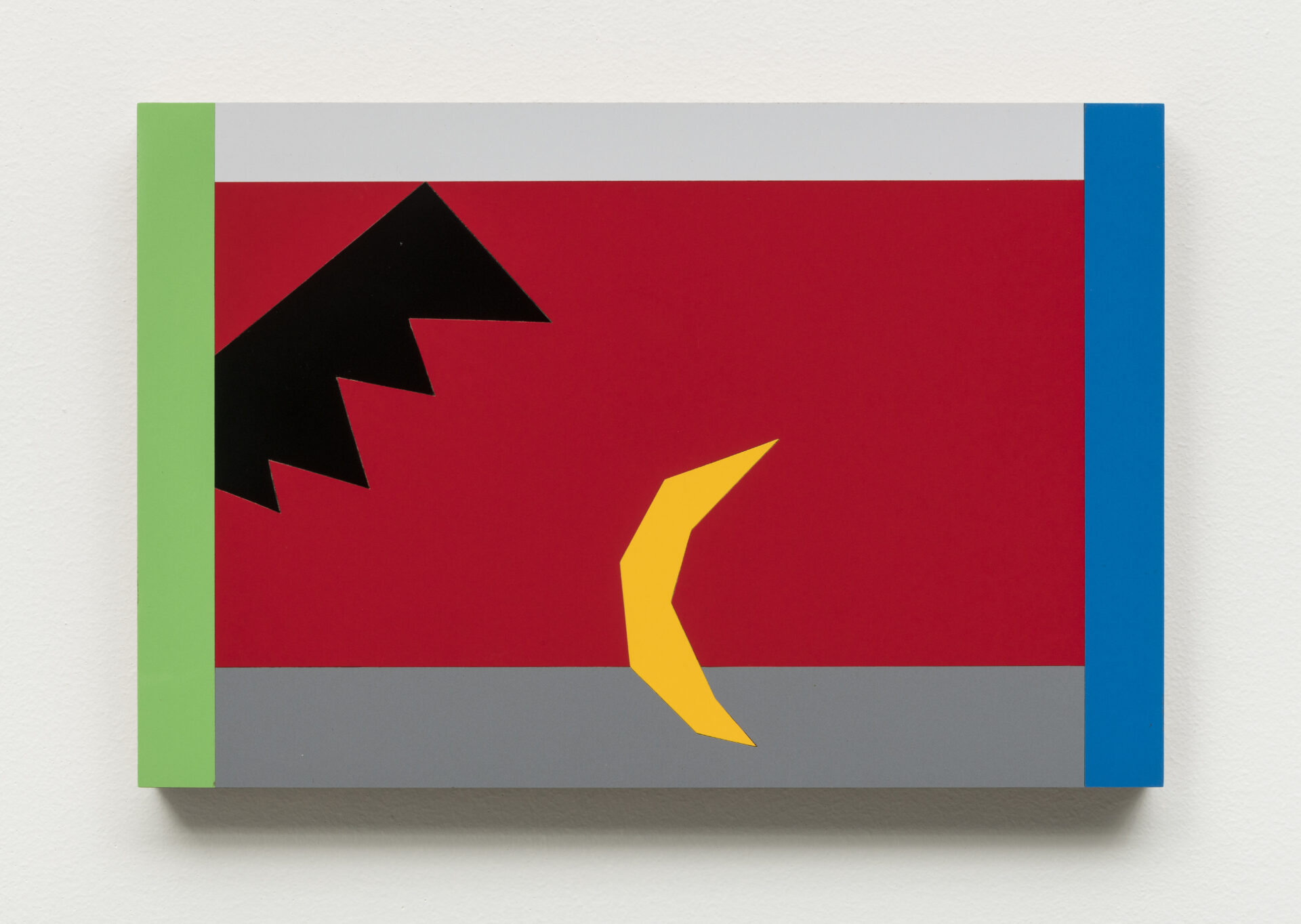

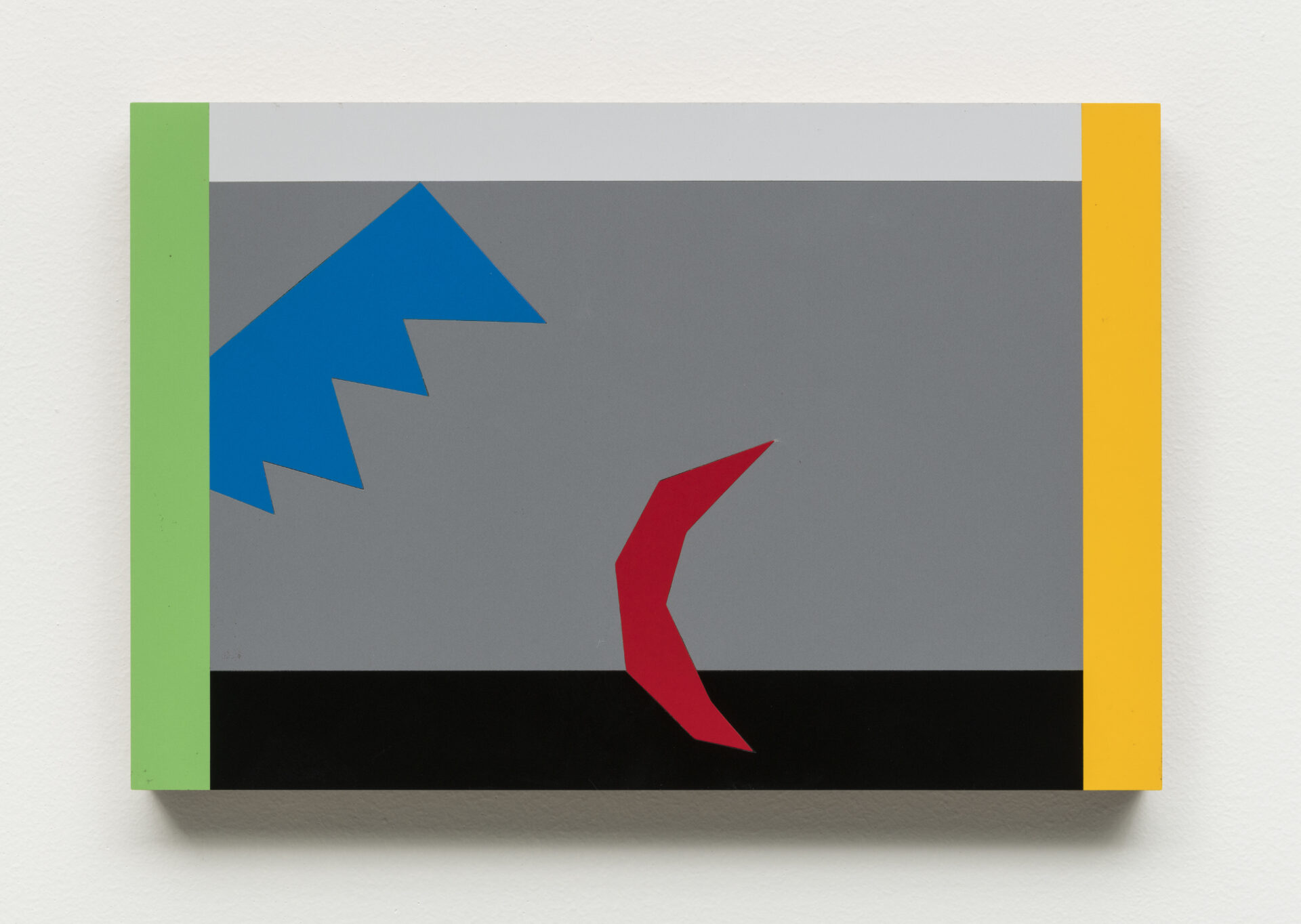

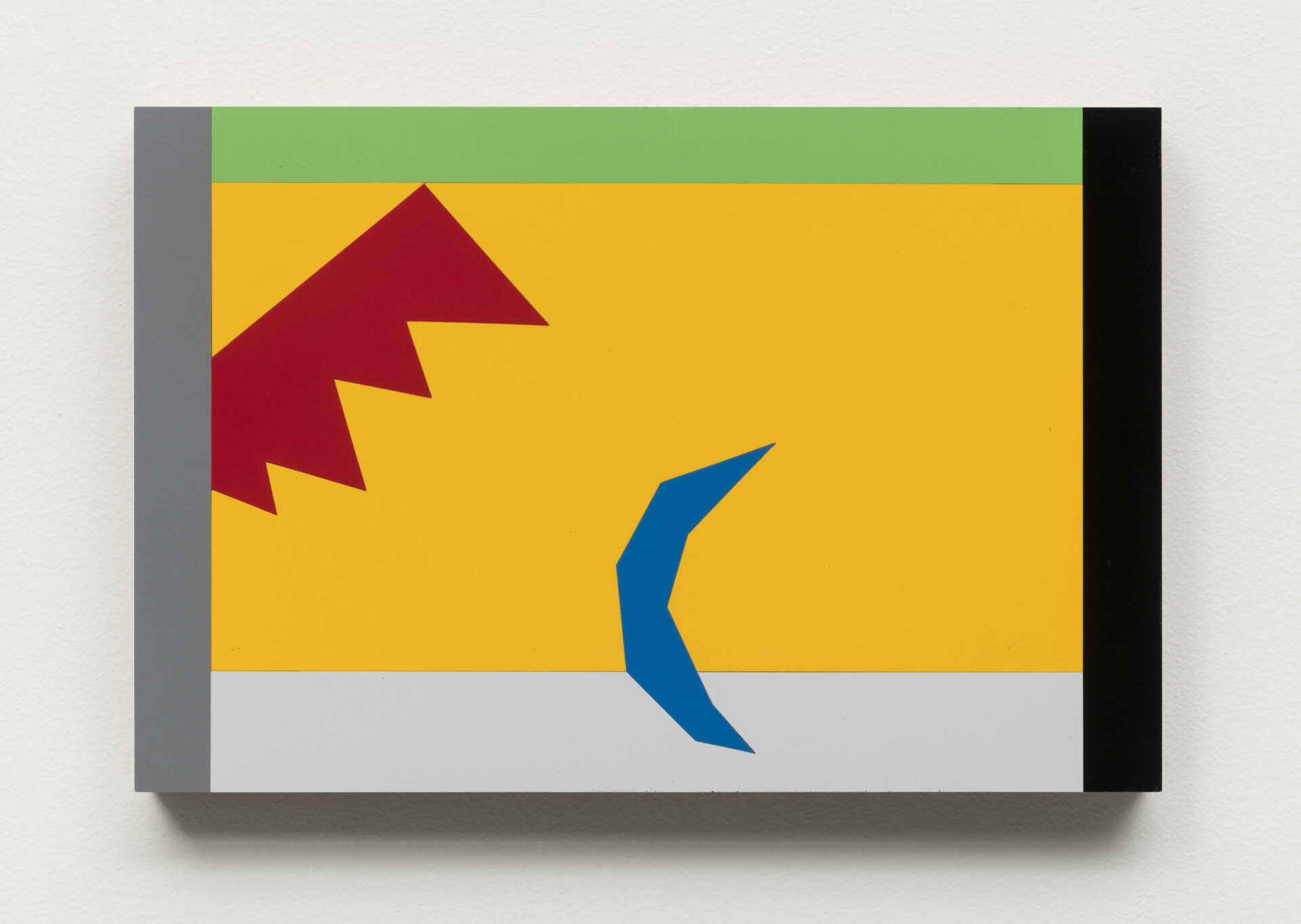

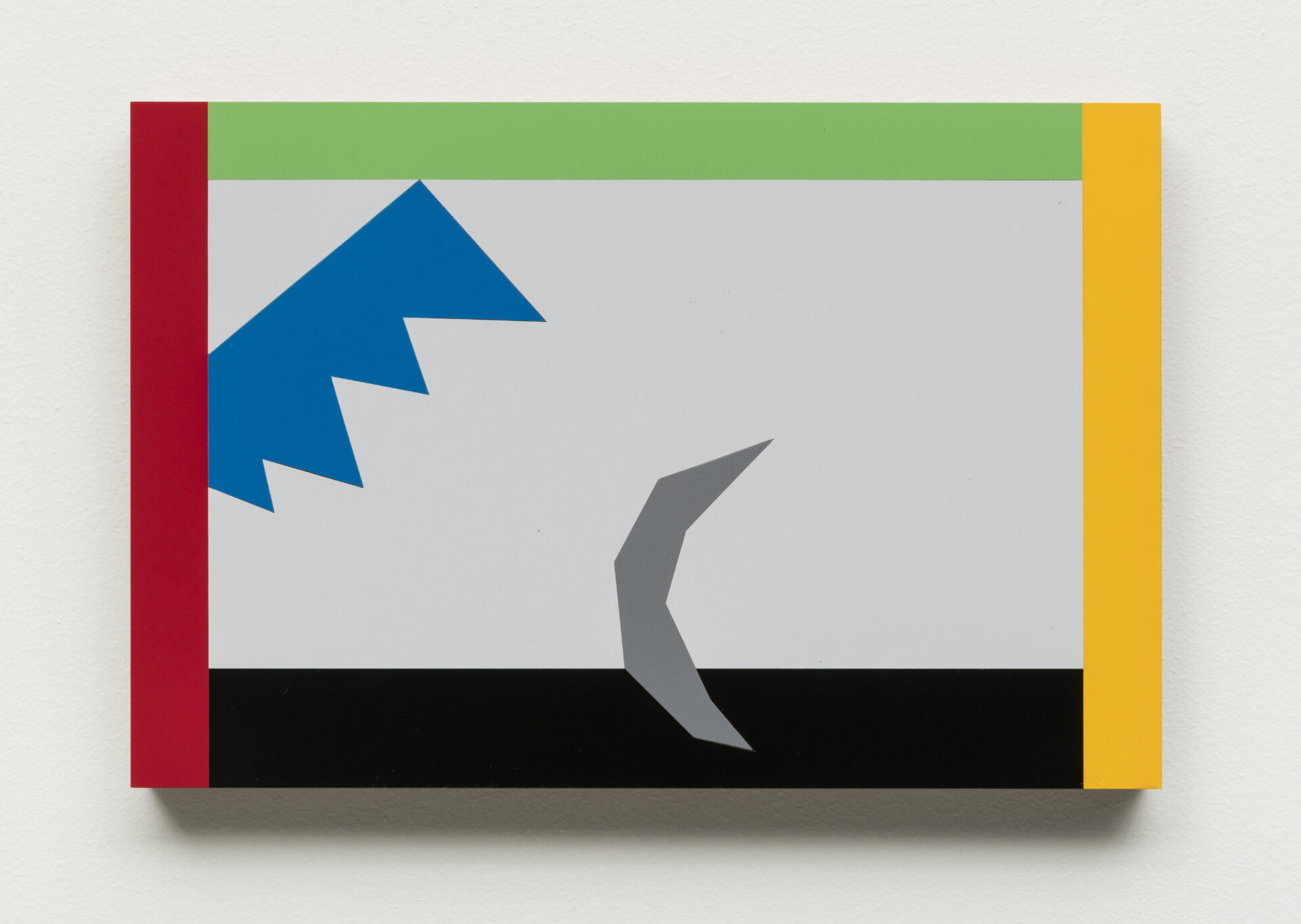

Formas de construir e romper.

As formas de representação do corpo humano na arte moderna e contemporânea sugerem

que as relações que estabelecemos a partir e através dele são repletas de jogos de poder.

Algumas dessas relações ocorrem naturalmente, como as afetivas e familiares, enquanto outras

resultam de condições e contextos específicos de aproximação e afastamento de corpos em

situações dinâmicas. Nas gravuras de Candido Portinari, que ilustraram uma edição especial

de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, vemos uma série de cenas com personagens do romance; seus gestos, vestimentas e interações parecem sugerir, mesmo sem a presença do texto, as relações que se estabelecem entre eles. Na pintura de Heitor dos Prazeres e nas aquarelas de Lívio Abramo, as diferentes posturas corporais, além dos vestidos e saias esvoaçantes, impregnam de dinamicidade as imagens de dança. Os trabalhos de Ismael Nery, Anna Maria Maiolino, Antonio Henrique Amaral e Marco Paulo Rolla apresentam corpos que sugerem relações de intimidade a partir de perspectivas diferentes, ora mais simbólicas, ora mais literais. As

pinturas de Rubens Gerchman e Claudio Tozzi introduzem relações de ordem social e política,

acentuadas pelo contexto nacional de ditadura militar no período em que foram realizadas. Os retratos de Flávio de Carvalho e Samson Flexor dialogam com questões da representação de uma identidade, utilizando-se da fragmentação cubista como estratégia visual da subjetividade. As obras de Letícia Parente, Ana Maria Tavares e Tunga não apresentam corpos, mas aludem à sua presença quando refletimos sobre a funcionalidade dos objetos retratados.

Composição [Composition], 1948 óleo sobre amianto [oil on asbestos], 43,4 x 58 cm Aquisição [Acquisition]: Fundo para aquisição de obras para o acervo MAM São Paulo [Fund for acquisition of works for the MAM São Paulo collection] – Banco Bradesco S.A., 1999.

Concreção 7959 [Concretion 7959], 1979 óleo sobre tela [oil on canvas], 100 x 100 cm

Doação artista [Donated by the artist], 1979.

guache sobre papel cartão [gouache on cardpaper], 38,7 x 40,7 x 2 cm

Doação [Donated by] Milú Villela, 1998.

guache sobre papel cartão [gouache on cardpaper], 55,6 x 35,3 x 2 cm

Doação [Donated by] Milú Villela, 1998.

madeira revestida de laminado de fórmica [formica laminate-covered wood], 141,5 x 122,5 x 5 cm

Doação [Donated by] Cesar Luis Pires de Mello, 1992.

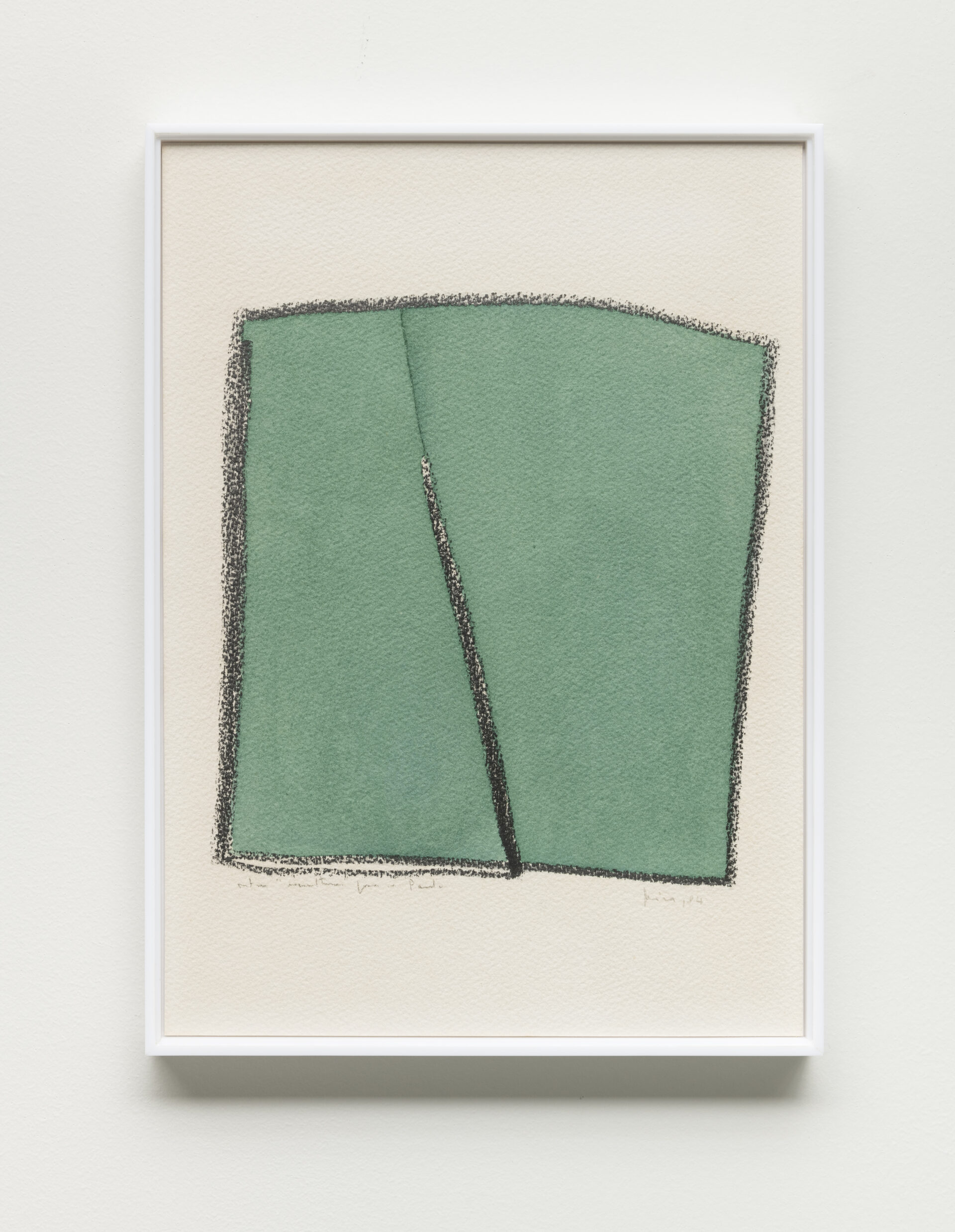

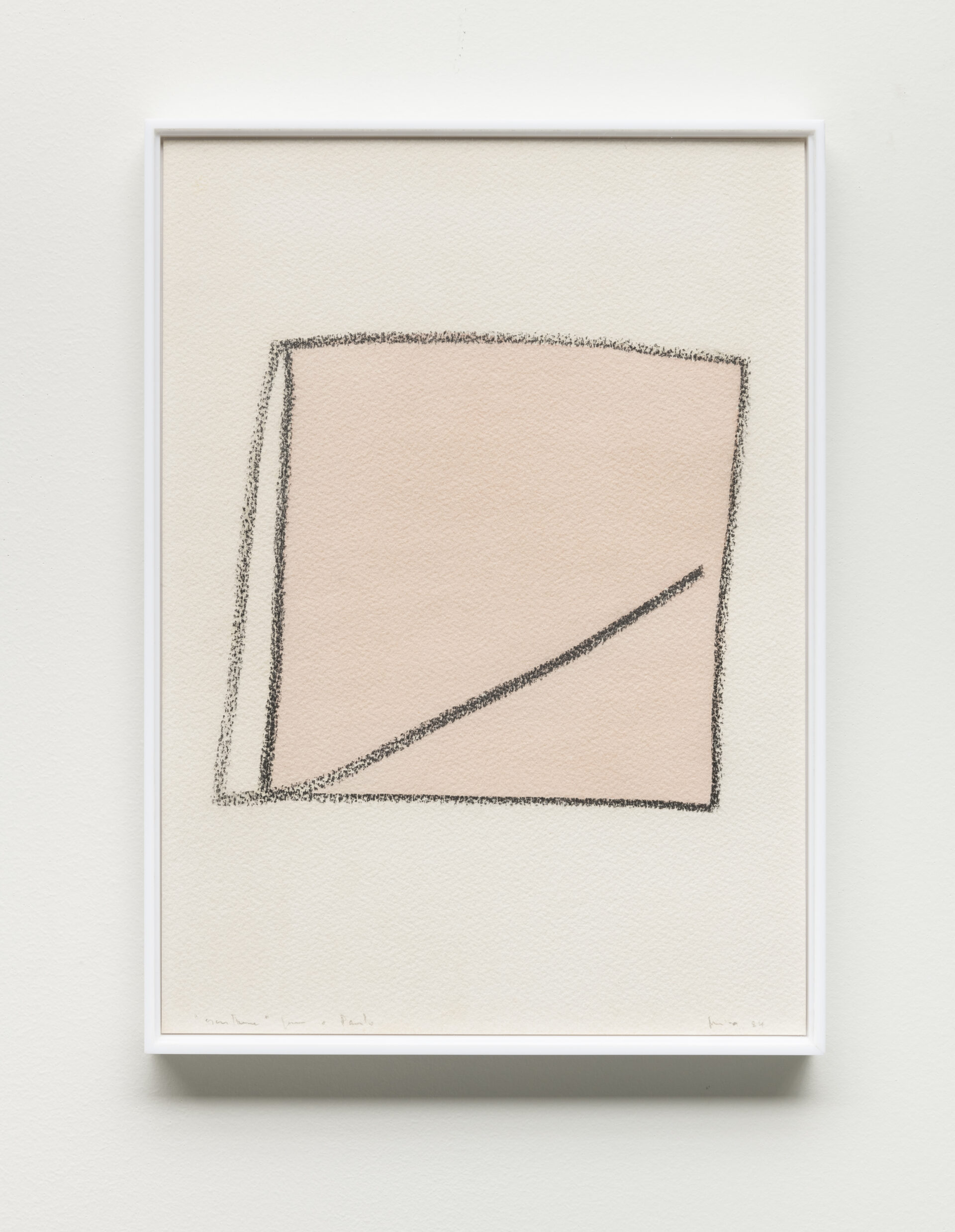

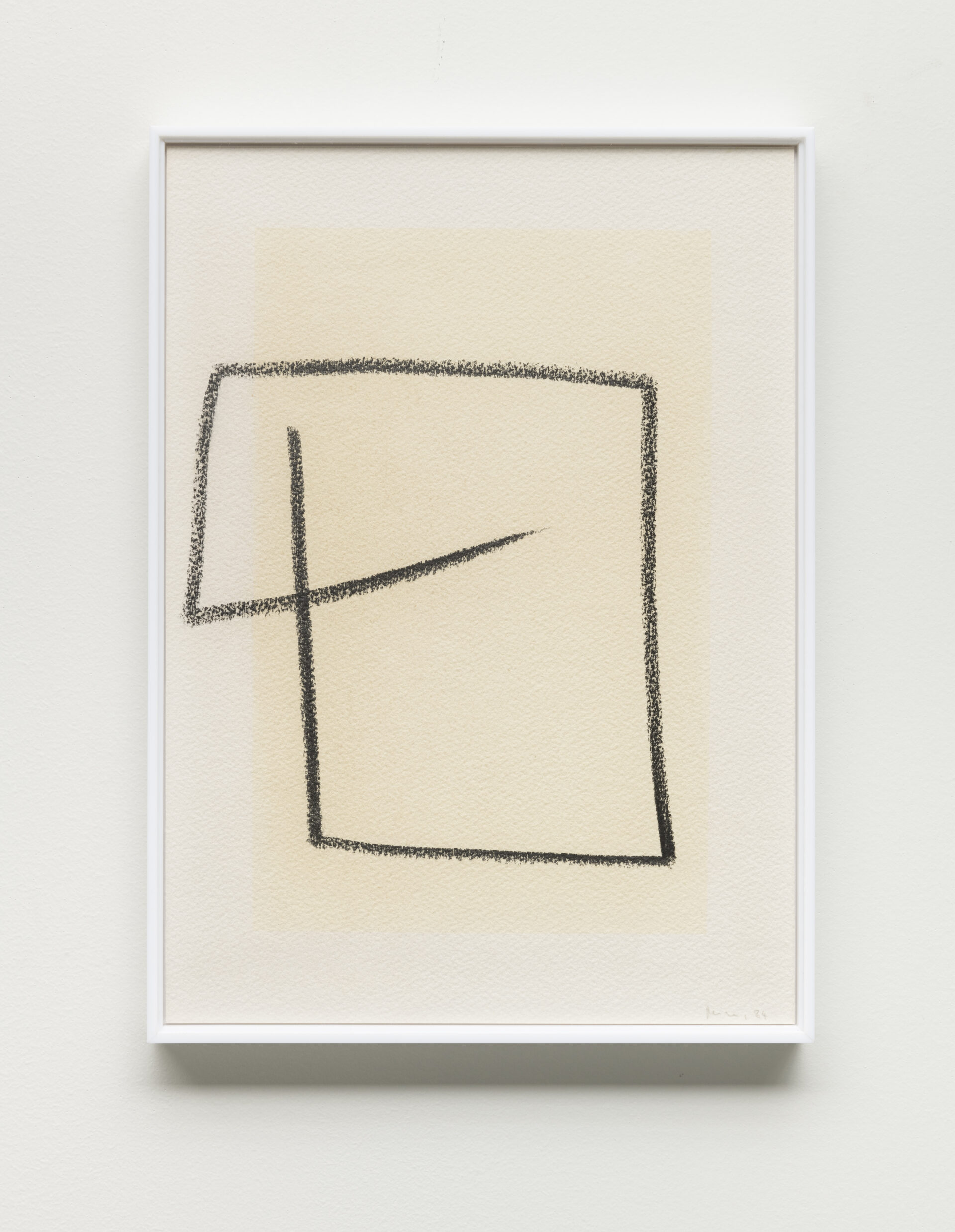

Sem título [Untitled], 1984 aquarela e bastão de óleo sobre papel [watercolor and oil stick on paper], 36,7 x 26,7 x 3 cm Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

Sem título [Untitled], 1984 aquarela e bastão de óleo sobre papel

[watercolor and oil stick on paper], 37 x 27 x 2,5 cm

Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

Sem título [Untitled], 1984 aquarela e bastão de óleo sobre papel

[watercolor and oil stick on paper], 36,8 x 26,9 x 2,5 cm

Doação [Donated by] Paulo Figueiredo, 2000.

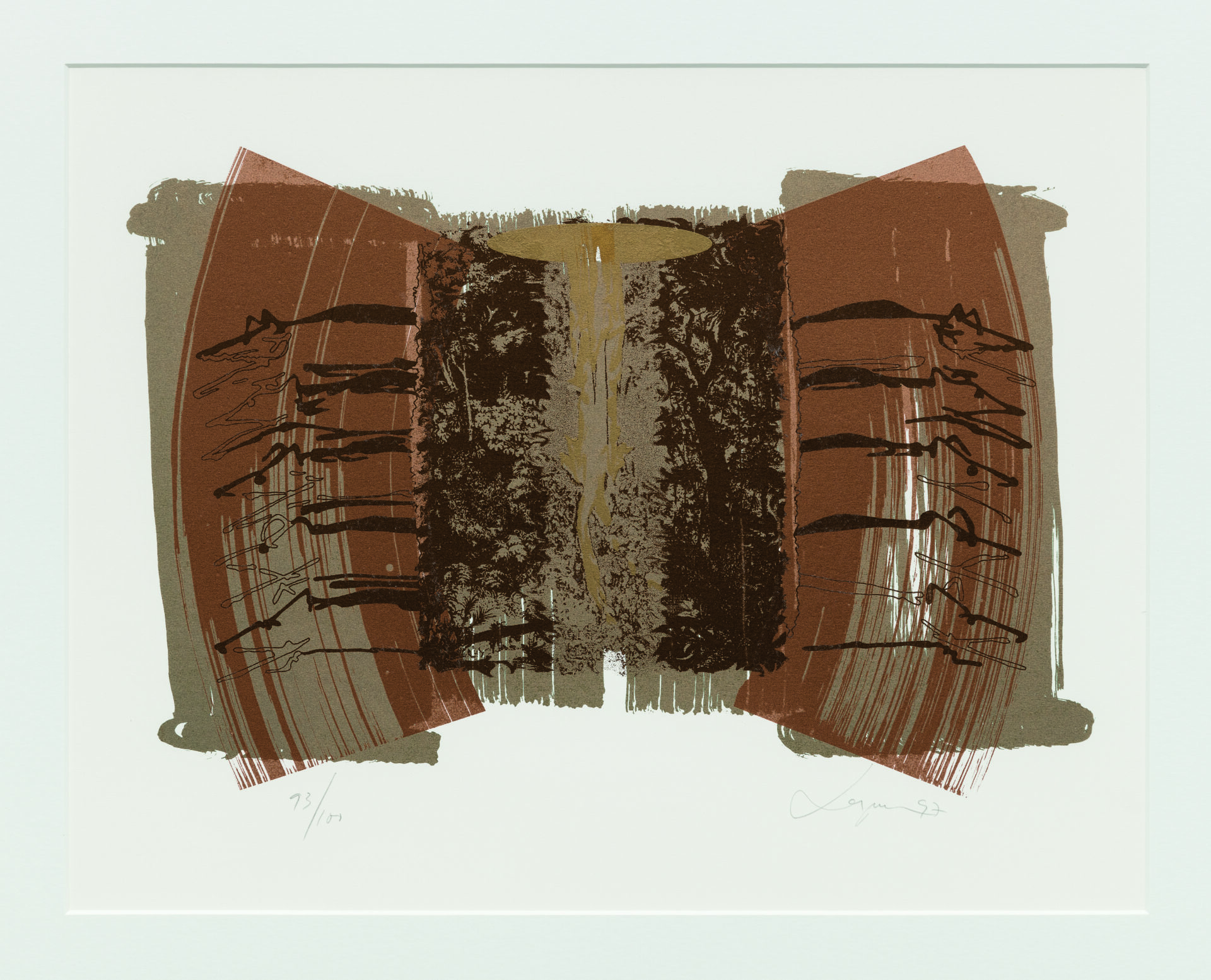

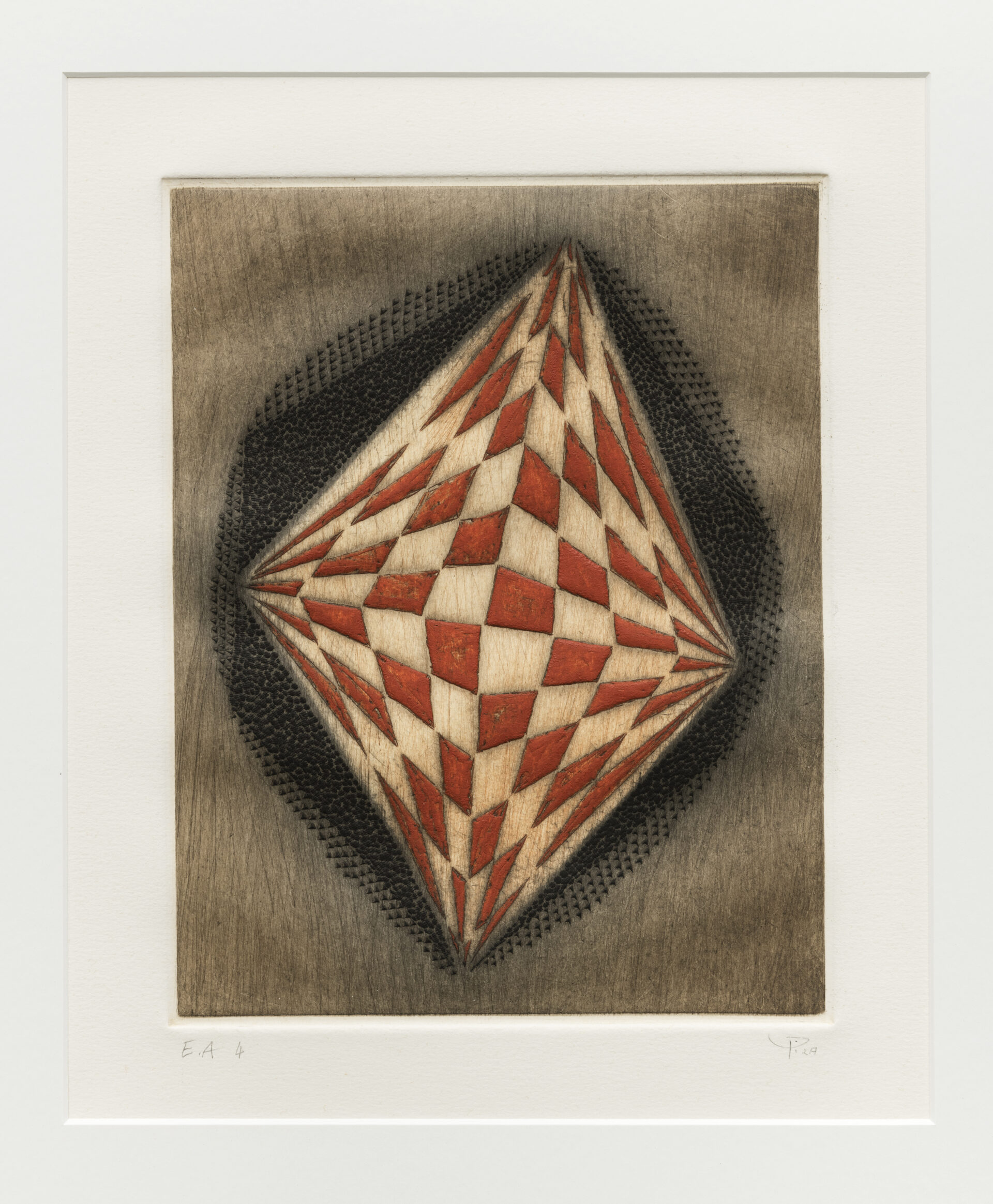

[full color engraving (gouge)], 56,5 x 38 cm

Doação [Donated by] Frederico Melcher, 1984.

Pluri-objeto [Multi-Object], 1967/1971 acrílica-vinílica sobre madeira [acrylic-vinyl on wood], 97 x 8 x 6,4 cm Doação [Donated by] José Paulo Domingues, 1973.

mármore de Carrara [Carrara marble], 103 x 60,2 x 30,2 cm

Aquisição [Acquisition]: Fundo para aquisição de obras para o acervo MAM São Paulo

[Fund for acquisition of works for the MAM São Paulo collection]

– Banco de Crédito de SP S.A./G. Zogb.

Luz-espaço: tempo de um movimento [Light-Space: Time of a Movement], 1953–55

alumínio anodizado e madeira [anodized aluminum and wood], 53,5 x 49,5 x 7,7 cm

Prêmio [Prize] Museu de Arte Moderna de São Paulo – Panorama 1978, 1978

Cortesia [Courtesy] ISISUF – Archivio Belloli-Vieira. Milani. Todos os direitos reservados

[All rigths reserved].

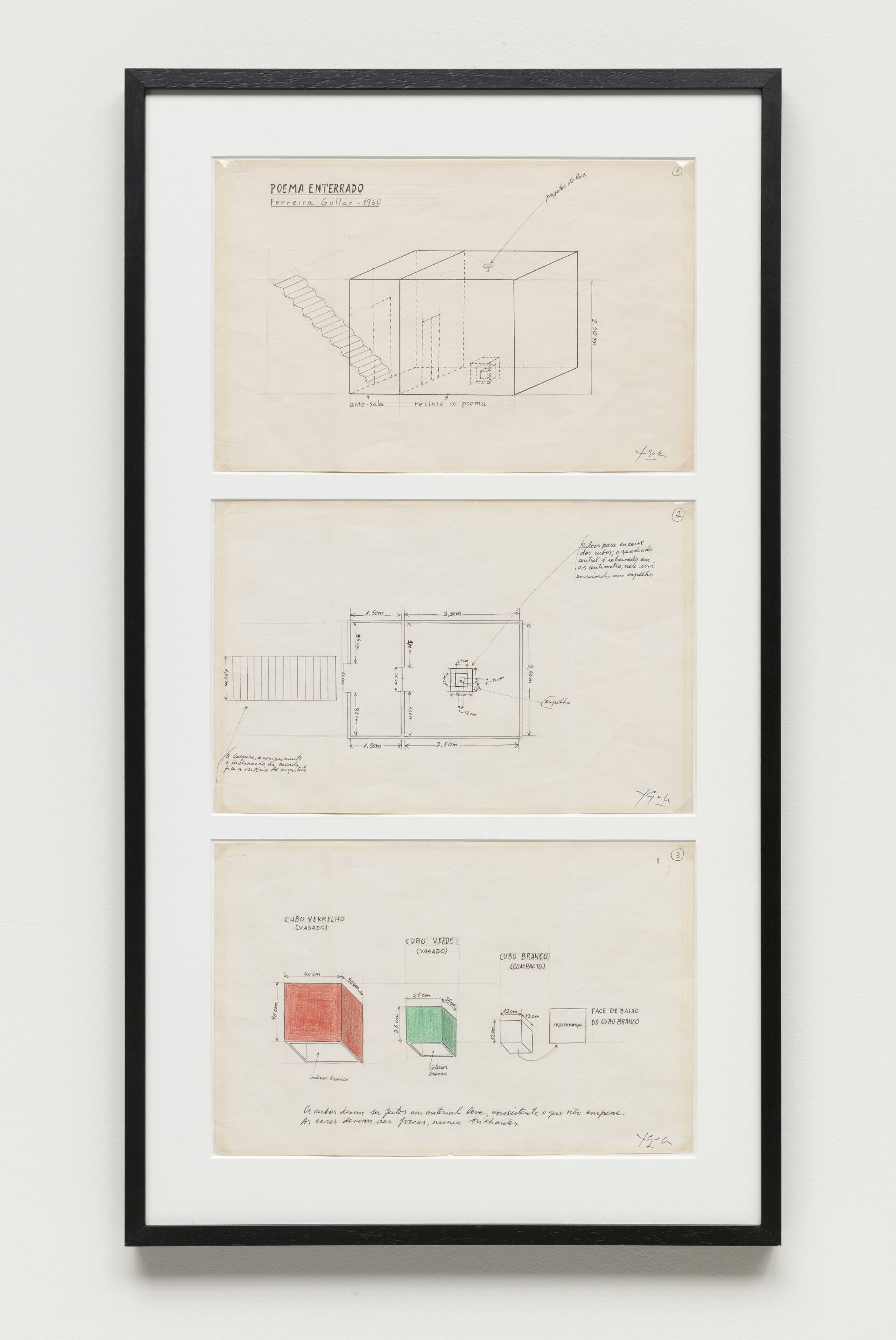

Poema enterrado [Buried Poem], 1960 grafite, lápis de cor e caneta esferográfica sobre papel (projeto) [graphite, colored pencil, and ballpoint on paper (project)], 21,4 x 33 cm (cada [each])

Doação [Donated by] Milú Villela, 1997.

madeira [wood], 100 x 117 cm

Aquisição [Acquired by] MAM São Paulo, 1999.

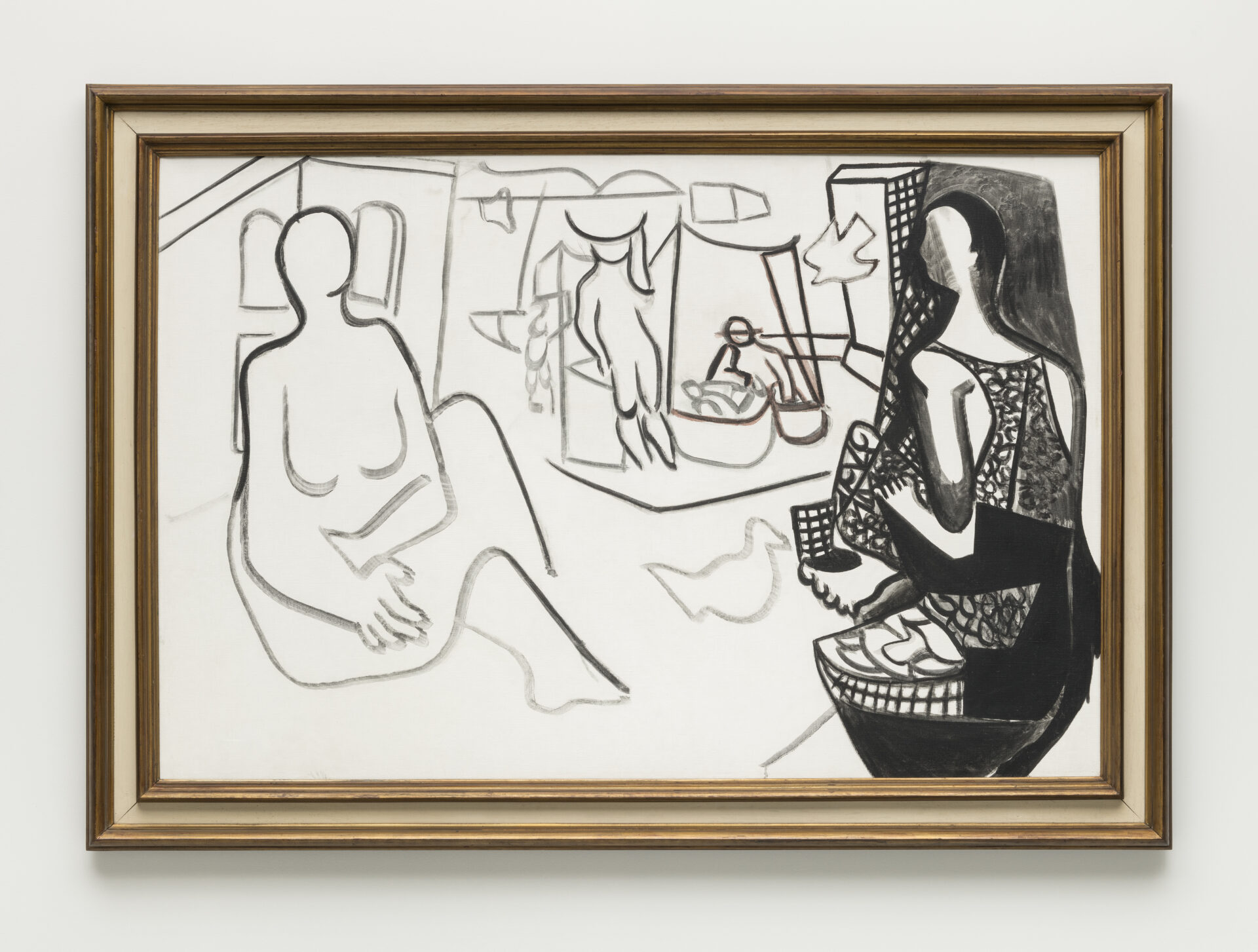

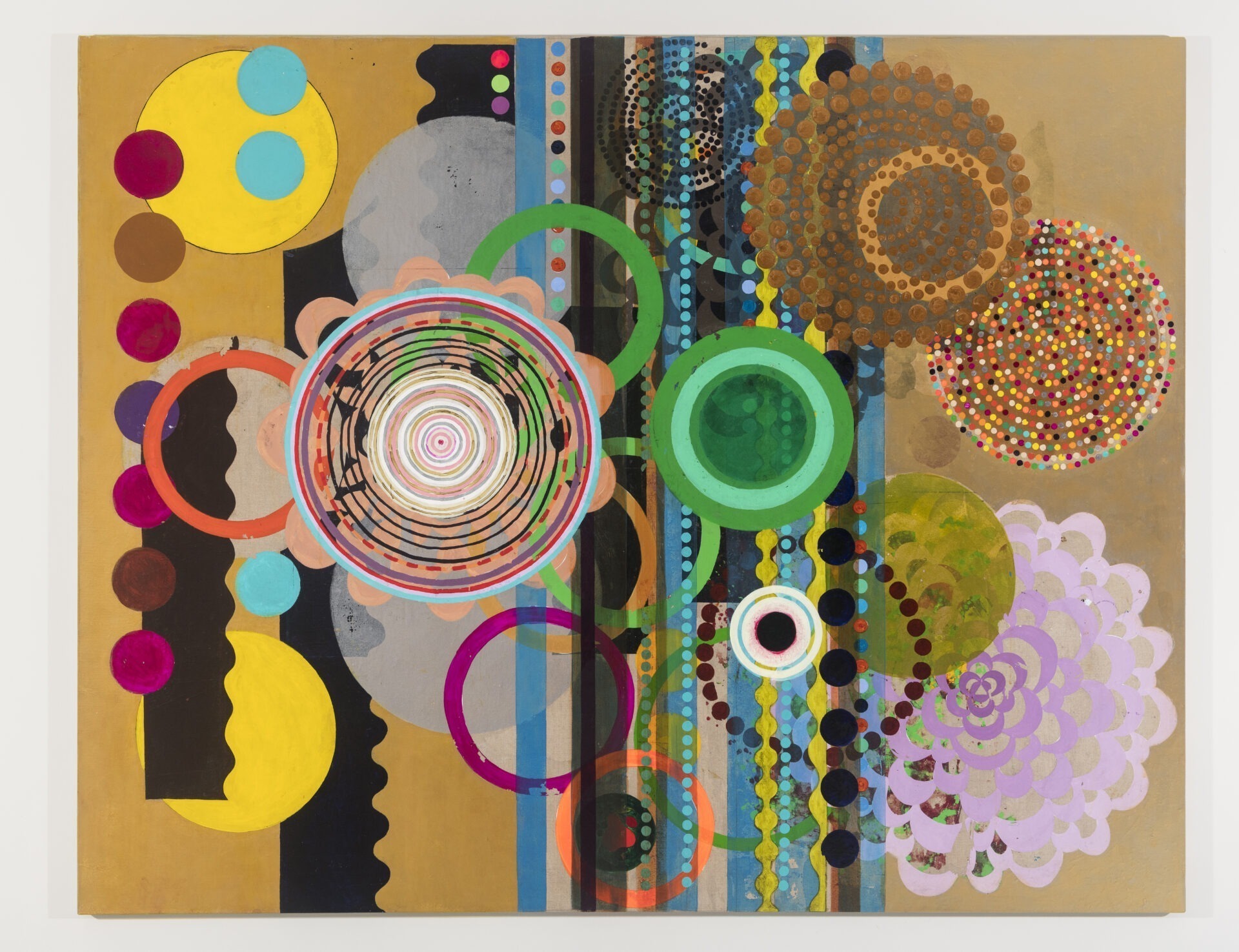

Fragmentos: gestos e abstrações.

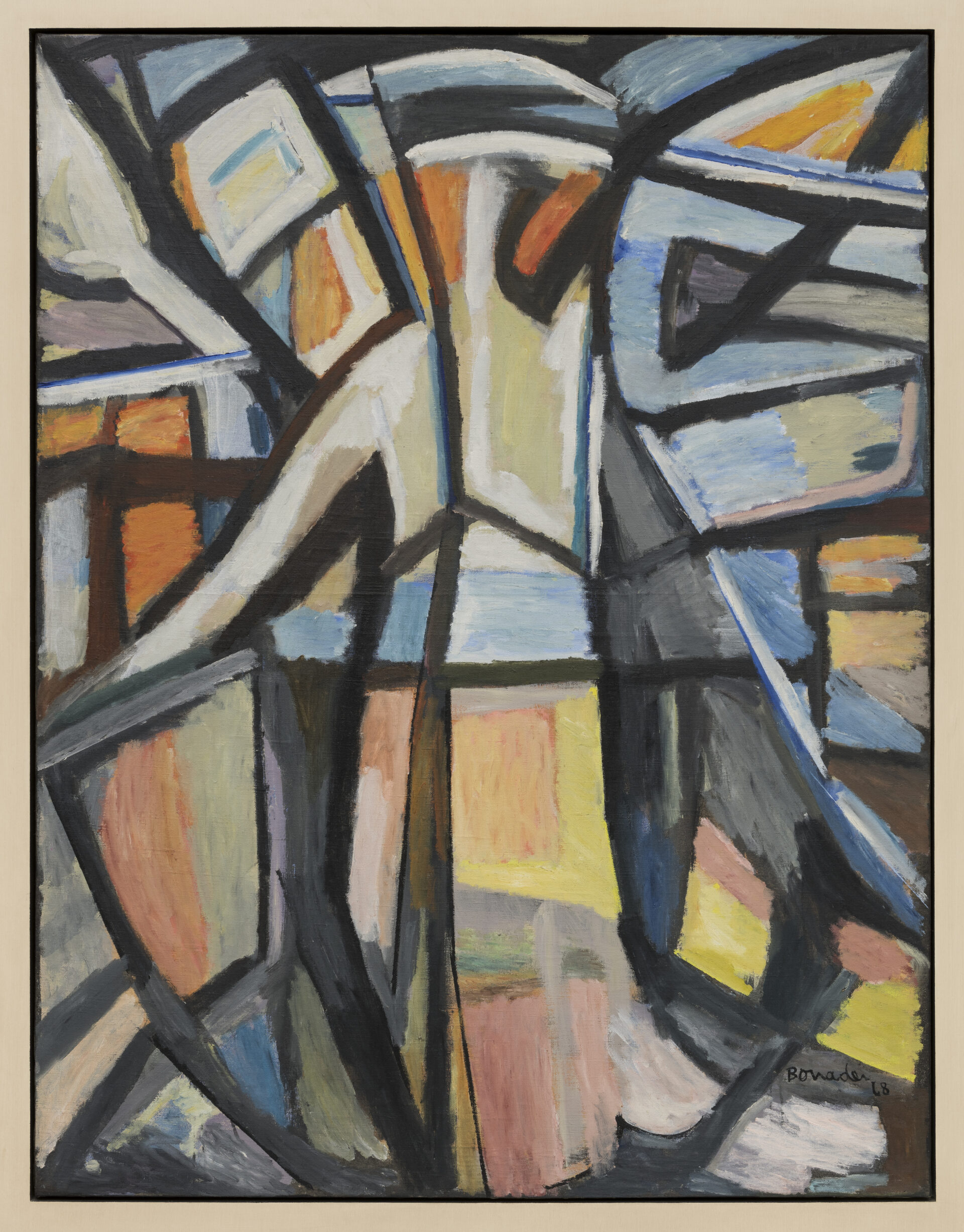

A arte moderna está intimamente ligada à abstração, que também é corrente entre artistas contemporâneos. Entre as origens da abstração na arte encontra-se, justamente, o recorte e a

fragmentação da natureza, ou seja, a ampliação de um fragmento até o ponto da perda da referência inicial. Nas pinturas de Aldo Bonadei não ocorre a representação ponto por ponto da realidade; nelas, elementos figurativos ligados ao gênero da natureza-morta convivem com abstrações geométricas. Já Antônio Henrique Amaral parte de um cacho de banana — uma espécie de ícone da identidade brasileira devido principalmente a ligações econômicas e culturais que vão de Carmen Miranda ao

tropicalismo — para selecionar um fragmento que pode ser apreendido como faixas verdes e amarelas. Os gestos delicados presentes nos desenhos de Sandra Cinto, feitos com caneta, ficam nessa zona nebulosa entre o figurativo e o abstrato, discussão que o MAM realiza desde a sua fundação na década de 1940. Beatriz Milhazes, recorrendo a cores vivas, se relaciona com o campo da colagem, fundindo padrões geométricos, formas circulares, mandalas e motivos florais. Obras como as de Flávio Shiró, Samson Flexor e Yves Klein transformam gestos em pinturas a partir do emprego do pincel, de tintas e dos corpos dos artistas e modelos.

óleo sobre tela sobre madeira [oil on canvas on wood], 73,5 x 95 cm

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

óleo sobre tela [oil on canvas], 136,6 x 106,7 cm

Doação [Donated by] Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, 2006.

óleo sobre tela [oil on canvas], 70,1 x 120,9 cm

Doação artista [Donated by the artist], 1970.

Prêmio [Prize] Motores MWM Brasil – Panorama 1989, 1989.

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024

© The Estate of Yves Klein / AUTVIS, Brasil, 2025.

Hamlet, 1959 óleo sobre tela [oil on canvas], 127,5 x 94,6 cm

Doação [Donated by] Margot Flexor, 1969.

Doação [Donated by] Maria de Lourdes Fontoura, 1999.

Doação [Donated by] Credit Suisse, 2009.

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

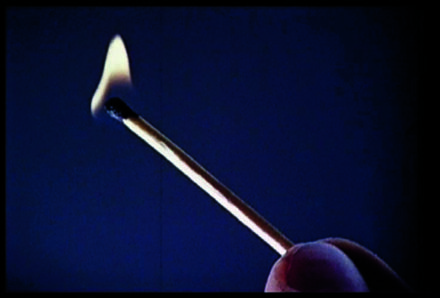

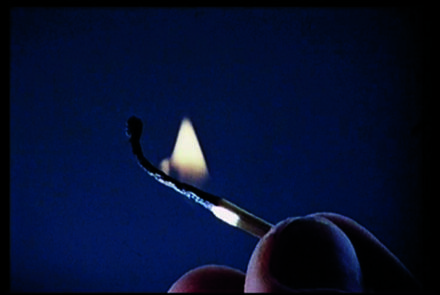

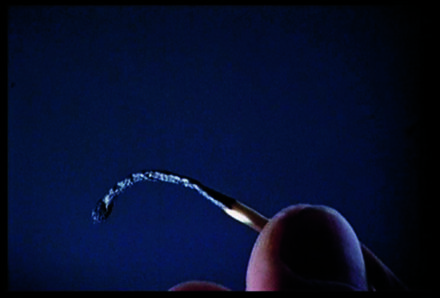

Mídias: tradições atualizadas.

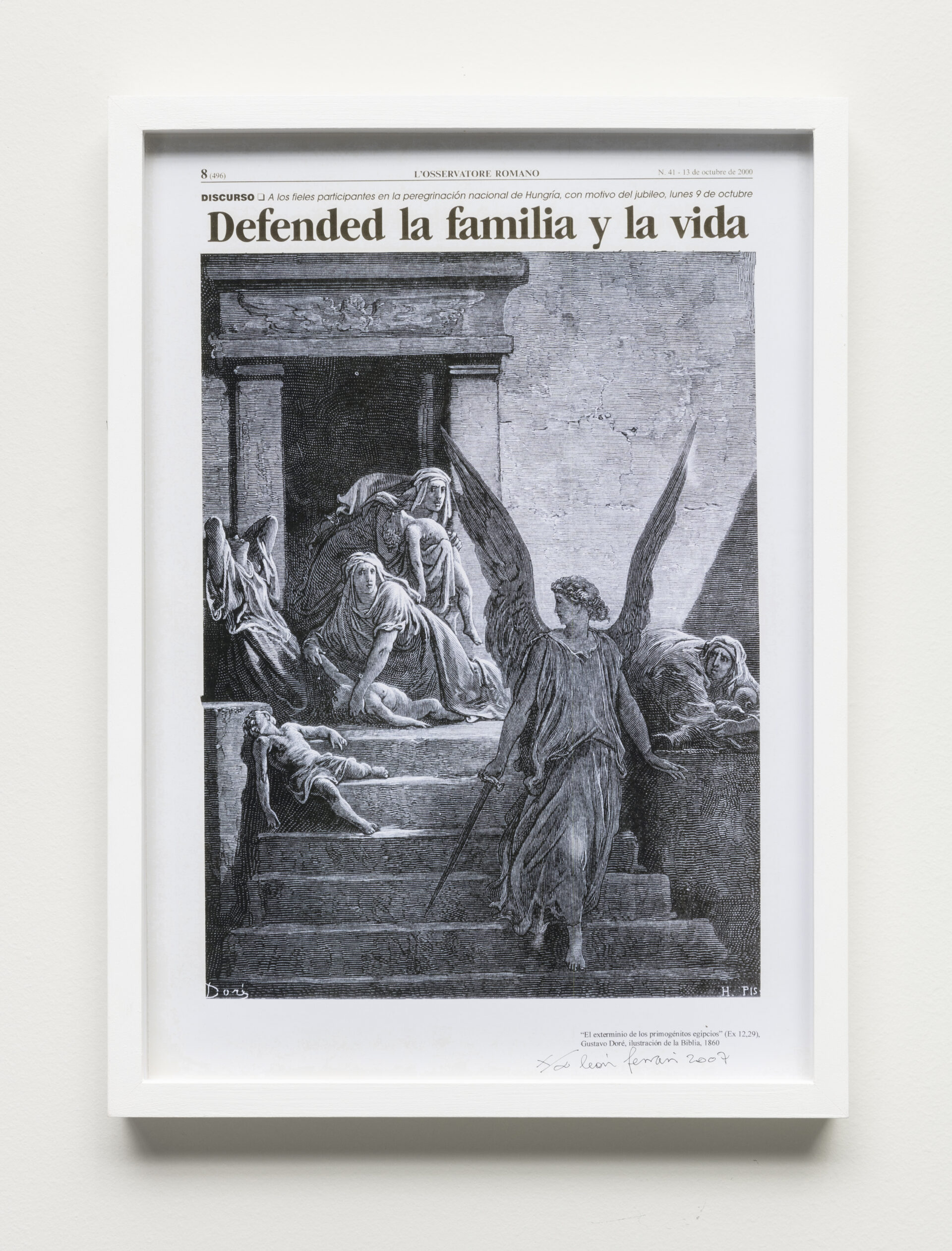

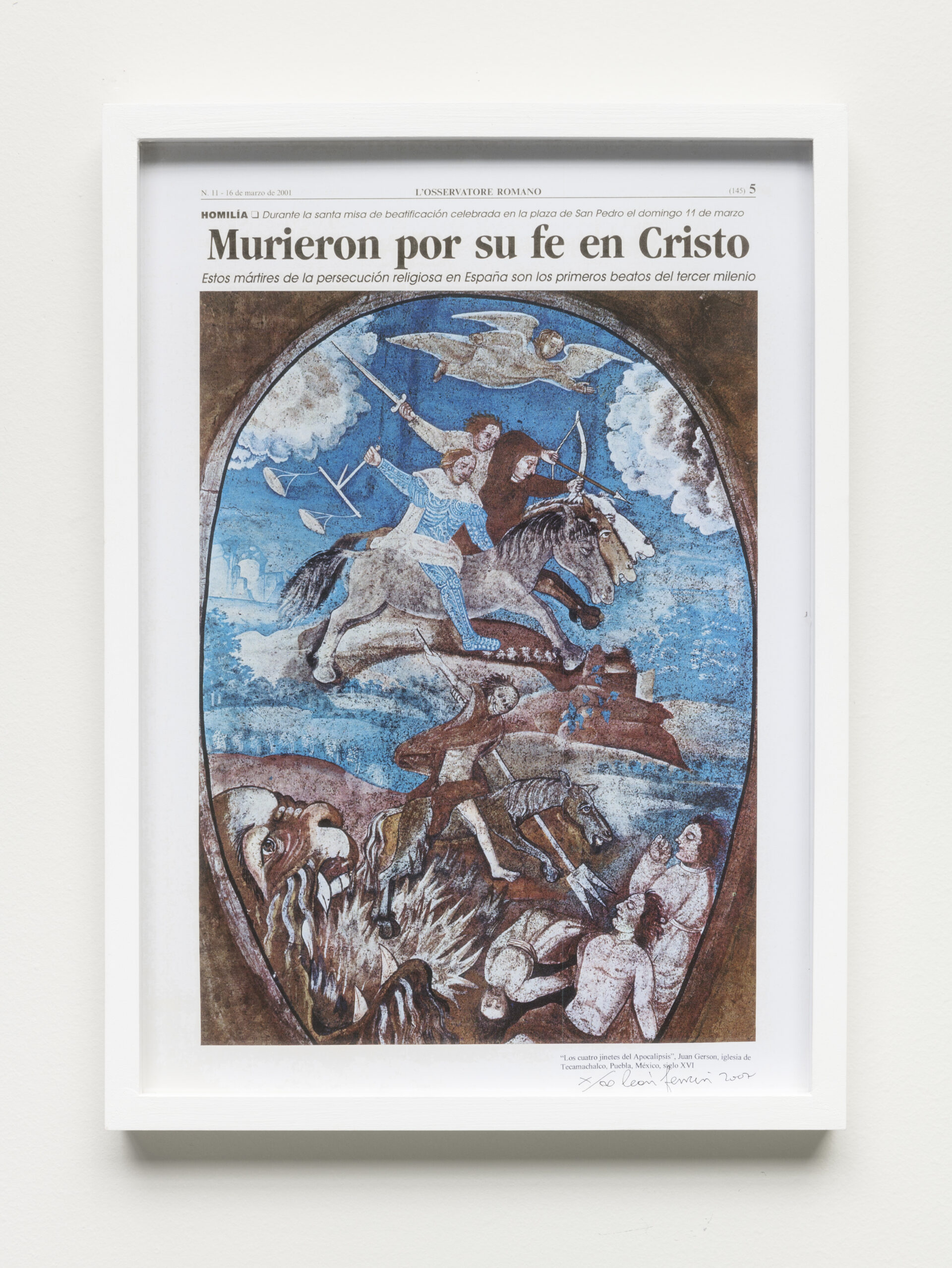

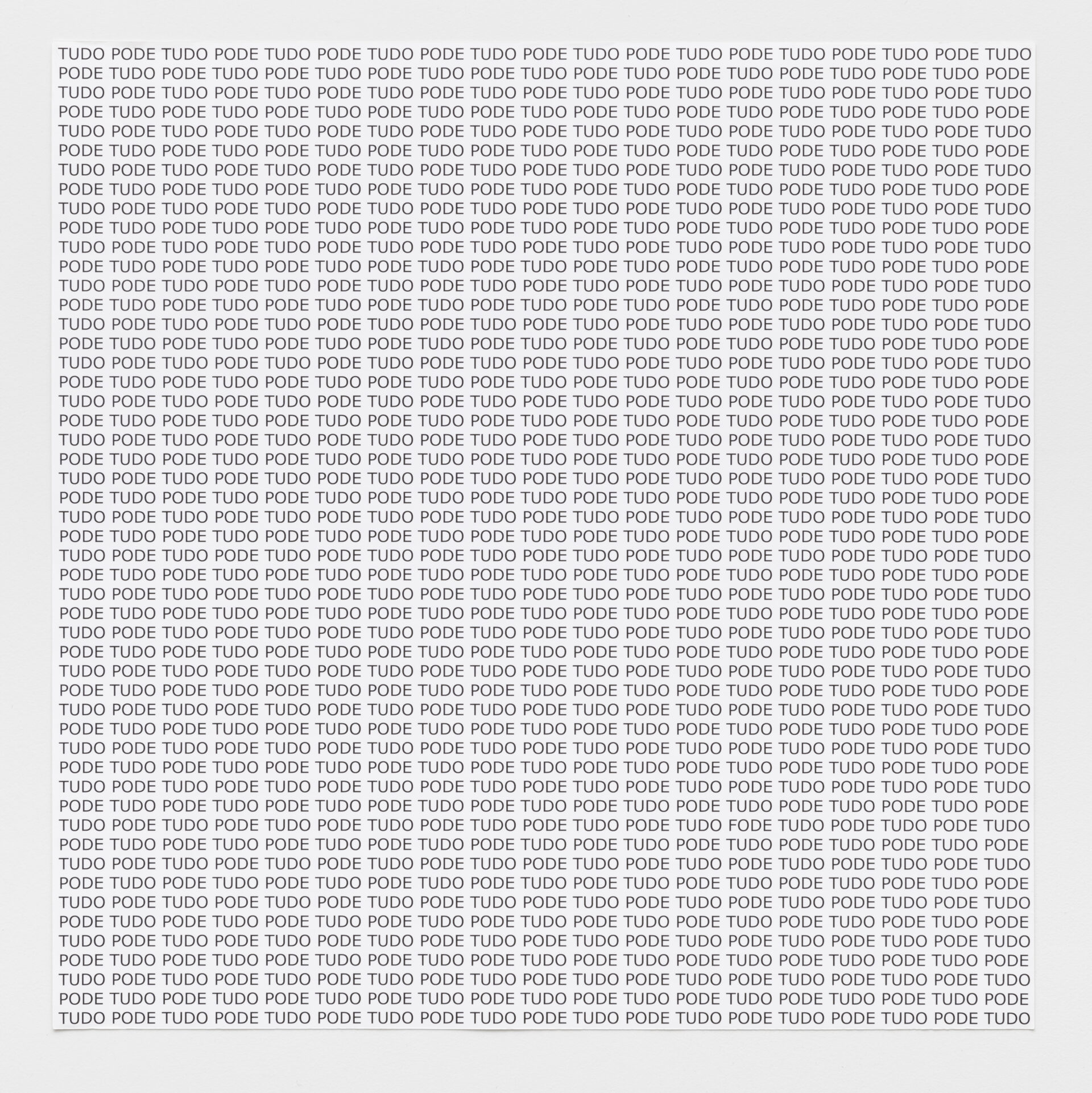

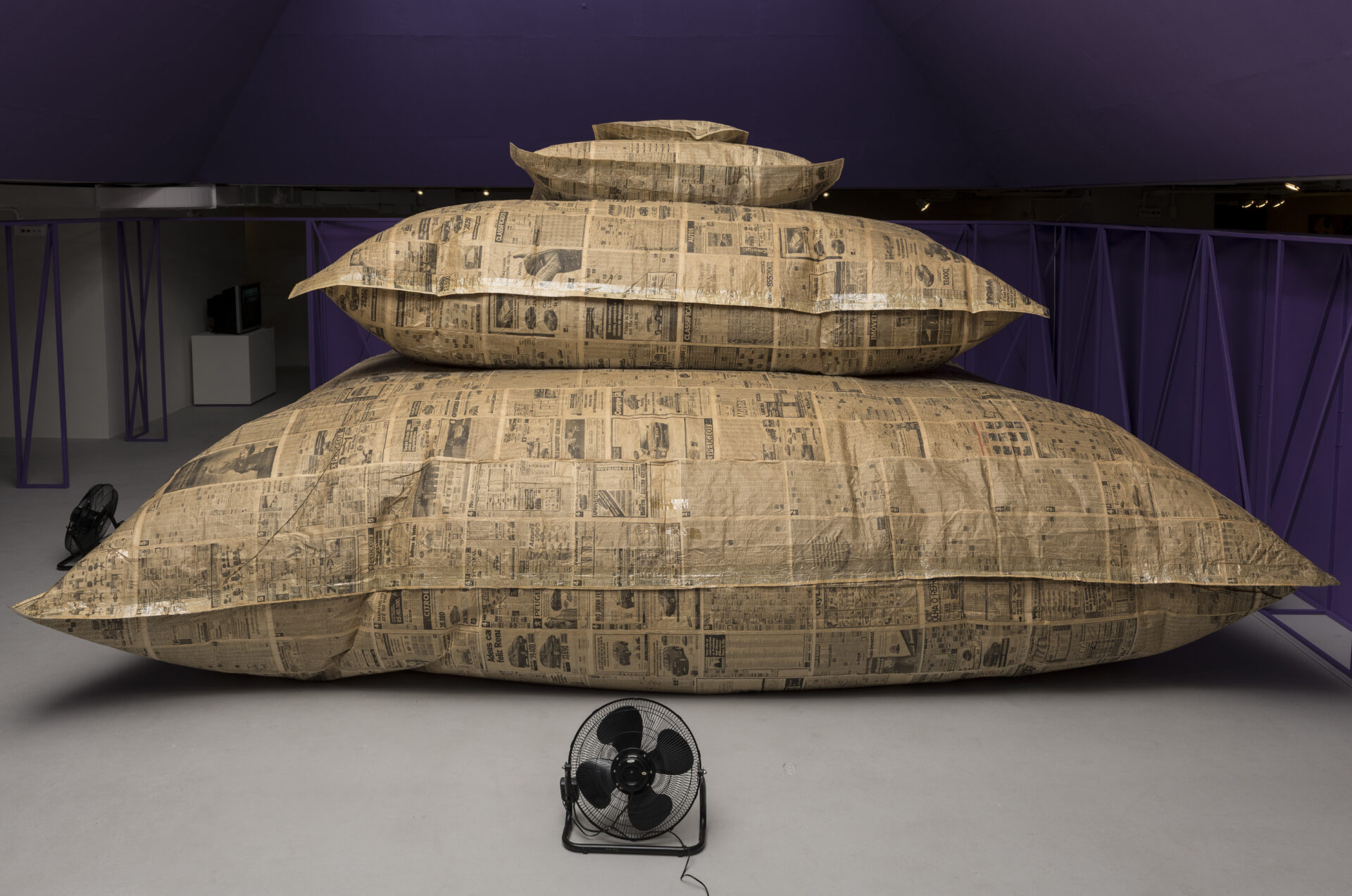

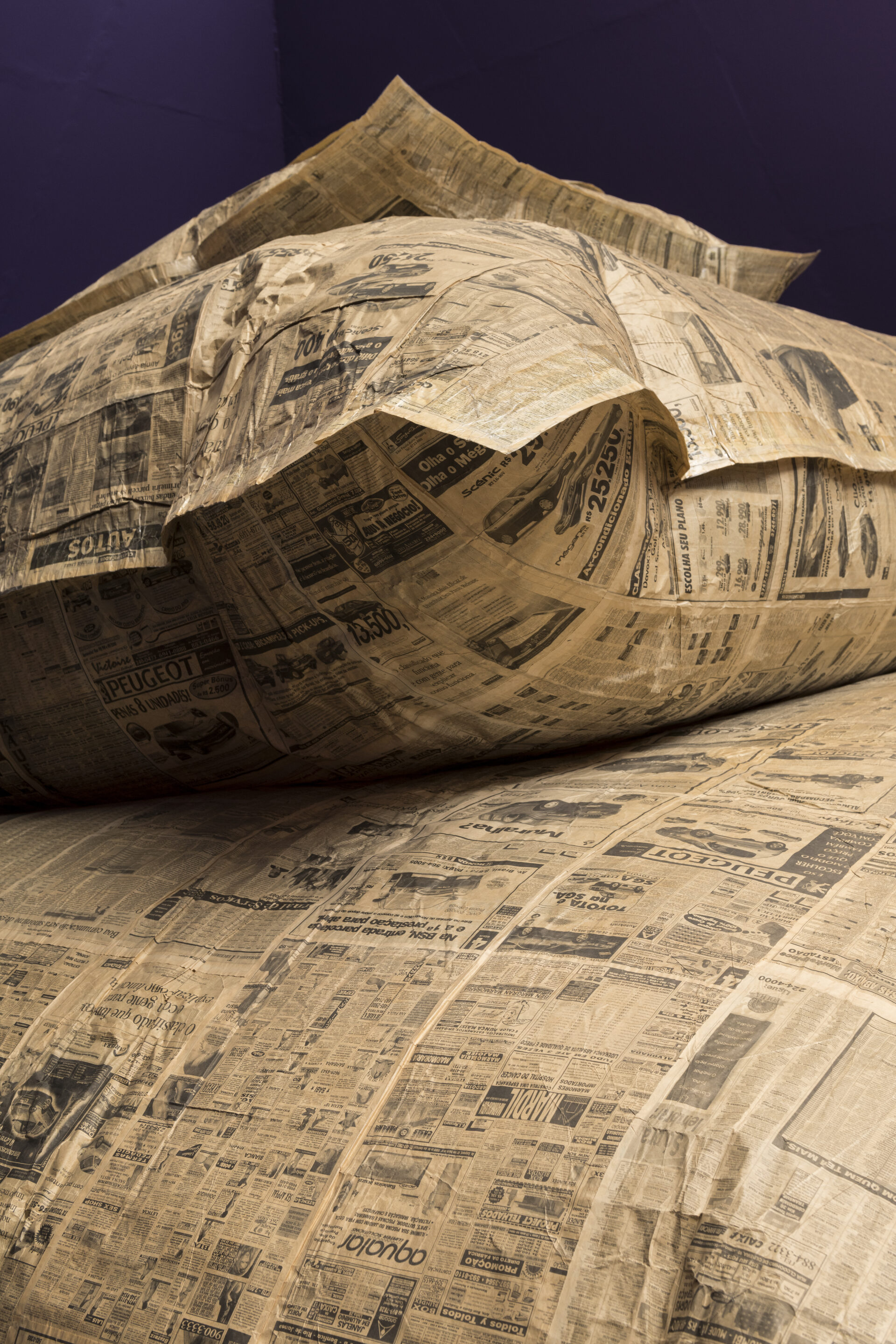

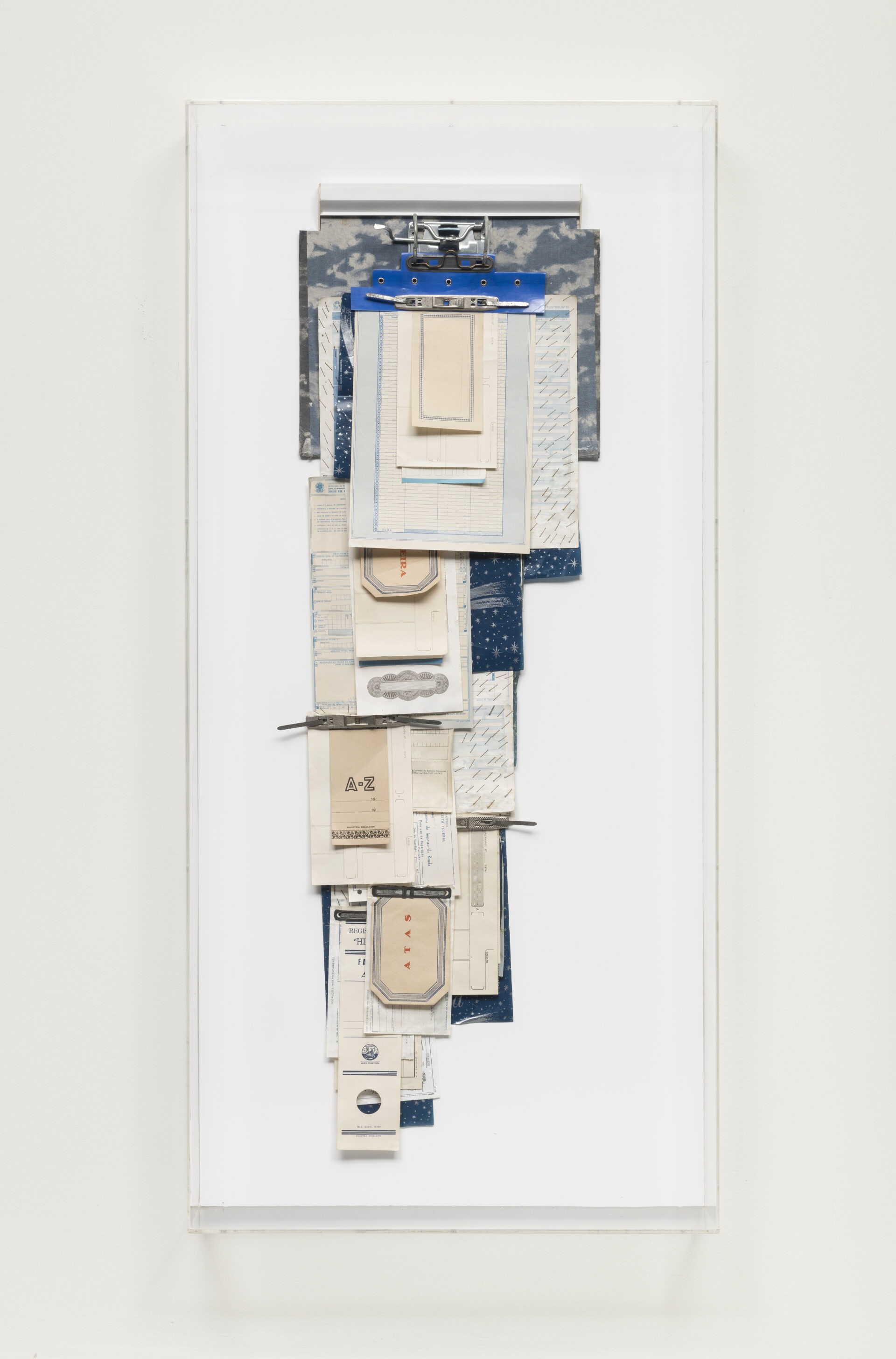

A arte contemporânea é comumente caracterizada pelo uso de novas mídias e diferentes linguagens que não eram, até então, associadas ao trabalho artístico. Porém, tecnologias como a fotografia e o vídeo, por mais atuais que sejam, já eram exploradas por artistas inseridos nas vanguardas modernistas, enquanto as produções contemporâneas não deixam de se apropriar de linguagens e mídias tradicionais, como o jornal, o texto impresso e o desenho, para reformular as suas realizações

plásticas e conceituais. As fotomontagens de Alberto da Veiga Guignard representam um dos primeiros experimentos plásticos realizados no Brasil com a imagem fotográfica e podem ser associadas à vanguarda surrealista pelo cenário onírico e pela simbologia dos elementos nas composições. Os vídeos da série The Illustration of Art de Antonio Dias são alguns dos primeiros trabalhos de videoarte realizados na arte brasileira e discorrem justamente sobre as maneiras de ilustrar ou imaginar o que seria a arte a partir da tecnologia do vídeo caseiro. As obras de León Ferrari, Franklin Cassaro e Antonio Manuel se utilizam da materialidade do jornal para produzir provocações conceituais, que se dirigem ao espectador tanto pela sua eventual expectativa sobre a função desse meio comunicacional, quanto pelas possibilidades de participação que as diferentes formas e volumes visuais sugerem. Os trabalhos de Artur Barrio e Rodrigo Matheus se realizam a partir de uma variedade de elementos descontextualizados, configurados em composições de “desenhos” matéricos, que atualizam as possibilidades formais e conceituais de uma das linguagens

mais antigas da arte.

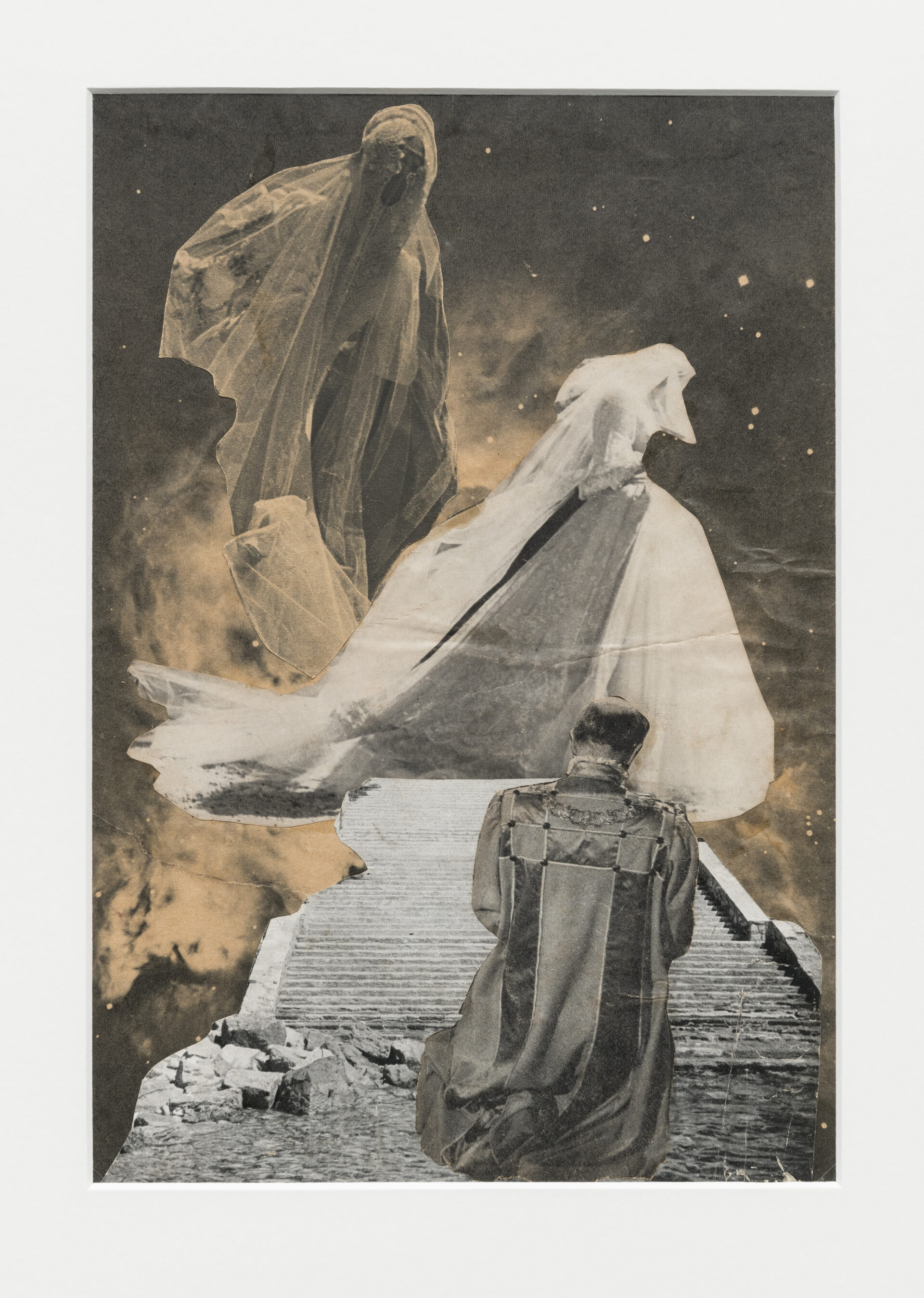

Doação [Donated by] Paulo Kuczynski, 2006.

Doação [Donated by] Paulo Kuczynski, 2006.

L’Osservatore Romano [O observador romano] [The Roman Observer], 2007

offset da colagem da imagem da obra “O extermínio dos primogênitos egípcios”

(Ex. 12, 29), de Gustave Doré, ilustração da Bíblia, 1860, sobre o jornal L’Osservatore

Romano, página 8, 13/10/2000 [offset print of collage made from the image of “The

Extermination of Egypt’s First-Born” (Ex. 12, 29), by Gustave Doré, Bible illustration, 1860,

on the newspaper L’Osservatore Romano, page 8, 10/13/2000], 48 x 35,6 cm

Doação artista por intermédio do [Donated by the artist through the]

Núcleo Contemporâneo MAM São Paulo, 2007.

century, on the newspaper L’Osservatore Romano, page 5, 03/16/2001], 42,3 x 29,8 cm

Doação artista por intermédio do [Donated by the artist through the]

Núcleo Contemporâneo MAM São Paulo, 2007.

Doação artista [Donated by the artist], 2003.

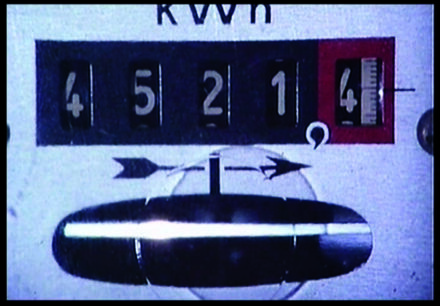

[from the series Unorthodox Drawings], 1973/2009 caixa de madeira, vidro, tinta sobre papel, lâmpada, plugue de tomada, folha de ouro, metal e arame [wooden box, glass, paint on paper, light bulb, power plug, gold leaf, metal, and wire], 45 x 43 x 12 cm

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

Aquisição [Acquired by] Núcleo Contemporâneo MAM São Paulo, 2000.

Doação [Donated by] Rolf Gustavo Baumgart, 2006.

suporte para papel, impressos, grampos, papel carbono, grampo trilho e fichário

[paper holder, prints, staples, carbon paper, rail clamp, and binder], 112 x 35 cm

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

Doação [Donated by] Rose e [and] Alfredo Setubal, 2024.

Doação [Donated by] Credit Suisse, 2010.

The Illustration of Art II [A ilustração da arte II], 1971 DVD (super 8 convertido para digital), 02’06’’, mudo e colorido [DVD (Super 8 converted to digital), 2min 6s, no sound and full color]

Doação [Donated by] Credit Suisse, 2010.

The Illustration of Art III [A ilustração da arte III], 1971 DVD (super 8 convertido para digital), 03’30’’, mudo e colorido [DVD (Super 8 converted to digital), 3min 30s, no sound and full color]

Doação [Donated by] Credit Suisse, 2010.

Créditos.

EXPOSIÇÃO [EXHIBITION]

realização [realization]

Centro Cultural Fiesp (CCF) /

SESI-SP

Museu de Arte Moderna de São Paulo

curadoria [curatorship]

Cauê Alves

Gabriela Gotoda

produção executiva

[executive production]

Luciana Nemes (coord.)

Ana Paula Pedroso Santana

Elenice dos Santos Lourenço

Paola da Silveira Araujo

(assistência [assistance]) (PJ)

projeto expográfico

[exhibition design]

Carmela Rocha

Sofia Gava

projeto gráfico e comunicação

visual [graphic design and visual

communication]

Paulo Vinícius G. Macedo

Rafael Soares Kamada

coordenação editorial

[editorial coordination]

Renato Schreiner Salem

comunicação [communication]

Ane Tavares (coord.)

Jamyle Rkain

Rachel Brito

Nicolas Oliveira (estagiário

[intern])

assessoria de imprensa

[press office]

Ana Beatriz Garcia (PJ)

Evandro Pimentel (PJ)

execução do projeto expográfico

[execution of exhibition design]

Cenotech Cenografia

conservação [conservation]

Patricia Pinto Lima (coord.)

Alessandro Costa (PJ)

Bárbara Blanco Bernardes de

Alencar

Camila Gordillo de Souza

Fabiana Oda (PJ)

Igor Ferreira Pires (arthandler)

Marina do Amaral Mesquita

Taline de Oliveira Bonazzi (PJ)

montagem [installation]

Manuseio Montagem e

Produção Cultural

Eduardo Tadeu da Silva (coord.)

projeto de iluminação

[lighting design]

Anna Turra Lighting Design

equipamento de iluminação

[lighting equipment]

Santa Luz

impressão e instalação da

comunicação visual [printing and

installation of visual communication]

SECALL Comunicação Visual

LTDA

consultoria de acessibilidade

[accessibility consultancy]

Silvia Arruda

recursos de acessibilidade

[accessibility resources]

roteiro videoguia e audiodescrição

Gregório Sanches

Leonardo Sassaki

revisão do texto da audiodescrição

[revision of the audio description text]

Rafael Braz

intérpretes e videoguia em Libras

[interpreters and video guide in

Brazilian sign language]

Ponte Acessibilidade

equipamento de áudio e vídeo

NB3 Locações e Eventos

transporte [shipping]

ATM Janus e Logística

tradução para o inglês

[English translation]

Paul Webb

revisão e preparação de texto

[copy editing and proofreading]

Maurício Ayer

Dominique Makins Bennett

CATÁLOGO [CATALOG]

realização [realization]

Centro Cultural FIESP (CCF) – SESI-SP

Museu de Arte Moderna de São Paulo

curadoria [curatorship]

Cauê Alves

Gabriela Gotoda

textos [texts]

Cauê Alves

Elizabeth Machado

Gabriela Gotoda

MAM Educativo [Education]

Amanda Alves Vilas Boas Oliveira

Amanda Harumi Falcão

Amanda Silva dos Santos

Barbara Góes

Caroline Machado

Leonardo Sassaki

Luna Aurora Souto Ferreira

Maria Ferreira Maria Iracy Costa

Mirela Estelles

Pedro Queiroz

Sansorai Oliveira

identidade visual e projeto gráfico

[visual identity and graphic design]

Paulo Vinícius G. Macedo

Rafael Soares Kamada

coordenação [coordination]

Ane Tavares

produção gráfica

[graphic production]

Leandro da Costa

coordenação editorial

[editorial coordination]

Renato Schreiner Salem

tradução para o inglês

[English translation]

Paul Webb

revisão e preparação de texto

[copy editing and proofreading]

Maurício Ayer

Dominique Makins Bennett

fotos [photos]

Ding Musa

exceto [except]:

Renato Parada (p. 56–7)

tratamento de imagem e impressão

[photo retouching and printing]

Ipsis Gráfica

AGRADECIMENTOS

[ACKNOWLEDGEMENTS]

Agradecimento especial ao Centro

Cultural Fiesp (CCF) e às suas equipes

pela parceria institucional com o MAM

São Paulo e a colaboração inestimável

com a exposição.

[Special thanks to the Fiesp Cultural Center

(CCF) and their staff for the institutional

partnership with MAM São Paulo and their

invaluable collaboration to the exhibition].

O MAM São Paulo agradece aos artistas,

autores e detentores de direitos autorais

que generosamente autorizaram a

reprodução das obras neste catálogo.

[MAM São Paulo is thankful to the artists,

authors, and copyright holders who

generously licensed the reproduction of the

works in this catalog.]

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA

INDÚSTRIA

DEPARTAMENTO

REGIONAL DE SÃO PAULO

[SESI – INDUSTRIAL SOCIAL

SERVICE – regional department of

São Paulo]

presidente [president]

Josué Christiano Gomes da Silva

conselheiros [board members]

André Luiz Pompéia Sturm

Dan Ioschpe

Elias Miguel Haddad

Luiz Carlos Gomes de Moraes

Antero José Pereira

Narciso Moreira Preto

Sylvio Alves de Barros Filho

Vandermir Francesconi Júnior

Massimo Andrea Giavina-Bianchi

Irineu Govêa

Marco Antonio Melchior

Alice Grant Marzano

Marco Antonio Scarasati Vinholi

Sérgio Gusmão Suchodolski

Daniel Bispo Calazans

superintendente do SESI-SP

[superintendent of SESI-SP]

Alexandre Ribeiro Meyer Pflug

gerente executiva de cultura

[executive manager of culture]

Débora Viana

gerente técnico de cultura

[technical manager of culture]

Alvaro Alves Filho

equipe de artes visuais e

audiovisual [audiovisual and visual arts team]

analistas de atividades culturais

[cultural activities analysts]

Elder Baungartner

Eliana Garcia

Larissa Lanza

estagiária [intern]

Rayssa Rafaela de Lima Sobrinho

núcleo de contratações culturais

[cultural contracting nucleus]

supervisor de gestão de projetos

culturais [cultural projects

management supervisor]

Jonatas Willian de Oliveira Sousa

analistas de serviços administrativos [administrative services analysts]

Aina Margot da Silva

Douglas Miranda Ferreira

Eduardo Viegas Cerigatto

Ione Augusta Barros Gomes

Isabela Martos Paes Capatti

Jonatã Ezequiel de Menezes da Silva Júlio César de Araújo

Kielcimara de Almeida Nascimento

Michele Araújo da Silveira

Solange Silva Santos Primo

assistente de apoio administrativo

[administrative support assistant]

Gabriel Vicente

CENTRO CULTURAL FIESP

[FIESP CULTURAL CENTER]

supervisor técnico

[technical supervisor]

Marcio Madi

analistas de atividades culturais

[cultural activities analysts]

André Luiz Porto Salvador

João Edson Martins

mediadores culturais [cultural mediators]

Alessandra Rossi

Maria Fernanda Guerra

orientadores de público

[audience guidance]

Aline Gonçalves de Barros

Meireles

Bianca Santos Silva

Éderly Cármen C. Ribeiro Rocha

Henrique Blankenburg Cipriano

Martins da Silva

Herbert de Souza Laurentino

monitores de arte educação

[art education monitors]

Brigite Ery Shiroma

Bruno Vital Alcantara dos

Santos

Catarina Aretha Abreu

Diana Proença Modena

Elis Ramos Genro

Leo do Nascimento Rezende

Maria Júlia Fonseca Nascimento

Pamela da Silva Nascimento

Vinicius Araujo Buava

encarregado maquinista

[head machinist]

Nilson dos Santos

maquinistas [machinists]

Alessandro dos Santos Peixoto

Menes Santos Machado

iluminadores [lighting technicians]

Ronie de Araújo Ferreira

Rubens Marcel G. Torres Masson

sonoplastas [sound technicians]

Charles Alves dos Santos

Roberto Aparecido Coelho

Roselino Henrique Silva

contrarregras [stagehands]

Carlos Leandro de Carvalho Braga

Evandro Pedro da Silva Júlio Silva Neto

estagiários [interns]

Luna Cunha Roque

Ulysses Gomes da Silva

memória cultural SESI-SP

[SESI-SP cultural memory]

analistas de atividades culturais

[cultural activities analysts]

Josilma Gonçalves Amato

Thais dos Anjos Bernardo

estagiários [interns]

Felipe Alencar Machado

Giovanna Brito de Oliveira

equipe de comunicação

[communication team]

diretora executiva de marketing

e comunicação corporativa

[executive director of marketing and

corporate communication]

Ana Claudia Fonseca Baruch

gerente de marketing e

comunicação corporativa

[marketing and corporate

communication manager]

Leticia Martins Acquati

gerente de planejamento digital

[digital planning manager]

Rafael Queirós

gerente de imprensa [press manager]

Rose Matuck

coordenadora de comunicação

e marketing [communication and

marketing coordinator]

Mariana Soares

analistas [analysts]

Alexandre Muner

Cleiton Prado

Juliana Cezario

Karina Costa

Larissa Oliveira dos Santos

Matheus Araújo

Vinícius Fróes

redatora publicitária

[advertising copywriter]

Mirella Luiggi

revisor [proofreader]

Felipe Ferreira De Melo

editor de vídeo

Rodolfo Pereira Da Silva

estagiários [interns]

Giovanna Júlia Oliveira

Klelvien Arcenio

Laura Maluf

Melissa Castro

Milena Mucheironi

MUSEU DE ARTE

MODERNA DE SÃO PAULO

presidente de honra

[honorary president]

Milú Villela

diretoria [management board]

presidente [president]

Elizabeth Machado

vice-presidente [vice president]

Daniela Montingelli Villela

diretora jurídica [legal director]

Tatiana Amorim de Brito Machado

diretor financeiro [financial director]

José Luiz Sá de Castro Lima

diretores [directors]

Camila Granado Pedroso Horta

Marina Terepins

Raphael Vandystadt

conselho deliberativo

[advisory board]

presidente [president]

Geraldo José Carbone

vice-presidente [vice president]

Henrique Luz

conselheiros [board members]

Adolpho Leirner

Alfredo Egydio Setubal

Andrea Paula Barros Carvalho

Israel da Veiga Pereira

Antonio Hermann Dias de Azevedo

Caio Luiz de Cibella de Carvalho

Eduardo Brandão

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Eduardo Saron Nunes

Eduardo Sirotsky Melzer

Erica Jannini Macedo

Fábio de Albuquerque

Fábio Luiz Pereira de Magalhães

Francisco Pedroso Horta

Helio Seibel

Jean-Marc Etlin

Jorge Frederico M. Landmann

Lucia Hauptman

Luís Terepins

Luiz Deoclécio Massaro Galina

Maria Regina Pinho de Almeida

Mariana Guarini Berenguer

Mário Henrique Costa Mazzilli

Martin Grossmann

Neide Helena de Moraes

Paulo Setubal Neto

Peter Cohn

Renata Mei Hsu Guimarães

Roberto B. Pereira de Almeida

Rodolfo Henrique Fischer

Rolf Gustavo R. Baumgart

Salo Davi Seibel

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

Sergio Silva Gordilho

Susana Leirner Steinbruch

comitê cultural e de comunicação

[cultural and communications

committee]

coordenação [coordination]

Fábio Luiz Pereira de Magalhães

membros [members]

Andrea Paula Barros Carvalho

Israel da Veiga Pereira

Camila Granado Pedroso Horta

Eduardo Saron Nunes

Elizabeth Machado

Fábio de Albuquerque

Jorge Frederico M. Landmann

Maria Regina Pinho de Almeida

Martin Grossmann

Neide Helena de Moraes

Raphael Vandystadt

comitê de governança

[governance committee]

coordenação [coordination]

Mário Henrique Costa Mazzilli

membros [members]

Daniela Montingelli Villela

Elizabeth Machado de Oliveira

Erica Jannini Macedo

Geraldo José Carbone

Henrique Luz

Mariana Guarini Berenguer

Renata Mei Hsu Guimarães

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

Tatiana Amorim de Brito Machado

comitê financeiro e de captação

[financial and fundraising committee]

coordenação [coordination]

Francisco Pedroso Horta

membros [members]

Daniela Montingelli Villela

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Elizabeth Machado

Jean-Marc Etlin

José Luiz Sá de Castro Lima

Lucia Hauptman

Luís Terepins

comitê de nomeação

[nomination committee]

Alfredo Egydio Setubal

Elizabeth Machado

Geraldo José Carbone

Henrique Luz

conselho fiscal [fiscal board]

titulares [standing members]

Demétrio de Souza

Reginaldo Ferreira Alexandre

Susana Hanna Stiphan Jabra

(presidente [president])

suplentes [alternates]

Magali Rogéria de Moura Leite

Rogério Costa Rokembach

Walter Luís Bernardes Albertoni

comissão de arte [art commission]

Alexia Tala

Claudinei Roberto da Silva

Cristiana Tejo

Daniela Labra

Rosana Paulino

comissão de ética e conduta

[ethics commission]

Daniela Montingelli Villela

Elizabeth Machado

Erica Jannini Macedo

Renata Mei Hsu Guimarães

Sérgio Miyazaki

Tatiana Amorim de Brito Machado

associados patronos

[associate patrons]

Adolpho Leirner

Alfredo Egydio Setubal

Antonio Hermann Dias de Azevedo

Daniela Montingelli Villela

Eduardo Brandão

Eduardo Saron Nunes

Fernando Moreira Salles

Francisco Pedroso Horta

Geraldo José Carbone

Helio Seibel

Henrique Luz

Jean-Marc Etlin

Mariana Guarini Berenguer

Mário Henrique Costa Mazzilli

Neide Helena de Moraes

Paulo Setubal Neto

Peter Cohn

Roberto B. Pereira de Almeida

Rodolfo Henrique Fischer

Rolf Gustavo R. Baumgart

Salo Davi Seibel

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

núcleo panorama

[panorama art hub]

coordenação [coordination]

Camila Granado Pedroso Horta

membros [members]

Alberto Srur

Anita Kuczynski

Antonia Bergamin, Conrado

Mesquita e [and] Tomás Toledo

Antonio Almeida e [and] Michele

Uchoas de Paula

Cleusa De Campos Garfinkel

Carlos Dale Junior e [and]

Roberta Dale

Débora Assalve Greve

Diego Fernandes e [and] Dani

Romani Fernandes

Eduardo e [and] Ariely Farah

Eduardo Suassuna

e [and] Marcelle Farias

Fátima e [and] Marco Antonio

Lima

Felipe Dmab, Matthew Wood

e [and] Pedro Mendes Guilherme Martins Duarte

e [and] Victoria Steinbruch

Jessica Cinel

Luciana Caravello

Luiz Alberto Danielian

e [and] Ludwig Danielian

Malvina Sammarone

Maria Luísa Barros

Marília Chede Razuk

Milton Goldfarb

Odine e [and] Marcos Ribeiro

Simon

Olavo Egydio Setubal Junior

Paula Azevedo

Pedro Henrique Carvalho de

Assis Martins

Renata Queiroz de Moraes

Ricardo Garin Ribeiro Simon

Rodrigo Mitre

Teodoro Bava e [and] Eduardo

Baptistella Jr

Teresa Cristina R. Ralston

Botelho Bracher

Thiago Gomide e [and] Fabio

Frayha

Tomás Mousinho Gomes

Carvalho Silva

Vanessa e [and] Bruno Amaral

Vilma Eid

William Maluf

núcleo contemporâneo

[contemporary art hub]

coordenação [coordination]

Camila Granado Pedroso Horta

membros [members]

Adriana de C. Leal Andreoli

Ana Carmen Longobardi

Ana Eliza Setubal

Ana Lopes

Ana Lucia Siciliano

Ana Paula Cestari

Ana Paula Vilela Vianna

Ana Serra

Ana Teresa Sampaio

Andrea Gonzaga

Antonio de Figueiredo Murta Filho

Antonio Marcos Moraes Barros

Beatriz Freitas Fernandes

Távora Filgueiras

Beatriz Yunes Guarita

Bruna Riscali

Camila Barroso de Siqueira

Camila Tassinari

Carolina Costa e Silva Martins

Cintia Rocha

Cleristton Cruz Rodolfo Martins

Cleusa de Campos Garfinkel

Cristiana Rebelo Wiener

Cristiane Quercia Tinoco Cabral

Cristina Baumgart

Cristina Canepa

Cristina Tolovi

Daniela Bartoli Tonetti

Daniela M. Villela

Daniela Steinberg Berger Eduardo de Vicq

Eduardo Mazilli de Vassimon

Elen Leirner

Esther Cuten Schattan

Fabrício Guimarães

Felipe Akagawa | Angela

Akagawa

Fernanda Mil-Homens Costa

Fernando Augusto Paixão

Machado

Flávia Regina de Souza Oliveira

Florence Curimbaba

Gustavo Clauss

Gustavo Herz

Helena Gualandi Verri

Hena Lee

Isabel Ralston Fonseca de Faria

Janice Mascarenhas Marques

José Eduardo Nascimento

José Augusto Abujamra Kappaz

Judith Kovesi

Juliana de Souza Peixoto Modé

Karla Meneghel

Leila Rodrigues Jacy da Silva

Luciana Lehfeld Daher

Luisa Malzoni Strina

Márcio Alaor Barros

Maria Cláudia Curimbaba

Maria das Graças Santana

Bueno

Maria do Socorro Farias de

Andrade Lima

Maria Julia Freitas Forbes

Maria Teresa Igel

Mariana de Souza Sales

Mariana Schmidt de Oliveira

Iacomo

Marina Lisbona

Mônica Mangini

Monica Vassimon

Nadja Cecilia Silva Mello Isnard

Natalia Jereissati

Patricia Magano

Paula Almeida Schmeil Jabra

Paulo Setubal Neto

Raquel Steinberg

Regina de Magalhaes Bariani

Renata Nogueira Studart do Vale

Renata Paes Mendonça

Rosa Amélia de Oliveira Penna

Marques Moreira

Rosana Aparecida Soares de

Queiróz Visconde