É mestre e doutor em Filosofia pela FFLCH-USP. Professor do Departamento de Artes da FAFICLA-PUC-SP, é curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo e coordenador do grupo de pesquisa em História da Arte, Crítica e Curadoria (CNPq). Publicou diversos textos sobre arte, entre eles no catálogo Mira Schendel (Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Pinacoteca de São Paulo e Tate Modern, 2013). Foi curador-chefe do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE, 2016-2020), curador assistente do Pavilhão Brasileiro na 56ª Bienal de Veneza (2015) e curador adjunto da 8ª Bienal do Mercosul (2011).

Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade

A mostra Do livro ao museu é composta, em sua maioria, por obras das décadas de 1940 e 1950, período de sedimentação da arte moderna e de espaços dedicados a ela, além de uma seleção criteriosa de livros adquiridos a fim de representar a produção moderna na coleção da Biblioteca Mário de Andrade nesse período. Obras raras e importantes, como Jazz, de Henri Matisse, ou Cirque, de Fernand Léger, são exemplares de grande relevância que colocaram artistas e pesquisadores brasileiros em contato com a produção modernista europeia.

A colaboração entre o MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade evidencia a produção nacional de álbuns e livros, e o início da produção gráfica artística, com edições de artista feitas quase inteiramente à mão, como a de Milton Dacosta, com guaches, ou Fantoches da meia-noite, de Di Cavalcanti, que combina impressões com aquarelas. A exposição chega até a criação dos primeiros livros produzidos com tiragem limitada e impressões de alta qualidade da coleção da Sociedade dos Cem Bibliófilos, conduzida pelo colecionador de arte Raymundo Castro Maya a partir de 1943.

A mostra abarca ainda obras da coleção do MAM São Paulo que remetem às tensões da produção moderna brasileira, que naquele período entra numa intensa disputa entre abstração e figuração, discussão presente na mostra inaugural do museu, Do figurativismo ao abstracionismo, em 1949. Sérgio Milliet, homenageado com seu autorretrato na mostra, sempre se posicionou a favor da experimentação livre da linguagem artística moderna, sem tomar um partido claro, o que deu margem a mal-entendidos. Do livro ao museu aborda também a emergência da vanguarda concretista na década de 1950, em oposição ao abstracionismo informal, observando os vários sentidos e direções que a arte moderna tomou no Brasil nesse período.

Embora a biblioteca e o museu tenham funções diferentes, historicamente nasceram juntos, compartilhando a missão de preservar, organizar e mediar conhecimentos. Ambos são mais que guardiões do patrimônio material e imaterial; são espaços de encontro e aprendizado, estimulando a pesquisa, a reflexão e a imaginação. Do livro ao museu integra as comemorações dos cem anos da Biblioteca Mário de Andrade, lembrando as origens em comum de ambas as instituições e abrindo caminhos para colaborações e parcerias futuras.

Cauê Alves e Pedro Nery

Museu de Arte Moderna de São Paulo

Você pode continuar sua visita na Hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade. O MAM São Paulo realiza a mostra Experiências fotográficas modernas do MAM São Paulo.

Cauê Alves

Pedro Nery

É museólogo e curador. Formado em História e mestre em Museologia pela Universidade de São Paulo, atuou como pesquisador e curador da Pinacoteca de São Paulo (2011-2019), onde organizou as retrospectivas Rosana Paulino: Costura da Memória (2018-2019) e Marepe: Estranhamente Comum (2019). Atualmente é museólogo do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo) e colabora na implantação do Centro de Documentação e Memória do museu.

Arthur Luiz Piza

Alberto da Veiga Guignard

Antonio Henrique Amaral

Alexandre Wollner

Candido Portinari

Carlos Prado

Emiliano Di Cavalcanti

Frans Masereel

Franz Weissmann

Fayga Ostrower

Fernand Léger

Geraldo de Barros

Hércules Barsotti

Hélio Oiticica

Henri Matisse

Ivan Serpa

Jean Lurçat

José Antônio da Silva

José Pancetti

Lothar Charoux

Lygia Pape

Marc Chagall

Maria Martins

Manuel Martins

Marcelo Grassmann

Milton Dacosta

Mick Carnicelli

Odilla Mestriner

Samson Flexor

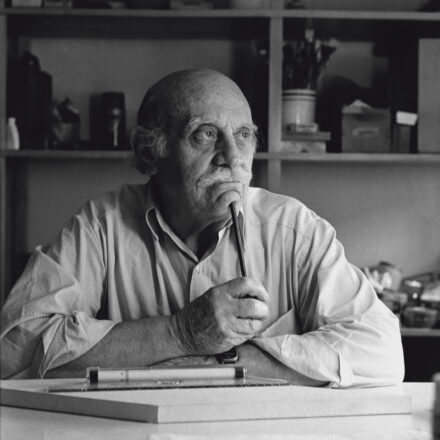

Sérgio Milliet

Sonia Ebling

Thomaz Farkas

| Exposição: | Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade |

| Local: | Biblioteca Mário de Andrade (R. da Consolação, 94 – República, São Paulo – SP) |

| Curadoria: | Cauê Alves e Pedro Nery |

| Período expositivo: | 4 de outubro a 7 de dezembro de 2025 Entrada: gratuita |

| VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA |